연말 송년회가 잦아지면서 줄었던 음주가 다시 늘고 있고, 간 건강에도 경고등이 켜졌다.

질병관리청이 지난 8일 발표한 ‘2025년 지역사회건강조사 결과’에 따르면, 최근 1년 동안 한 달에 한 번 이상 술을 마신 사람은 57.1퍼센트로 절반을 훌쩍 넘었다. 특히 한 번에 남성은 소주 7잔, 여성은 5잔 이상을 마시는 ‘고위험 음주’를 주 2회 이상 하는 비율도 12퍼센트에 달했다. 열 명 중 한 명은 이미 ‘과음의 일상화’ 구간에 들어선 셈이다.

문제는 늘어난 술자리가 단순한 숙취로 끝나지 않는다는 점이다. 술을 마신 뒤 유독 쉽게 피곤해지거나, 눈과 피부가 노랗게 변하는 황달 증상이 보인다면 간이 보내는 경고 신호일 수 있다.

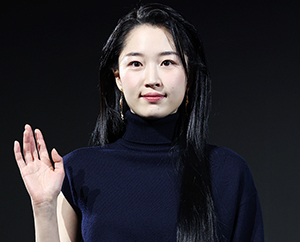

이대서울병원 소화기내과 전호수 교수는 “술은 국제암연구소가 지정한 1군 발암물질”이라며 “고위험 음주는 간에 무리가 가는 수준을 넘어 알코올성 지방간, 간염, 간경화, 간암으로 이어질 수 있다”고 말했다.

음주는 간만 망가뜨리는 데 그치지 않는다. 식도암과 후두암 등 각종 암 위험을 높이고, 심뇌혈관질환 발생 가능성도 키운다. 치매나 우울증 같은 신경계 질환, 통풍 등 대사 질환과도 연관이 있다. 하지만 가장 먼저, 가장 직접적으로 타격을 받는 장기는 역시 간이다.

알코올성 지방간은 과도한 음주로 간세포에 지방이 5퍼센트 이상 쌓인 상태를 말한다. 이 단계에서는 별다른 증상이 없어 ‘괜찮겠지’ 하고 넘기기 쉽다. 그러나 술을 계속 마시면 간염이나 간경변증으로 악화될 수 있다. 피로감이 심해지거나 오른쪽 윗배가 불편하고, 식욕이 떨어지거나 소화가 잘 안 된다면 이미 간이 버거워하고 있다는 뜻이다.

진단은 혈액검사로 간수치(AST·ALT)를 확인하고, 초음파나 CT 검사로 간에 지방이 쌓였는지를 살펴보는 방식으로 이뤄진다. 다행히 알코올성 간염은 금주만 해도 4~6주 안에 간수치가 정상으로 돌아오는 경우가 많다.

문제는 ‘계속 마실 때’다. 음주를 멈추지 않으면 간염이 반복되고, 결국 간경변증으로 진행할 수 있다. 이 단계에 이르면 술을 끊어도 이전 상태로 회복하기는 쉽지 않다. 복수나 황달 증상이 나타났다면 상당히 진행된 상태일 가능성이 크다.

치료의 기본은 단순하다. 금주다. 금주만으로도 대부분의 알코올성 지방간은 회복될 수 있다. 최근에는 비만이나 당뇨병 등 대사 이상이 함께 나타나는 ‘대사 관련 알코올성 지방간 질환’도 늘고 있어, 이 경우 체중 관리와 혈당 조절, 규칙적인 운동이 함께 필요하다. 간경변으로 진행된 환자는 약물치료와 영양 관리, 합병증 예방 치료가 병행되며, 말기에는 간이식이 고려되기도 한다.

전호수 교수는 “안전한 음주나 괜찮은 음주는 없다”며 “부득이하게 술을 마셔야 한다면 한 번에 남자는 4잔, 여자는 2잔을 넘기지 않는 것이 그나마 간 부담을 줄이는 방법”이라고 조언했다. 이어 “술을 마신 날 이후에는 최소 3일 이상 간을 쉬게 해주는 것도 중요하다”고 덧붙였다.

전 교수는 또 “새해를 앞두고 금주나 절주를 다짐하고 이를 주변에 미리 알려두는 것도 도움이 된다”며 “몸에 이상 신호가 느껴진다면 미루지 말고 전문의를 찾아 정확한 진단을 받는 것이 중요하다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 치매 머니](http://img.segye.com/content/image/2025/12/15/128/20251215517423.JPG

)

![[주춘렬 칼럼] ‘AI 3대·반도체 2대 강국’의 현실](http://img.segye.com/content/image/2025/10/20/128/20251020518406.jpg

)

![‘주사 이모’가 사람 잡아요 [서아람의 변호사 외전]](http://img.segye.com/content/image/2025/11/03/128/20251103514866.jpg

)

![[박소란의시읽는마음] 어제와 비에 대한 인터뷰](http://img.segye.com/content/image/2025/12/15/128/20251215517403.JPG

)