지방의 한 절터에 세워둔 안내판 내용이다. 목탑이 절의 어디에 있었고, 구조가 어땠는지를 수치로 설명했는데 의도한 바를 실감할 수 있는 관람객이 몇이나 될까 싶다. ‘심초석’, ‘사리공’은 무엇이며 “판축해 만들어져”는 어떻게 했다는 것인가. 무엇보다 네 문장에 불과한데 읽어내기가 힘들 정도로 지루하다. ‘문화재는 어렵고, 지루하다’는 편견만 키우기에 딱이다.

유적지, 박물관에 이런 식의 설명이 꽤 있다. 해당 문화재의 이름, 제작 시기, 소장처, 크기 등을 제시한다. 여기에 문화재의 의미 등을 한 두 줄 정도 보탠다. 기초정보에 전달에 초점을 맞춘 건조하고, 불친절하기 짝이 없으며, 성의조차 찾기 힘든 설명이 넘쳐난다.

관람객의 관심과 흥미를 돋우고, 자극할 만한 설명은 어떠해야 할까. 고민이 깊었고, 이제는 성과도 내고 있다고 한다. 대구 간송미술관의 옛 그림 설명이 한 사례가 아닌가 싶다. 누군가는 주관적이어서 동의하기 힘들다고 지적할 지도 모르겠다. 감상의 포인트를 권하고, 풍부한 감응으로 이끈다는 점에서 의미가 있다. 문화재에 대한 흥미로 관람객을 꼬신다고나 할까.

◆풀어놓으니 시가 된 제목

옛 그림의 제목은 지금의 우리에겐 어려운 한문이다. 하지만 그 의미를 풀어주지 않는 경우가 의외로 많다. 간송미술관은 전시품의 제목을 하나하나 설명해 놓아 친절하다. 그림과 어울린 제목이 시의 한 구절 같은 멋을 가지기도 한다는 걸 알게 된다.

‘운중추성’(雲中秋聲)은 “구름 속의 가을 소리”라는 의미다. 장승업의 작품이다. 기괴한 모양의 절벽으로 둘러싸인 깊은 산의 가을을 그렸다. 그림은 먼 곳의 높은 산부터 가까운 곳의 물가로 이어진다. 곳곳에 낚시하는 사람, 숲에 잠긴 집, 나무 다리, 빈 정자 등을 넣어 화면이 풍성하다.

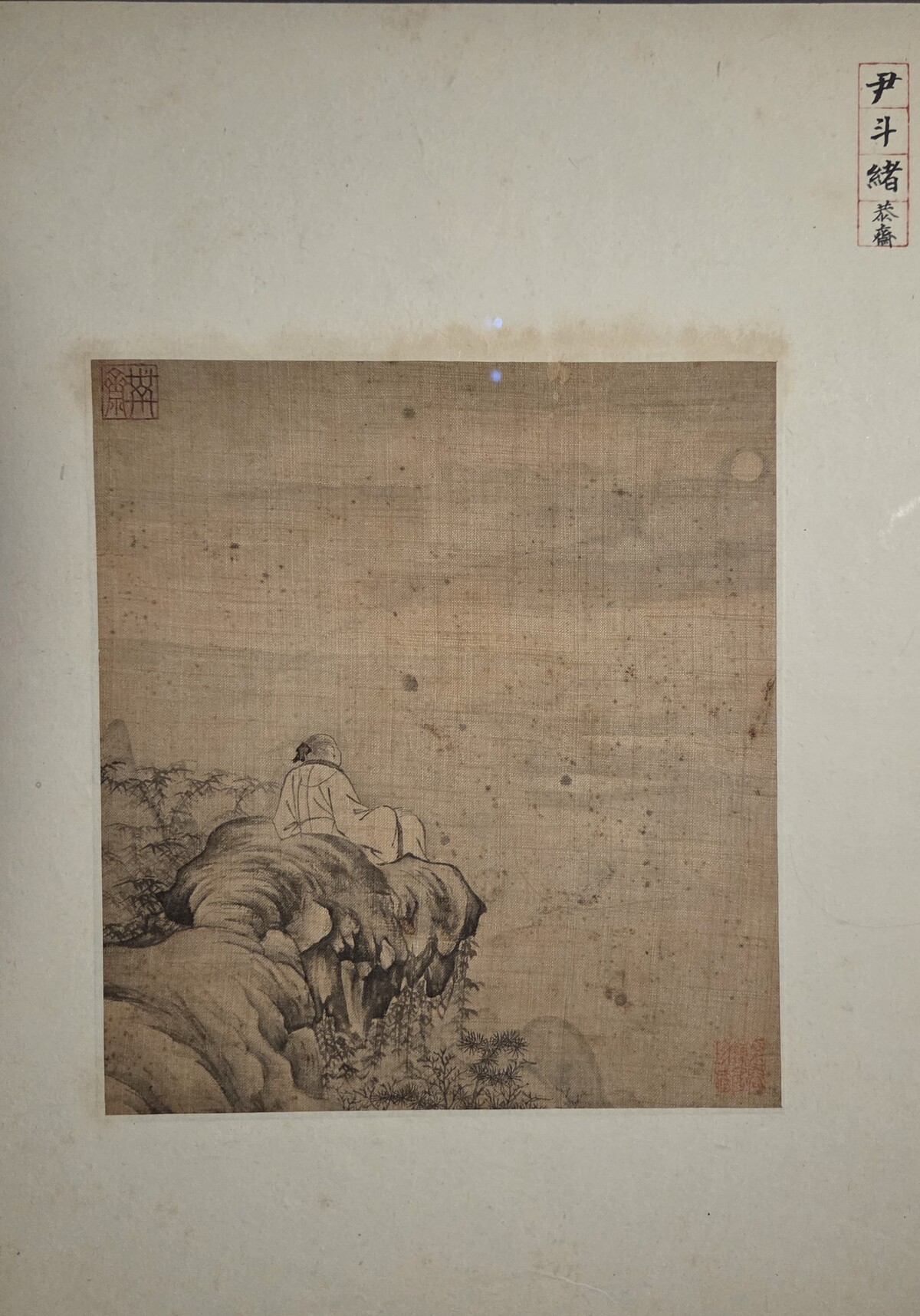

윤두서의 ‘의암관월’(倚岩觀月)은 “바위에 기대 달을 보다”라고 풀이된다. 바위에 기대 앉은 선비를 화면 왼쪽으로 밀어넣고, 남은 공간은 대부분은 여백으로 처리해 오른쪽 위 달을 바라보는 선비의 뒷모습이 처연하다. 제목만 놓고 보면 화면을 단순하게 묘사한 것이지만 그림과 어우러지니 여운이 생겨 의미가 깊어졌다.

김홍도의 ‘문시동행’(聞詩東行)은 제목 자체로 시다. “시를 들으려 동쪽으로 가다.” 미술관의 설명이 근사하다.

“젊은 선비 하나가 쌀쌀한 바람을 헤치며 봄을 맞으러 나섰다. 초행인 듯 승려를 만나 길을 물으니 손을 들어 방향을 가르쳐 준다.…말 탄 선비의 목적지가 새삼 궁금해지는 데, 단원(김홍도)은 유려한 필치로 이렇게 써 놓았다. ‘시를 들으려 동쪽으로 뚫고 나가다. 聞詩徹東行’”

동쪽에 무엇이 있는 것일까.

◆길잡이 된 설명, 풍부해진 감상

전시품을 마주한 관람객의 감상은 제각각이긴 해도 다수가 공감할 감상의 포인트는 존재한다. 그것을 제시하는 건 자칫 오해를 이끌 수 있고, 심하게는 강요로 비쳐질 수 있어 조심스럽긴 하다. 하지만 전시품을 오래 보고, 연구한 전문가의 식견, 시선은 감상을 더욱 풍부하게 하는 유용한 길잡이일 수 있다.

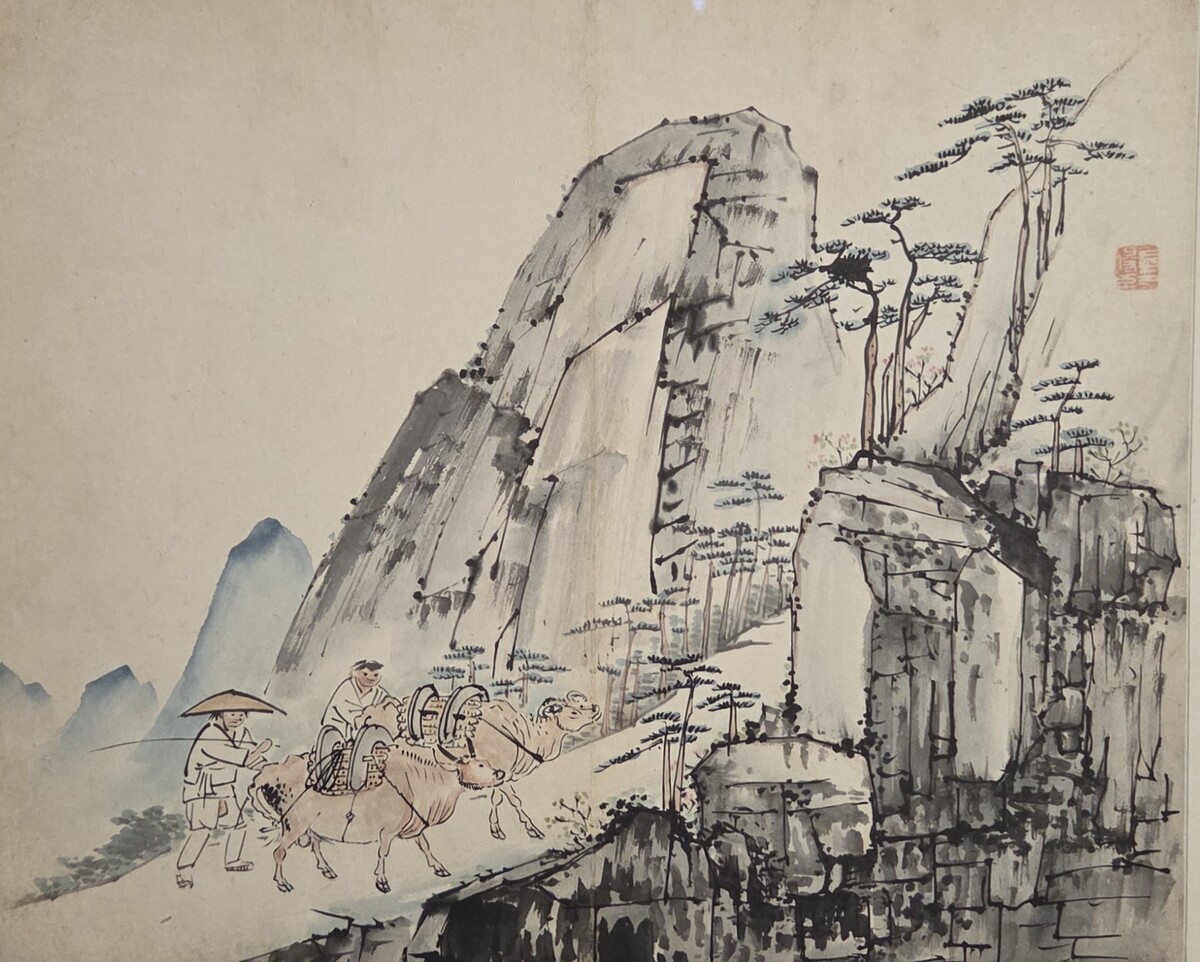

‘춘산귀우’(春山歸牛)는 더벅머리 두 총각이 소를 끌고 고개를 넘어가는 모습을 담은 김득신의 그림이다. 짐을 두었던 소의 등이 빈 것으로 보아 도성에 땔감이나 농산물을 팔고 집으로 돌아가는 길인 듯 하다. 미술관은 “총각들의 표정에서 하루 일을 무사히 끝낸 안도감이 묻어나고, 소들도 의기양양한 모습”이라고 평했다.

강세황의 ‘노인관수’(老人觀水)를 두고 화면 속 늙은 선비의 표정에서 작가 강세황의 심경을 읽어보길 권한다.

“단풍 든 노란 잎만 드문드문 달린 나무에서 계절감이 묻어난다. 만물이 조락하는 늦은 가울, 애잔함이 배어있는 인물의 표정에서 그 심경을 알 수 있다. 어쩌면 화가 자신의 심경을 담은 마음의 자화상 같은 그림일지도 모르겠다.”

◆에로틱한 그림에 농염한 설명

간송미술관 소장 ‘신윤복필 풍속도 화첩’(국보)은 한량과 기녀를 중심으로 한 남녀 간 애정과 낭만, 양반사회의 풍류를 다루었다. 등장인물을 갸름한 얼굴에 눈꼬리가 올라가게 표현해 선정적인 느낌이 물씬하다. 화첩에 실린 각 작품에 대한 미술관의 설명은 이런 특징을 잘 잡아낸다. 이로써 남녀의 야릇한 관계가 선명해져 재밌고, 살짝 설레이기까지 한다.

‘상춘야흥’(賞春野興)은 봄날 교외로 나들이 온 고관대작들의 모습을 그렸다. 미술관은 그들 사이엔 두 기생에 주목했다. 어린 기생이 나들이를 이끌고 있는 선비 옆에 “자못 유혹적인 자태로” 앉았는데 그 옆의 다른 기생이 “장죽을 든 채 아니꼬운 듯 바라보고 있다”고 짚었다. 그러면서 “그 이유를 알 만하다”고 썼는데, 답이야 뻔하지만 읽는 이에게 상상의 여지를 던진다.

길에서 마주친 여인에게 수작을 거는 한량을 그린 ‘춘색만원’(春色滿園)의 설명도 비슷하다. “(그림에) 봄빛이 전원에 가득하니 꽃은 피어 난만하게 붉었구나(春色滿園中, 花開爛漫紅)라고 썼는데, 정작 붉은 꽃은 없고 불콰한 선비의 얼굴이 있을 뿐”이라고 적었다.

‘소년전홍’(少年剪紅)의 설명은 그림만큼이나 에로틱하다.

“…아직 소년티를 채 벗지 못한 새신랑이 여인을 유혹하고 있다.…여인은 짐짓 몸을 뒤로 빼지만, 수줍은 듯 웃음짓는 표정과 머리를 매만지는 손에서 복잡미묘한 심경이 읽힌다. 우람하게 솟은 괴석과 만개한 꽃송이가 어우러지며, 남녀의 농염한 분위기를 더욱 고조시킨다.”

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 독일 MZ세대의 징병제 반발](http://img.segye.com/content/image/2026/01/21/128/20260121519355.jpg

)

![[세계포럼] 기후변화 시대의 국제정치](http://img.segye.com/content/image/2026/01/21/128/20260121519377.jpg

)

![[세계타워] 민주당의 ‘태백산맥’](http://img.segye.com/content/image/2026/01/21/128/20260121519228.jpg

)

![[기고] 간첩죄 개정 미적대는 정치권 직무유기](http://img.segye.com/content/image/2026/01/21/128/20260121519132.jpg

)