사단(師團)은 육군의 가장 대표적인 편제 단위다. 산하에 보병 부대, 포병 부대 그리고 기계화 부대 등을 모두 거느려 독립적인 작전 수행이 가능한 것으로 여겨진다. 그래서 어느 나라의 국방 역량을 평가할 때 가장 먼저 사단 숫자부터 확인하곤 한다. 제2차 세계대전 당시 연합국 일원인 영국의 윈스턴 처칠 총리와 소련(현 러시아)의 이오시프 스탈린 공산당 서기장이 만났을 때의 일이다. 처칠이 로마 교황과 사이좋게 지내야 할 필요성을 역설하자 스탈린이 냉소하며 “교황에게는 몇 개 사단이나 있소”라고 되물었다. 군사력 말고 다른 것에는 아무 관심도 없다는 뜻이다.

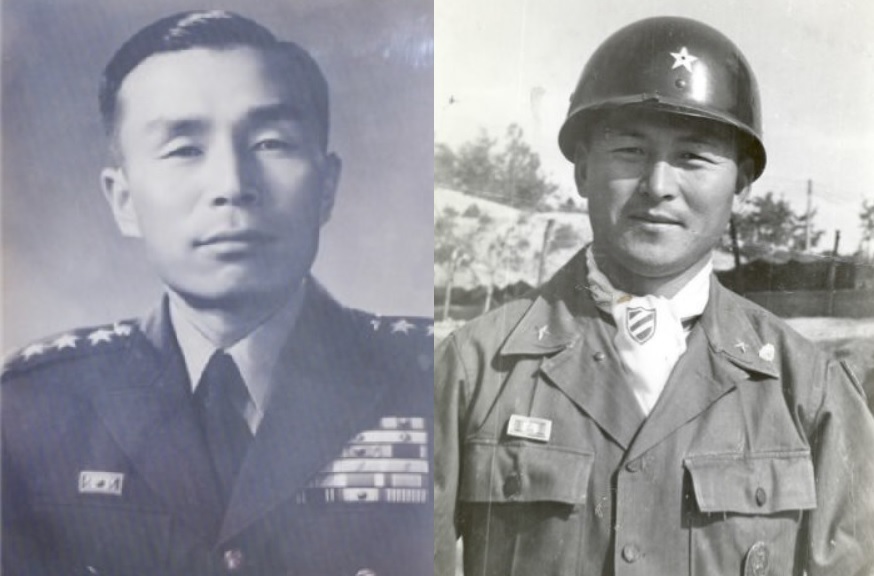

북한의 6·25 남침 당시 국군에는 ‘사단’이란 이름의 부대가 7개 있었다. 통상 사단장은 별 둘, 소장이 맡는데 강원도 원주에 주둔한 6사단은 아직 장군도 아닌 김종오 대령이 지휘했다. 자연히 그 아래 연대장의 계급은 중령이었다. 사단 장병 수는 약 9300명에 불과했다. 당시 우리 군이 얼마나 빈약했는지 보여준다. 그런데 이 6사단이 전쟁 초반 결정적 역할을 해냈다. 개전 당일인 1950년 6월 25일부터 6월 30일까지 춘천과 홍천 일대에서 3만7000명 규모의 북한군 공격을 잘 막아낸 끝에 결국 이긴 것이다. 6·25 전쟁 당시 한국군이 거둔 최초의 귀중한 승리였다.

춘천 전투의 의미는 그저 첫 승전이란 점에 머물지 않는다. 당시 북한군은 춘천을 돌파한 부대를 신속히 경기도 수원으로 보내 서울을 포위할 작정이었다. 그런데 6사단의 반격에 막혀 닷새나 지연됐으니 그 사이 한국 정부와 군대는 한강을 건너 남쪽에 방어선을 구축할 수 있었다. 미국이 일본에 있던 군대를 긴급히 한국 방어에 투입하는 것 또한 가능해졌다. 6사단이 없었다면 유엔군이 참전하기 이전에 한국의 운명이 결딴났을 수도 있다는 얘기다. 역사학자로서 ‘한국전쟁’(2005)의 저자인 박태균 서울대 교수는 “춘천에서 지체하며 미군 참전 시간을 주고 만 것이 북한군의 첫 번째 실패”라고 단언했다.

6사단장 김종오 대령 휘하에서 6사단 7연대를 이끈 군인이 바로 임부택(1919~2001) 중령이다. 그는 6·25 전쟁 초반 북한군의 공세로부터 춘천을 지키는 등의 공로로 태극무공훈장과 을지무공훈장을 받았다. 1962년 육군 소장을 끝으로 군복을 벗었다. 지난 3일 서울 용산 전쟁기념관에서 ‘7월의 호국 인물’로 선정된 임 장군을 기리는 선양 행사가 열렸다. 백승주 전쟁기념사업회장은 “6·25 전쟁 초기 춘천 방어의 성공은 전쟁 양상을 바꾼 중대한 전환점”이라고 고인의 업적을 높이 평가했다. 이에 고인의 아들 임근우씨는 “아버지께서는 조국을 지키는 일이 곧 자신의 사명이자 명예라는 신념으로 살아오신 분”이라고 회상했다. 김종오와 임부택, 우리가 결코 잊어선 안 될 이름들이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 대만의 과도한 ‘표기 생트집’](http://img.segye.com/content/image/2025/12/11/128/20251211519628.jpg

)

![[기자가만난세상] 서투름의 미학… 배우는 중입니다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/11/128/20251211519591.jpg

)

![[세계와우리] NSS의 침묵과 한국의 역할](http://img.segye.com/content/image/2025/12/11/128/20251211519617.jpg

)

![[삶과문화] 세상의 끝서 만난 문학 축제](http://img.segye.com/content/image/2025/12/11/128/20251211519573.jpg

)