구글은 인터넷 시대 패권을 쥔 최종 승자였지만 인공지능(AI) 붐이 일자 오픈AI나 마이크로소프트(MS) 등 경쟁업체와 비교해 우위를 점하지 못하고 있다. 구글 기술 개발을 이끄는 책임자들은 이런 상황에서 자사의 경쟁력으로 AI 기반 모델부터 클라우드까지 모두 제공하는 능력과 최적화 기술, 수십억명 사용자에 기반한 시장수요 분석 능력을 들었다.

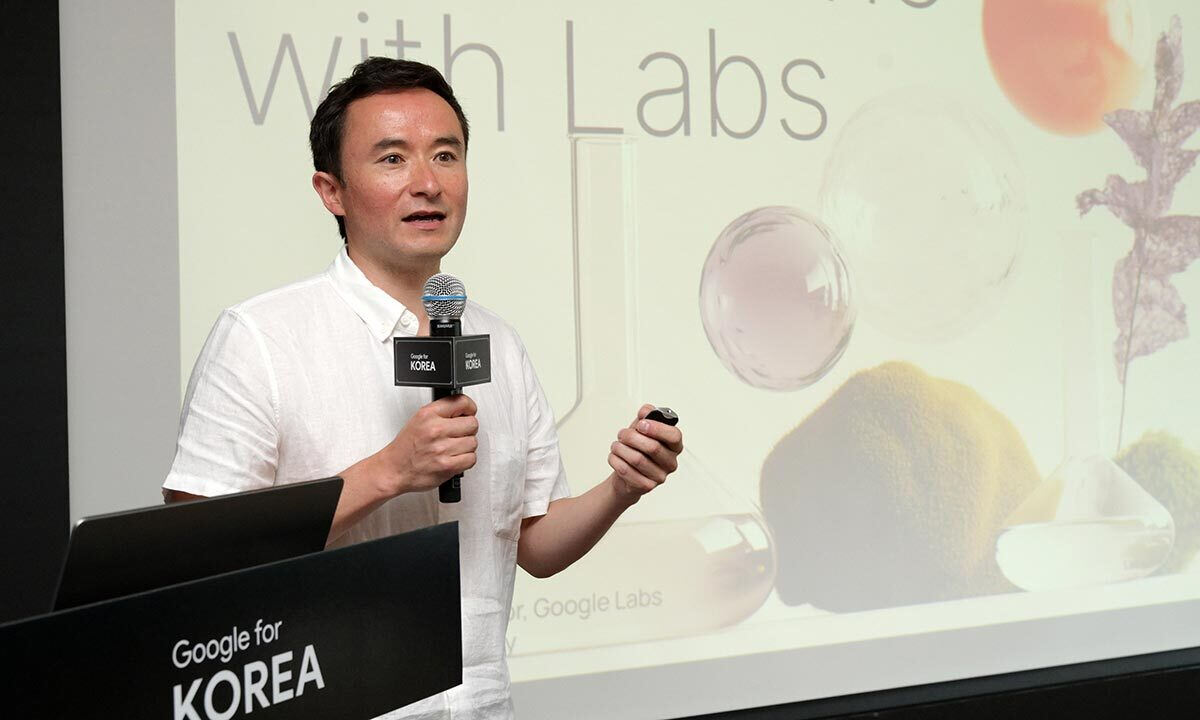

구글 랩스 디렉터인 사이먼 토쿠미네는 2일 서울 강남구 조선 팰리스 호텔에서 열린 ‘구글 포 코리아’ 기자간담회에서 “AI 칩부터 클라우드 서비스, AI 모델에 기반한 여러 제품을 통합적으로 제공하는 게 구글의 경쟁력”이라고 말했다.

구글 딥마인드 시니어 디렉터인 마니쉬 굽타도 “저희는 그래픽처리장치(GPU)를 직접 만든다”며 “우리가 가진 하드웨어(텐서처리장치·TPU) 역량을 최대한 활용해 AI 모델 성능을 최적화하는 게 우리 강점”이라고 설명했다. 그는 이 때문에 제미나이 모델들이 성능·효율성 면에서 인정 받고 있다고 덧붙였다. 아시아 태평양 지역의 구글 AI 연구를 이끌고 있는 굽타 디렉터는 “수십억명 사용자에 서비스 제공하다보니 이들이 뭘 원하는지 통찰을 얻을 수 있다”며 “모델을 개발할 때 이를 활용하고 있다”고 전했다.

구글의 경우 한국 시장에서는 오픈AI 등보다 점유율이 낮은 상황이다. 모바일인덱스에 따르면 5월 기준 한국 내 제미나이 월간활성이용자(MAU)는 5만5010명 가량이다. 같은 기간 챗GPT는 1017만명을 기록했다. 토쿠미네 디렉터는 “아직 초기 단계고 많은 여지가 있다”고 강조했다. 그는 “인터넷·모바일 시대 초기 단계에 애플리케이션이 있었지만 이후 많은 애플리케이션이 개발됐고 이것이 더 많은 사용자 가치를 실현했다”며 “생성형 AI 3차 붐에서도 더 많은 제품들이 개발되고, 기술 자체도 더 진화할 것”이라고 말했다. 초기 시장 선점보다 장기적으로 시장을 장악하는 것이 중요하다는 의미다. 실제 구글은 야후보다 후발 주자이지만 승기를 쥐었다.

이날 간담회에서는 구글 딥마인드가 개발 중인 ‘프로젝트 아스트라’가 소개됐다. 또 이미지 생성 AI 모델 ‘이마젠 4’, 영상·오디오 생성용 ‘VEO3’, 음악 생성 모델, AI 비서 ‘노트북LM’과 ‘오디오 오버뷰’ 등도 선보였다.

오디오 오버뷰의 경우 KBO 프로야구 결과를 넣어주자 아나운서와 야구 해설가가 실제 녹음한 듯한 방송 결과물을 내놓았다. AI에 몇 문장만 써넣으면 단편영화를 만들고 명화 못지 않은 이미지 생성이 가능해지자 인간의 창의성에 대한 회의가 나온다. 굽타 디렉터는 이에 대해 “AI는 사람을 대체하는 도구가 아니라 역량을 강화하는 수단”이라고 말했다. 그는 “구글은 AI 모델이 혼자 음악을 만드는 걸 원하는 게 아니라 예술가를 보조하는 역할로 보고 있다”며 “예술가들이 AI로 전에 해보지 못한 다양한 시도를 할 수 있을 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한·일 여권 없는 왕래](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518473.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘강제 노역’ 서술 빠진 사도광산](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518441.jpg

)

![[세계와우리] 사라진 비핵화, 자강만이 살길이다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518464.jpg

)

![[기후의 미래] 사라져야 새로워진다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518446.jpg

)