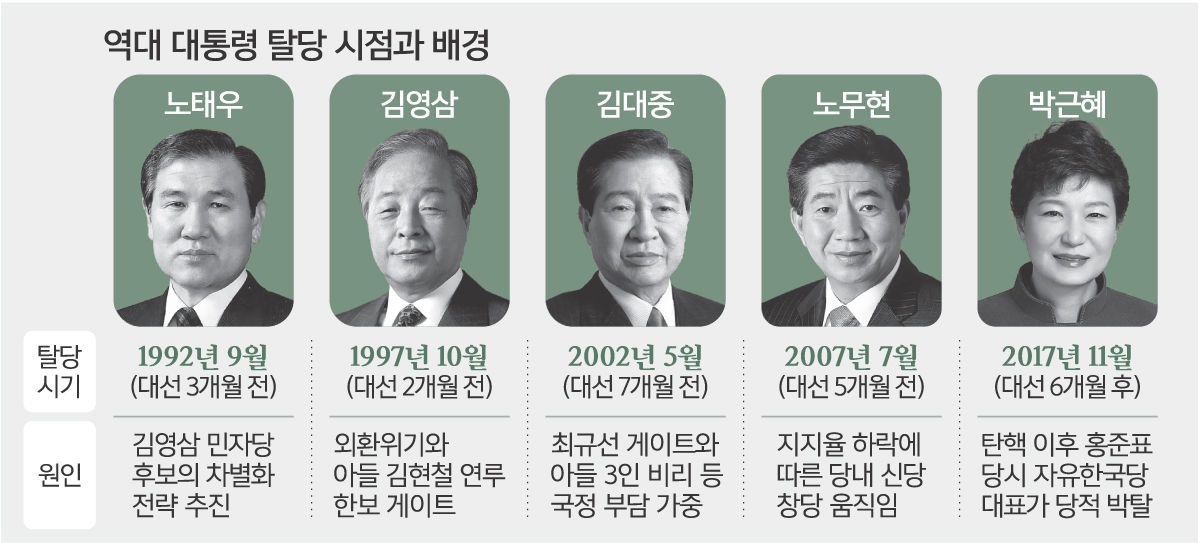

與, 임기말 레임덕 따른 정무적 결단

노태우·YS, 차기주자와 갈등에 탈당

DJ는 세 아들 비리 의혹으로 당 떠나

노무현 2번 탈당… 朴은 ‘출당’ 불명예

6·3 대선이 임박했지만 지지율 격차가 좀처럼 좁혀질 기미가 보이지 않자 윤석열 전 대통령의 출당 및 탈당 요구가 국민의힘 내부에서 터져나오고 있다. 지난해 불법 비상계엄을 기도하다 탄핵된 뒤 내란죄 수괴 혐의로 재판까지 받고 있는 윤 전 대통령을 안고 대선을 치르는 것은 당으로선 막대한 정치적 부담이기 때문이다.

이처럼 여당 내부에서 전·현직 대통령의 탈당을 요구하는 일은 대선 때마다 반복돼왔다. 임기 말 지지율 하락에 따른 ‘정권심판’ 프레임을 차단하고, 차기 주자가 독자적 입지를 확보하기 위한 정무적 선택이라는 분석이 지배적이다. ‘87체제’ 이후 대통령 8명 중 대선 전후 당적을 유지한 인물은 윤 전 대통령을 제외하면 이명박·문재인 전 대통령 단 두 명뿐이다.

노태우 전 대통령은 대선을 3개월 앞둔 1992년 9월 당시 김영삼 민주자유당 대선후보의 차별화 시도에 발끈해 명예총재직을 던지고 탈당했다. 김영삼 대통령도 15대 대선을 두 달 앞둔 1997년 10월 당적을 버렸다. 외환위기에 더해 아들 김현철씨까지 한보 게이트와 뇌물수수 혐의로 체포되며 인기가 바닥을 치자 당시 차기 대선주자이던 이회창 신한국당 총재가 탈당을 요구했기 때문이다.

김대중 전 대통령도 임기 마지막 해인 2002년 5월, 취임 1532일 만에 쫓겨나듯 민주당을 탈당했다. 최규선 게이트에 연루된 삼남을 비롯해 세 아들이 줄줄이 비리로 도마에 오르자 탈당을 선택할 수밖에 없는 처지가 된 탓이다.

노무현 전 대통령은 여당 탈당을 두 차례 단행한 유일한 대통령이자, 가장 빠른 시기에 당적을 정리한 인물이다. 노무현정부 첫해인 2003년 9월, 취임 7개월 만에 새천년민주당을 탈당하고 열린우리당을 창당했지만, 임기 4년이 지난 1465일째 되는 해에 스스로 창당한 정당에서도 탈당했다. 열린우리당 내부에 신당 창당 움직임이 일고, 지지율이 하락하자 정권 말기 부담을 덜기 위한 선택이었다는 해석이다.

박근혜 전 대통령은 역대 대통령 중 유일하게 ‘출당’이라는 불명예를 겪었다. 임기 4년 차에 터진 국정농단 사태로 정권을 넘겨준 뒤 홍준표 당시 자유한국당 대표가 바른정당 탈당파들의 복당 조건인 박 전 대통령 당적 정리 요구를 수용하며 당적을 박탈당했다.

전문가들은 이처럼 역대 대통령의 출당 및 탈당이 반복되는 원인으로 ‘제왕적 대통령제’를 지목하며 이를 완화할 필요가 있다고 말한다. 대통령의 권한이 큰 만큼 임기말 비호감도 커 여당 차기 대선주자 입장에서는 정무적 결단을 내릴 수밖에 없다는 것이다.

신율 명지대 교수(정치학)는 “연방제 하에 대통령제를 운영하는 미국과 달리 한국의 중앙집중적 대통령제는 권력이 더 강하고 그만큼 책임 쏠림 현상이 커 지지율 낙폭이 큰 경우가 많다”며 “이러한 구조에서는 여당 차기 대선주자가 선거 승리를 위해 전·현직 대통령의 출당 및 탈당을 공식·비공식적으로 요구하는 비극적인 일이 반복될 것”이라고 지적했다.

채진원 경희대 교수(정치학)는 “한국은 대중정당 모델로 원내정당 모델인 미국과 달리 강력한 중앙당이 있고 여기서 공천권을 갖는데 대선주자가 대통령이 되면 그걸 매개로 행정부뿐 아니라 입법부까지 장악해 책임이 커질 수밖에 없어 이런 일이 벌어지는 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 제2의 도가니 ‘색동원’](http://img.segye.com/content/image/2026/01/20/128/20260120517874.jpg

)

![[데스크의 눈] 용인과 새만금은 죄가 없다](http://img.segye.com/content/image/2026/01/20/128/20260120517898.jpg

)

![[오늘의 시선] ‘통합특별시’, 장밋빛 정책일까](http://img.segye.com/content/image/2026/01/20/128/20260120517820.jpg

)

![[안보윤의어느날] 반의 반의 반의 세계](http://img.segye.com/content/image/2026/01/20/128/20260120517851.jpg

)