이세돌 국수의 고향 신안 비금도에는 이세돌과 알파고의 대국을 기념하는 조형물이 서 있다. 인간으로서는 유일하게 알파고와의 대국에서 승리한 2016년 이세돌의 구글 딥마인드 챌린지를 기념하는 조형물이다. 인간과 AI의 대결로 관심을 끈 이 이벤트는 기존 바둑의 패러다임을 바꾼 사건이었을 뿐 아니라 인간과 바둑이라는 게임의 본질에 대해 사유의 계기를 열어준 사건이었다. 이세돌은 알파고와의 싸움이 패배 자체 때문이 아니라 설명이 부재하기에 힘든 싸움이었다고 고백한다. 사람들은 싸움의 결과를 복기하면서 실패의 이유를 곱씹고 다음 승리를 위한 교훈을 얻지만, AI는 이러한 인간적 배움의 과정을 결여한다. 입력된 데이터와 알고리즘에 의한 알파고의 움직임은 자동적이고 맹목적이기 때문이다. 알파고는 괴물 같은 능력을 지녔지만 그 능력에는 인간을 감동시키는 드라마가 없다. 약점도 없지만 자신만의 개성도 없는 바둑. 감동 없는 승리.

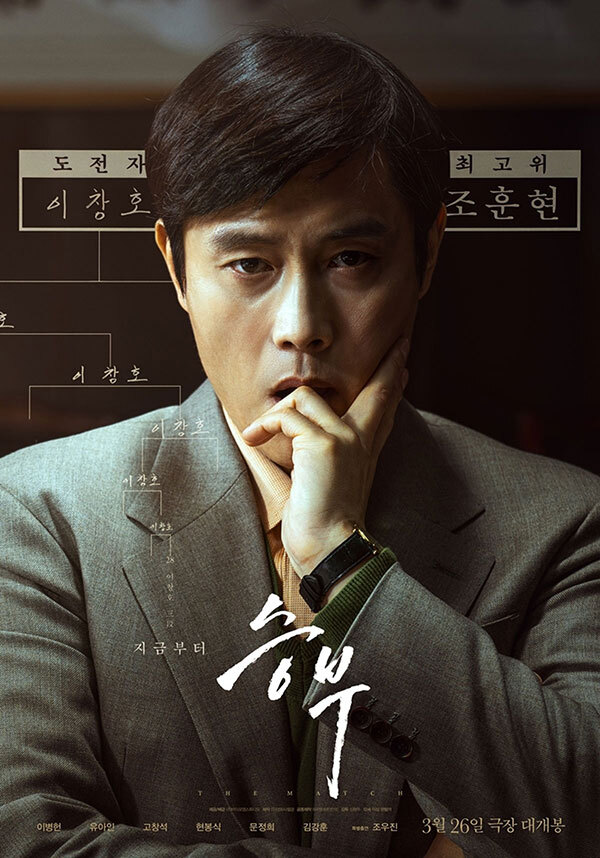

김형주 감독의 ‘승부’는 알파고가 등장하기 이전, 바둑이 가장 치열하고 인간적인 드라마를 써 내려갔던 시대로 우리를 초대한다. 바둑 역사상 가장 위대한 승부사라는 조훈현과 그의 제자 이창호의 드라마가 펼쳐진 때로 말이다. 영화는 1989년 바둑 세계 최강자를 가리는 제1회 응창기배에서 조훈현이 우승하는 장면에서 시작해 5개월 뒤 그가 이창호를 내제자로 들여 지도하는 장면으로 속도감 있게 나아간다. 어린 이창호는 빠르고 화려하고 공격적인 스승의 기풍 아래서 느리지만 싸우지 않고 이기는 자신만의 기풍을 세워간다.

바둑에 문외한인 내가 이 영화에 깊이 몰입할 수 있었던 이유는 이 영화가 바둑의 기술이 아닌 바둑이라는 우주 안에서 펼쳐지는 치열한 정신세계를 강렬하고 호소력 있게 보여주었기 때문이다. 가로 19, 세로 19, 총 361개의 네모 칸 안에서 두 사람이 집을 짓고 부수고 다시 집을 짓는 과정은 바둑판 바깥에서 조훈현과 이창호가 사제지간이라는 불편한 관계를 넘어 각자 자신의 한계를 극복하기 위해 사력을 다하는 드라마와 오버랩된다. 바둑판 위에서 집을 짓고 허물고 또다시 짓는 이 끝나지 않는 노력이 그들 삶에서도 반복되는 것이다.

영화의 클라이맥스는 제자에게 너무 빨리 최고의 자리를 내주고 고통스러운 시간을 보낸 조훈현이 조용히 소멸하기를 거부하고 ‘스승’이라는 버거운 이름을 용기 있게 벗어던지고 제자에게 도전장을 내미는 지점이다. 이 싸움에서 조훈현의 적은 더 이상 이창호가 아니라 자기 자신이다. 그는 스스로를 이겨내기 위한 싸움판 위에 서있는 것이다. 그들이 오랜 시간 바둑판 위에서 펼친 사제 대결은 우리네 인생과도 닮아있다. 그들은 사제 관계를 넘어 서로가 서로를 비추는 거울이었고 서로를 키우는 스승이 되었다. 그리고 오직 치열한 노력과 승부근성, 실력만으로 승리를 주고받았다. 두 사람의 치열함이 부딪치는 이 격렬한 성장의 서사는 결코 한 사람의 천재만으로 이루어지지 않는다는 것. 두 사람의 손가락 끝에서 조용하지만 살벌하게 벌어지는 정동의 미학을 영화는 멋지게 펼쳐놓는다.

맹수진 영화평론가

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 기로에 선 이란 신정체제](http://img.segye.com/content/image/2026/01/12/128/20260112516715.jpg

)

![[김기동칼럼] 경제엔 진영논리가 없다](http://img.segye.com/content/image/2026/01/12/128/20260112516766.jpg

)

![[기자가만난세상] 할인받았다는 착각](http://img.segye.com/content/image/2026/01/12/128/20260112516675.jpg

)

![[조홍식의세계속으로] 위선조차 내던진 트럼프의 제국주의](http://img.segye.com/content/image/2026/01/12/128/20260112516652.jpg

)