달러·주식·국채 한때 ‘트리플 약세’

‘채권 시장 발작’에 트럼프 화들짝

‘90일간 관세 유예’ 카드 꺼내들어

‘기축통화’ 달러의 신뢰 이미 추락

각국, 유럽·中·금 등으로 자금 이동

“美 예외주의의 종말 의미” 지적 속

“달러 대안 없어… 일시 현상” 반론도

미국의 달러 패권이 시험대에 올랐다. 2차 세계대전 이후 80여년간 킹(King)달러로 군림해 왔으나 도널드 트럼프 미 대통령의 막무가내식 관세정책으로 인해 달러에 대한 신뢰에 균열이 생기고 있다. 관세정책 발표 후 미 달러와 주가, 국채가 모두 급락하는 트리플 약세가 나타나는 등 ‘셀 아메리카’(Sell America·미국 자산 매도) 현상이 두드러졌다. 달러와 헤어질 결심을 한 글로벌 자금은 유럽과 중국, 금, 비트코인 등으로 이동했다.

과연 기술 패권과 고성장으로 미국이 전 세계 경제와 금융시장을 이끈다는 ‘미국 예외주의’(American Exceptionalism)와 킹달러의 위상은 이대로 저무는 걸까.

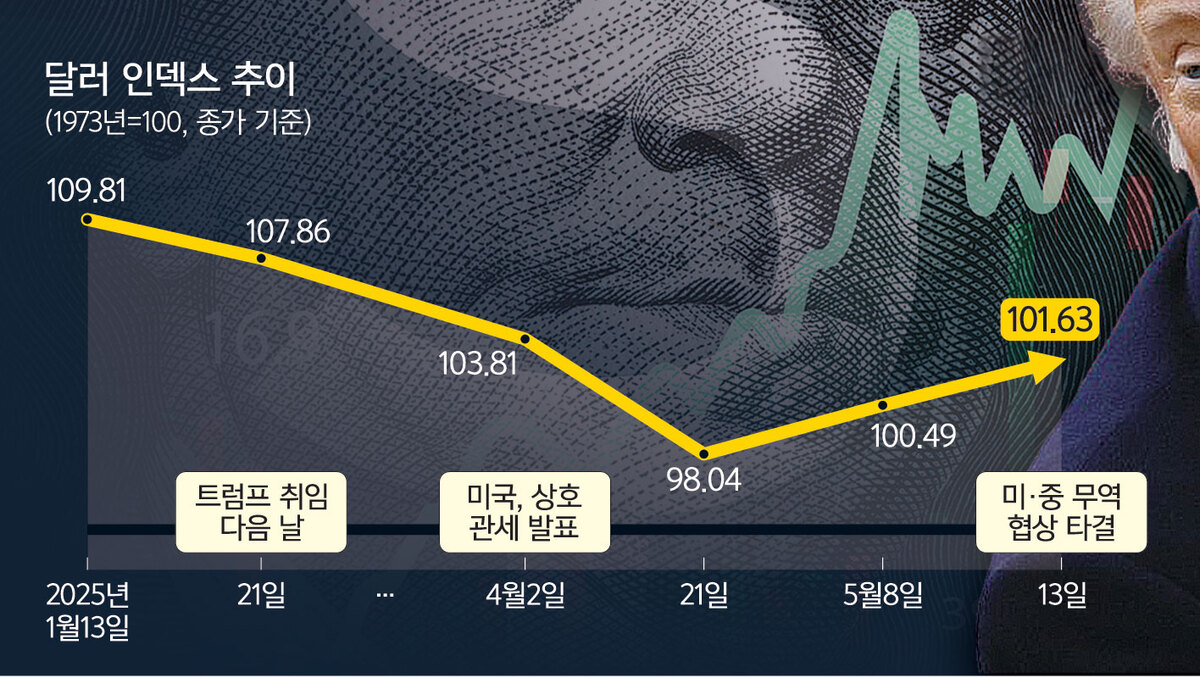

트럼프 대통령이 지난달 2일 ‘해방의 날’이라 명명하며 47개국에 상호관세를 부과하자 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(1973년=100)는 100 아래로 떨어졌다.

트럼프 대통령 수혜 자산이 랠리를 펼치는 ‘트럼프 트레이드’ 기대 속에 달러인덱스는 1월 중순 110선까지 올랐다. 그러나 무차별 관세정책이 쏟아진 후 달러 매도세가 강해지며 4월21일 장중 98 아래로 미끄러졌다. 트럼프 취임 전주 1월 고점 대비 약 11% 하락한 것으로, 2022년 3월 이후 최저치다.

미 증시도 수직 낙하했다. S&P 500지수는 트럼프 대통령 취임 전 대비 7.3% 하락, 1974년 제럴드 포드 대통령(-11.8%) 이후 최악의 수익률을 기록했다. 관세정책 발표 후 애플, 테슬라, 엔비디아 등 거대 기술기업 ‘매그니피센트 7’ 종목은 이틀간 평균 12.2% 하락했다. 골드만삭스는 3, 4월 두 달간 외국인 투자자들의 미국 주식 매도 규모가 600억달러(약 86조원)에 달한다고 추산했다.

트럼프 대통령이 금리 인하를 압박하며 제롬 파월 미 연준(Fed·연방준비제도) 의장을 공격하자 시장금리의 벤치마크인 10년물 미 국채 금리는 4월4일 3.36%에서 11일 4.59%까지 치솟았다. 변덕스러운 무역정책에 중앙은행이 독립성까지 잃으면 달러가 더는 안전하지 않다는 판단에 투자자들이 셀 아메리카에 나선 것이다.

국채 금리 급등(국채 가격 하락)은 미 정부의 이자 부담으로 고스란히 돌아온다. 미 정부가 지불한 국채 이자 비용은 2010년 4140억달러에서 지난해 1조1330억달러(약 1607조원)로 늘었다. 블룸버그에 따르면 미국은 올해 2조달러 규모의 신규 국채를 발행해야 하고 만기가 돌아오는 8조달러 규모의 국채를 차환해야 한다. 미 연준에 금리 인하를 압박하는 것도 이 때문이다.

달러 약세를 원했지만 ‘채권 발작’에 놀란 트럼프 대통령은 부랴부랴 90일 관세 유예 카드를 꺼낼 수밖에 없었다.

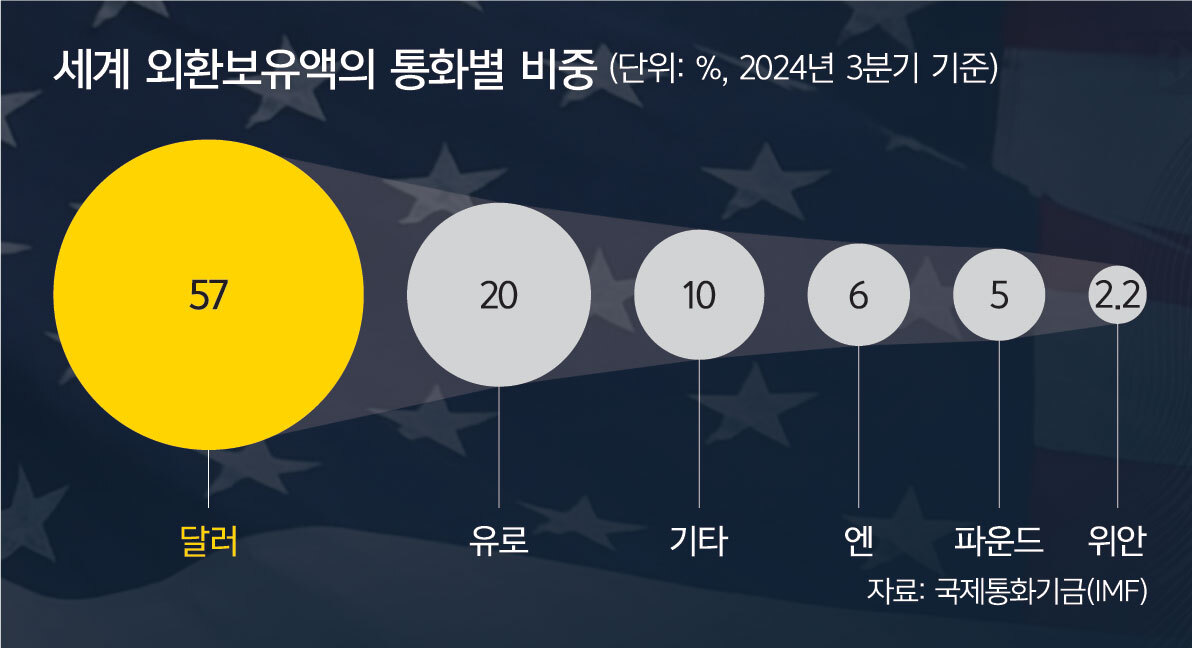

기축통화로서 미 달러의 영향력은 이미 약해지고 있었다. 미국의 GDP(국내총생산) 비중이 전 세계에서 차지하는 비중은 2001년 31.2%에서 2023년 26.2%까지 내려갔다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 전 세계 중앙은행의 외환보유고에서 달러가 차지하는 비중도 2000년 70%에서 지난해 3분기 58%까지 줄었다.

미국의 견제를 받아온 중국과 러시아를 중심으로 각국 중앙은행들은 최근 몇 년간 달러 대신 금을 사 모았다. 국제 금 시장에서 금 현물 가격은 올해 들어서만 20% 넘게 올랐고, 지난 4월22일 온스당 3500달러를 돌파하며 역대 최고치를 기록했다.

트럼프 대통령의 무차별 관세 공격은 미국으로 쏠려 있던 글로벌 자금 이동의 트리거가 됐다.

뱅크오브아메리카(BoA)에 따르면 투자자들은 3월 한 달간 미국 주식 비중을 사상 최대 수준으로 줄인 반면, 유럽으로의 자산 이동은 1999년 이후 가장 크게 늘었다. 펀드 전문 리서치업체 모닝스타에 따르면 4월 첫 2주 동안 아문디, UBS(MSCI), 스테이트스트리트(SPDR)의 미국 펀드에선 약 45억달러(약 6조4000억원)가 이탈했다. 같은 기간 블랙록, 아문디, UBS가 운영하는 유럽 펀드로는 24억유로(약 3조9000억원)가 유입됐다.

지난해 9월 미국 자산의 위험신호를 처음 언급한 소시에테제네랄의 알랭 보콥자 글로벌 자산관리 책임자는 “미국 새 행정부는 매우 높은 수준의 광범위한 불확실성을 만들었고, 그로 인한 대규모 자산 재분배는 앞으로 수년 동안 지속될 수 있다”고 말했다. 그는 “모든 미국 자산에 적용되는 리스크 프리미엄이 상승하고 있으며 그건 미국 예외주의의 종말을 의미한다”고 지적했다.

하지만 킹달러의 위상이 흔들린다 해도 엔화나 유로화, 스위스 프랑 등이 기축통화 자리를 대체할 수는 없다는 의견이 지배적이다.

서상영 미래에셋증권 리서치센터장은 “달러 패권이 흔들리는 것은 일시적 현상”이라며 “미국 기업 이익이 지난해 9월 이후 계속 둔화돼 미 증시가 흔들릴 수밖에 없었고, 경기가 침체되고 있는데 물가는 내리지 않으니 채권금리가 높아진 것”이라고 말했다. 서 센터장은 “최근 3·6개월짜리 초단기 미 국채에 공격적으로 매수세가 들어가고 있다”면서 “초단기 국채는 현금과 같으므로 달러를 매입하는 것이나 마찬가지”라고 설명했다.

오건영 신한 프리미어 패스파인더 단장은 “기축통화에 대한 신뢰가 떨어졌다 해도 대안이 있어야 하는데 위안화나 유로화 등은 달러를 대체할 수 없다”고 잘라 말했다. 오 단장은 “미국이 (관세로) 패악질을 하니 글로벌 자금이 잠시 움직인 것이지 영원히 떠난 것이 아니다”며 “미국 예외주의에 대한 의구심이지 기축통화로서 달러에 대한 의구심이 아니다”고 강조했다.

신한 프리미어 PWM 잠실센터 이상은 PB팀장은 “미 주식이 2년 연속 연간 20%씩 올랐으니 지금은 건강한 조정일 수 있다”면서 “무역협상이 어느 정도 마무리되고 경기 둔화도 어느 정도 해소돼 금리 인하가 시작되면 미국을 떠났던 자금들이 다시 돌아올 가능성도 있다”고 말했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 카타르 왕실의 비행기 선물](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520327.jpg

)

![[데스크의 눈] 한국정치, ‘라그랑주’ 도달하려면](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520307.jpg

)

![[오늘의시선] 한반도 평화와 유엔 제5사무국 유치 운동](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520377.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 사모님의 손길](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520230.jpg

)