장애·비장애 경계 허문 놀이공간 표방

2023년 전국에 31곳… 전체 0.03% 불과

그마저도 휠체어 사용 아동 이용 힘들어

이용자 대다수 비장애… 시설 취지 무색

‘놀이시설 안전관리법’ 장애아동 배제

설치 기준 따로 없고 주무부처 불분명

美 ‘제이크법’ 시설 장려 인센티브 등

해외에선 지원 활발… 본보기 삼아야

어린이날인 5일, 서울 노원구 ‘노해체육공원 통합놀이터’. 노란색 탄성포장재로 깔린 바닥 위에서 아이들이 뛰어다니는 소리와 웃음소리가 뒤섞였다. 한쪽에선 형형색색 옷을 입은 아이들이 미끄럼틀을 오르내리고, 다른 쪽에선 그네를 타며 신이 난 목소리로 재잘거렸다.

바닥 중간중간에 설치된 네모난 트램펄린 위에서 아이들은 펄쩍펄쩍 뛰어올랐다. 그러나 놀이터 한쪽에서 휠체어를 탄 뇌성마비 딸(5)을 바라보는 최시은(38·가명)씨의 표정은 밝지 않았다. 지난해 11월 문을 연 이곳은 ‘장애와 비장애의 경계를 허물고 아이들의 목소리를 적극 반영한 공간’이라고 소개돼 있다. 장애·비장애의 사회적 통합이라는 뜻을 가진 통합놀이터지만 최씨 딸에겐 ‘구경’만 하는 공간이다.

이곳에서 휠체어를 탄 아이들이 이용할 수 있는 놀이기구는 경사로가 달린 미끄럼틀이 유일했다. 그네는 일반형으로만 설치돼 있어 휠체어 사용 아동은 이용할 수 없다. 최씨는 “통합놀이터라 해서 왔는데, 막상 와보니 우리 아이가 이용할 수 있는 시설이 거의 없다”고 토로했다.

서울 광진구 어린이대공원의 ‘꿈틀꿈틀 놀이터’도 상황은 비슷했다. 전국 최초의 통합놀이터로 알려진 이곳에서도 어린이날 장애아동은 찾아보기 어려웠다. 놀이기구들을 살펴보니 이유를 알 수 있었다. 일부 그네는 등받이와 안전벨트가 설치돼 몸을 잘 가누지 못하는 아동도 이용할 수 있었지만, 대부분의 시설은 장애아가 접근하기엔 한계가 컸다. 그물쉼터는 그물을 잡고 꼭대기로 올라가는 구조인데, 진입 지점에 턱이 있어 휠체어 진입이 어려웠다. 심지어 모래놀이장조차 진입로에 작은 턱이 있어 접근이 쉽지 않았다.

4∼5일 통합놀이터로 알려진 31개 중 10개를 방문했지만, 이틀간 만난 장애아동은 단 두 명에 불과했다. 서울시에는 1만1418명의 장애아동이 살고 있지만, 이들이 통합놀이터를 활발히 이용하는 모습은 찾아보기 어려웠다.

관찰한 통합놀이터 대부분은 휠체어 진입을 위한 경사로는 갖추고 있었지만, 놀이기구 자체를 이용하기는 어려운 구조였다. 특히 휠체어를 탄 채로 타는 그네나 다양한 감각을 자극하는 놀이기구는 거의 찾아볼 수 없었다. 한 놀이터 관리자는 “통합놀이터로 불리고 있지만 아직은 비장애아동 위주로 이용되고 있다”고 말했다.

◆법·제도 장벽, ‘통합’을 가로막다

“모든 아동은 장애 유무나 장애 정도에 관계없이 차별받지 않고 놀 권리를 가진다.” 유엔 아동권리협약 제31조는 이렇게 장애아동의 놀 권리를 명시하고 있다. 이를 바탕으로 장애인차별금지추진연대, 장애물없는생활환경시민연대(무장애연대) 등 시민단체들과 일부 지방자치단체는 통합놀이터 설치에 공을 들여왔다.

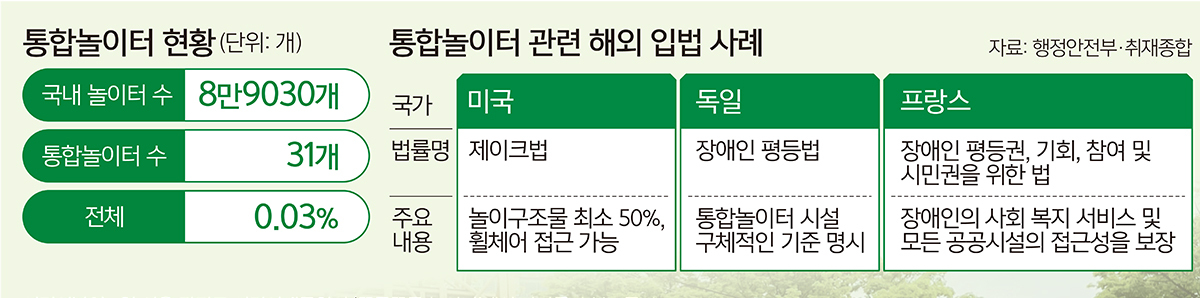

하지만 현실은 녹록지 않다. 6일 무장애연대에 따르면 2023년까지 조성된 통합놀이터는 31곳으로, 전국 놀이터(8만여개)의 0.03%에 불과하다. 더 큰 문제는 최씨 사례처럼 막상 통합놀이터에 가도 장애아동이 마음껏 뛰어놀 수 없는 경우가 허다하다는 점이다. 김성연 장애인차별금지추진연대 국장은 “지자체나 시민단체의 의지만으로는 한계가 있다”며 “통합놀이터나 무장애 놀이터에 대한 주무 부처가 없다는 것이 근본적인 문제”라고 지적했다.

통합놀이터가 장애아동에게 외면받는 건 법적·제도적 한계에서 비롯했다. 현행 ‘어린이놀이시설 안전관리법’에는 장애 어린이를 위한 내용이 전혀 없다. 이 법에 따르면 어린이 놀이기구는 ‘어린이제품 안전 특별법’에 따라 산업통상자원부의 안전인증을 받아야 한다.

2023년 10월 행정안전부와 산자부는 ‘휠체어 그네’에 대한 안전기준을 마련해 놀이터 설치가 가능하도록 관련 고시를 개정했다. 하지만 이는 그동안 통합놀이터 설치를 위해 시민단체가 10년 가까이 요구해온 사항이 뒤늦게 일부 반영된 것에 불과하다. 여전히 휠체어 그네 외 다양한 감각 통합 놀이기구에 대한 안전기준은 미흡한 실정이다.

행안부와 산자부 간 책임 소재가 불분명하다는 지적도 나온다.

행안부는 “놀이기구는 산자부 소관 법령에 따른 안전인증을 받은 제품이면 설치 가능하다”며 산자부가 인증 기준을 마련해야 한다고 주장한다. 반면 산자부는 “장애아동 놀이시설은 주문 제작 형태로 획일화된 안전기준 적용이 어렵다”며 행안부와의 협업이 필요하다는 입장이다.

김 국장은 “놀이터를 행안부에서 담당하지만, 놀이시설법에는 설치나 조성에 대한 기준이나 책임이 명시돼 있지 않다”며 “무장애나 통합놀이터를 만들어야 하는 국가나 지자체의 책임에 대한 부분이 어디에도 없다”고 말했다.

◆해외에선 법으로 ‘통합’ 보장

반면 해외에서는 법과 제도를 통해 통합놀이터 설치를 적극 지원하고 있다. 그중에서도 미국 뉴저지주의 ‘제이크법’은 주목할 만하다. 2018년 제정된 이 법은 통합놀이시설 설치 시 재정 인센티브를 제공하는 데서 한 걸음 더 나아가, 구체적인 기술 표준까지 제시했다.

이 법에 따르면 통합놀이시설은 바퀴 달린 이동장치 사용자가 최대한 이용할 수 있도록 단일표면을 사용해야 하며, 놀이구조물의 높이 있는 요소 중 최소 50%는 휠체어 접근이 가능해야 한다.

독일은 별도 법규는 없지만, ‘장애인 평등법’을 통해 ‘장애물 없는 생활환경’을 명시하고 이를 생활 전반에 적용하고 있다. 프랑스는 2005년 ‘장애인 평등권, 기회, 참여 및 시민권을 위한 법률’을 통해 장애인의 사회 복지 서비스 및 모든 공공시설의 접근성을 보장하고 있다. 이 법은 물리적 장애뿐 아니라 감각적, 정신적, 인지적, 지적 장애 등 모든 장애 유형을 고려한 접근성을 규정하고 있어 놀이시설 설계에도 폭넓게 적용되고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 위기의 女大](http://img.segye.com/content/image/2025/12/04/128/20251204518455.jpg

)

![[기자가만난세상] 계엄 단죄에 덮인 경찰 개혁](http://img.segye.com/content/image/2025/06/02/128/20250602516664.jpg

)

![[삶과문화] 예술은 특별하지 않다](http://img.segye.com/content/image/2025/10/30/128/20251030521767.jpg

)

![‘이날치전’에서 본 K컬처의 또 다른 미래 [이지영의K컬처여행]](http://img.segye.com/content/image/2025/12/04/128/20251204514627.jpg

)