일자리 부족·자기계발 이유 쉬어

휴식 기간 교육·재충전 시간 할애

“삶에서 일 중요하다고 생각” 85%

생활비보다 직업훈련·교육 선호

정부, 한국형 ‘청년보장제’ 가동

전문가 “전문 상담 인력 양성을”

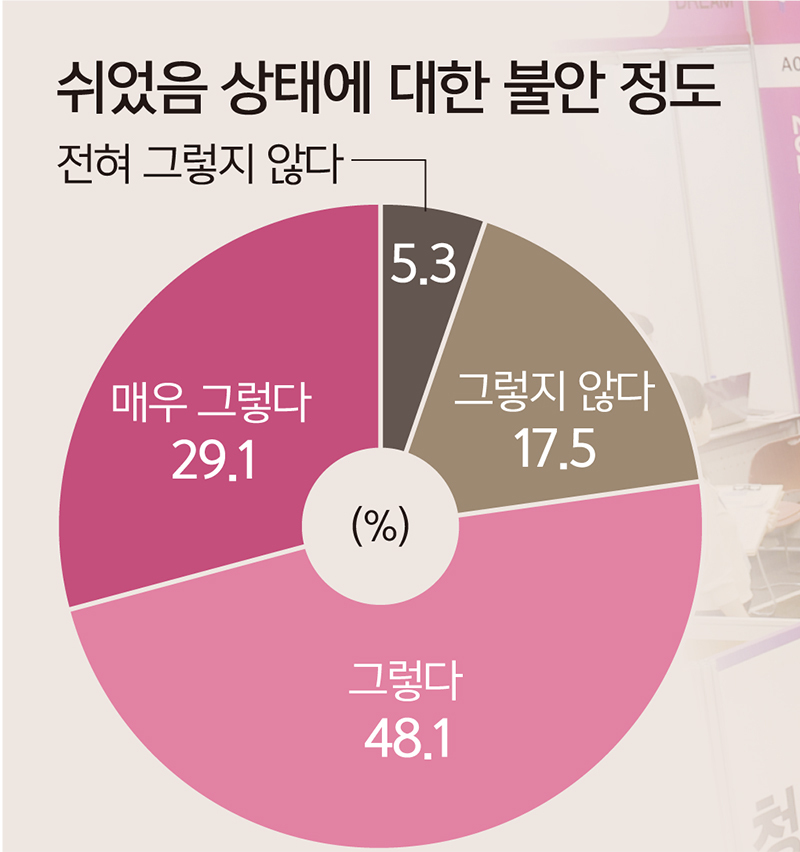

졸업 뒤 1년 이상 미취업 상태인 청년(15~34세)은 평균 22.7개월을 쉬고, 4년 이상 쉬는 청년도 약 11%에 달한다는 조사 결과가 나왔다. 이들 청년의 77.2%는 ‘쉬었음’ 상태가 불안하다고 답해 정책 지원 필요성이 높은 것으로 나타났다.

11일 고용노동부가 개최한 청년고용포럼 1차 회의에서 지난해 12월부터 올해 1월까지 한국고용정보원이 시행한 실태조사 요약본이 공개됐다. 실태조사는 구직급여(실업급여) 수급 및 내일배움카드 발급 뒤 1년 이상~3년 미만 미취업 청년 3189명을 대상으로 했다. 이들 중 10.9%는 실업급여나 내일배움카드를 받기 이전 기간을 합해 총 4년 이상을 쉬었다고 답했다.

통계청에서 비경제활동인구로 분류되는 ‘쉬었음’ 인구는 일하지 않고 구직활동도 하지 않는 인구를 의미한다. 올해 1월 이른바 ‘쉬었음 청년’(15∼29세) 수는 43만4000명을 기록했다. 지난해 같은 기간 대비 7.7%(3만1000명) 늘어난 규모다. 이번 조사에서는 통계청이 정의한 쉬었음보다 넓은 의미로 구직활동 중인 청년도 포함됐다.

실태조사에 따르면 쉬었음 청년 대다수는 일 경험이 있었다. 근로소득 경험이 있는 청년이 87.7%였고, 근속 기간은 평균 17.8개월, 마지막 일자리의 임금수준은 주로 ‘200만원 이상~300만원 이하’(48.8%)가 많았다.

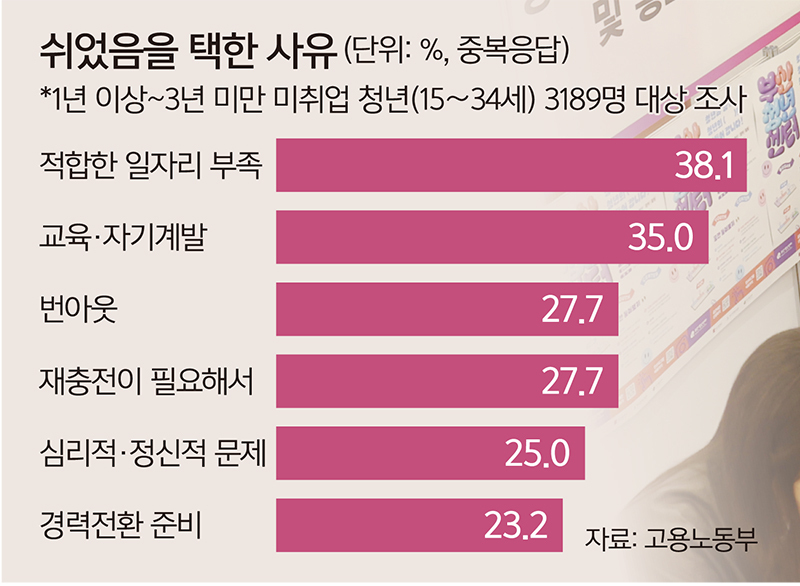

쉬었음을 택한 사유를 보면 적합한 ‘일자리 부족’(38.1%)과 ‘교육·자기계발’(35.0%)이 가장 많았으나, ‘번아웃’(27.7%)과 ‘심리적·정신적 문제’(25.0%)를 꼽은 응답도 상당했다. 쉬는 기간 활동으로는 ‘교육·자기계발’(55.5%)과 ‘휴식·재충전’(52.1%) 비중이 컸고, ‘특별한 활동이 없었던 경우’(20.3%)도 적지 않았다.

이들의 심리상태를 봤을 때 절반 이상(58.2%)은 쉰 기간을 ‘경제적·심리적으로 힘든 시간’으로 평가했다. 쉬었음 상태가 불안하다는 답변 역시 77.2%로 높았다. 쉬었음 청년의 대부분(84.6%)은 삶에서 일이 중요하다고 생각했다. 일이 중요하지 않아서 쉬고 있는 청년은 극소수라는 의미다.

한국고용정보원은 1년 이상 쉰 청년 중 현재 취업자와 미취업자를 비교했다. 그 결과 과거 일자리가 저임금·저숙련·불안정할수록, 일 경험이 없을수록 쉬었음에 머무르는 비중이 높은 것으로 나타났다. 구체적으로 일 경험이 있는 집단은 현재 취업자 비중이 42.4%였으나 일 경험이 없는 집단은 현재 취업자가 3.1%에 그쳤다.

이들에게 취업에 필요한 도움을 묻자 생활비 지원(50.6%)보다 직업훈련·교육(59.3%), 취업알선·정보제공(54.7%)을 더 원하는 것으로 나타났다. 정책 선호도를 보면 직업훈련 교육을 받을 수 있는 내일배움카드(65.1%)가 가장 높게 나타났다. 그 외에 국민취업지원제도(49.6%), 일 경험(37.6%) 순이었다. 실태조사를 진행한 안준기 한국고용정보원 부연구위원은 “국민취업지원제도 등 근로 의욕 고취를 위한 집단상담, 심층상담 등도 활성화해야 할 것”이라고 밝혔다.

안 위원은 쉬었음 청년에 대한 전문인력 양성도 필요하다고 봤다. 그는 “쉬었음의 요인인 ‘근로 의지 부족’을 지원할 수 있는 전문 상담인력은 현재 국내에 부족하다”며 “청년이 노동시장으로 이행해 사회에 적응하기까지 다년간 전문가 관찰 및 도움이 필요해 해당 부분의 인력을 확대하는 것도 중요하다”고 분석했다.

이날 회의에 참여한 고용부 관계자들과 안 위원 등은 쉬었음으로 분류된 청년들을 조기에 파악해 개입하는 게 중요하다고 의견을 모았다. 안 위원은 “쉬었음은 ‘상태 지속성’이 강하게 작용할 수 있어 장기화하지 않게 초반에 미취업 상태를 깨트릴 필요가 있다”며 “쉬었음 가능성이 있는 청년을 사전에 식별하고, 당국이 선제적으로 대응해야 할 것”이라고 조언했다. 이어 “쉬었음을 탈출한 경우에도 수년간 연속성 있는 지원이 필요하고, 취업 뒤에 다시 돌아오지 않도록 사후 모니터링 등 장기적인 연구가 필요하다”고 덧붙였다.

정부는 청년 취업을 지원하는 한국형 ‘청년보장제’(유스 개런티·Youth Guarantee)를 본격 가동한다. 구체적으로 이달부터 6월까지는 졸업 후 4개월 내 미취업자에게 연락해 일대일 상담 등으로 맞춤 지원한다. 이정한 고용부 고용정책실장은 “청년들이 좁은 취업 문 앞에서 좌절하거나 취업 뒤 자신이 원하는 일자리가 아니었다고 방황하는 상황이 ‘쉬었음’으로 나타나고 있다”며 “이번 실태조사를 바탕으로 청년들이 자신에게 맞는 일자리를 찾아 노동시장에 오래 머물 수 있도록 정책을 다듬을 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] ‘징벌적 판다 외교’](http://img.segye.com/content/image/2025/12/16/128/20251216517712.jpg

)

![[데스크의 눈] 내년 3월 통합돌봄 시행에 부쳐](http://img.segye.com/content/image/2025/12/16/128/20251216517704.jpg

)

![[오늘의 시선] ‘똑부형’ 지도자가 경계해야 할 것](http://img.segye.com/content/image/2025/12/16/128/20251216517681.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 나의 다크호스](http://img.segye.com/content/image/2025/12/16/128/20251216517691.jpg

)

![[포토] 한소희-전종서 '여신들의 미모'](http://img.segye.com/content/image/2025/12/17/300/20251217500695.jpg

)