머리카락 굵기의 광섬유에 반도체 소자를 구현하는 신기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다. 미래 꿈의 제품으로 꼽는 ‘입는 컴퓨터(웨어러블 컴퓨터)’ 개발에 새로운 돌파구가 될 것이라는 기대다.

20일 전북대학교에 따르면 유연인쇄전자전문대학원 김태욱 교수 연구팀을 비롯해 KIST 전북분원, 전남대, 부산대, 서울대, 고려대 연구팀과 함께 차세대 웨어러블 전자기기의 핵심 플랫폼 기술로 활용할 수 있는 ‘고집적 전자섬유 기술’을 개발했다.

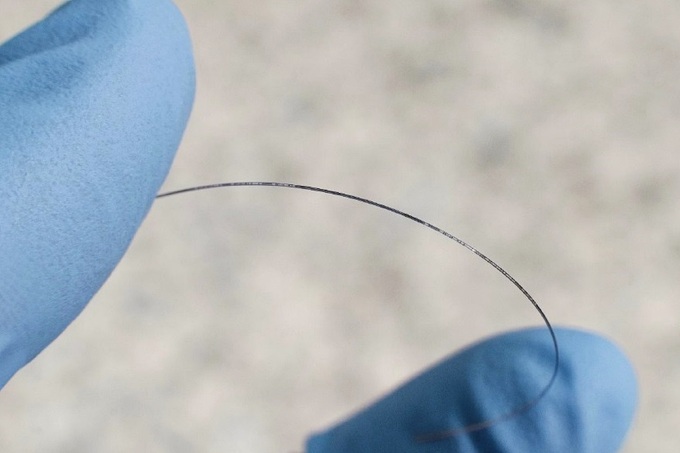

연구팀은 머리카락 굵기의 직경 150마이크론(µ) 광섬유 코어를 기판으로 사용해 그 표면에 반도체 소자를 집적해 제작했다. 방식은 모세관 현상을 이용한 ‘포토레지스터’(반도체 패턴을 하기 위한 광반응형 고분자소재)를 코팅하는 방법(CTAC)을 적용했다. 이를 통해 10㎝ 길이의 섬유 표면에 트랜지스터와 인버터, 링오실레이터, UV·온도 센서를 성공적으로 구현했다.

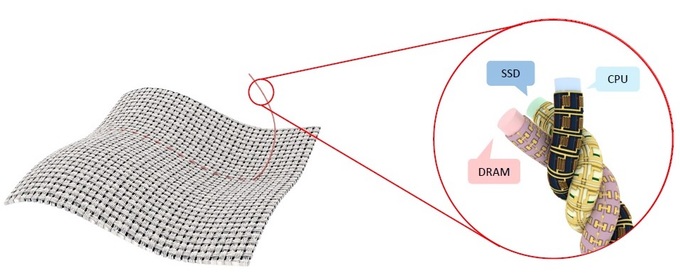

연구팀은 이를 의류에 적용해 현존하는 최고 전자섬유 집적도와 함께 높은 성능을 확인했다. 다양한 구부림과 온도 변화, 외부 자외선 노출, 세탁 전후, 땀과 접촉된 상황 등 다양한 여건에서도 정상적으로 동작하는 안정성도 입증했다. 무한히 긴 섬유에 이를 적용할 경우 기존 웨이퍼 기반 반도체 제조와 달리 연속 공정이 가능해 웨어러블 반도체 제작 패러다임을 완전히 바꾸는 전환점이 될 전망이다.

기존 반도체는 대부분 평판형 기판(웨이퍼)에서 제작해 유연성이 부족하고 최근에는 유연기판을 얇게 만들어 패치형으로 의류에 부착하거나 금속섬유와 반도체 섬유를 엮어 전자섬유를 만드는 방법 등을 연구 중이다. 하지만, 이 경우 의류와의 일체성이 떨어져 입는 사람이 불편을 느끼게 되고 고집적이 불가능한 한계가 있다.

김 교수는 “고집적 전자섬유 기술을 적용하면 섬유공장에서 실을 뽑듯 연속 공정이 가능한 고성능 전자섬유를 만들 수 있다”며 “전자섬유 전용공정이 추가로 개발되면 20년 전 출시된 인텔 펜티엄 중앙처리장치(CPU)를 19.3㎝ 길이 전자섬유로 구현할 수 있을 것”이라고 말했다.

한국연구재단 중견연구자 지원사업으로 수행한 이번 연구 결과는 ‘다중 전자회로의 집적화를 통한 차세대 전자섬유 플랫폼’이라는 제목의 논문으로 세계적인 학술지 네티처 자매지인 네이처 커뮤니케이션즈 최신 호에 소개됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래]기업 출신 부총리의 ‘탈관료주의’](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521863.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘코리아하우스’의 달라진 위상](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521793.jpg

)

![[세계와우리] 서방 제재 4년을 버틴 러의 내구력](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521856.jpg

)

![[기후의 미래] 언론의 ‘에너지 편식’ 괜찮을까](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521809.jpg

)