인간이 어떤 풍경을 바라봤는지

산·물길 등 다섯 지평을 기준 삼아

고대 인류 신화적 상상력 재구성

천개의 우주/앤서니 애브니/이초희 옮김/추수밭/1만6000원

“그때 높은 곳에서는 하늘의 이름이 없었고, 그 아래의 대지 또한 이름을 갖지 않았다. 태초에 모두의 아버지 아프수(민물)와 혼돈의 어머니 티아마트(짠물)가 있었는데, 그들의 물을 섞어내고 있었다.”

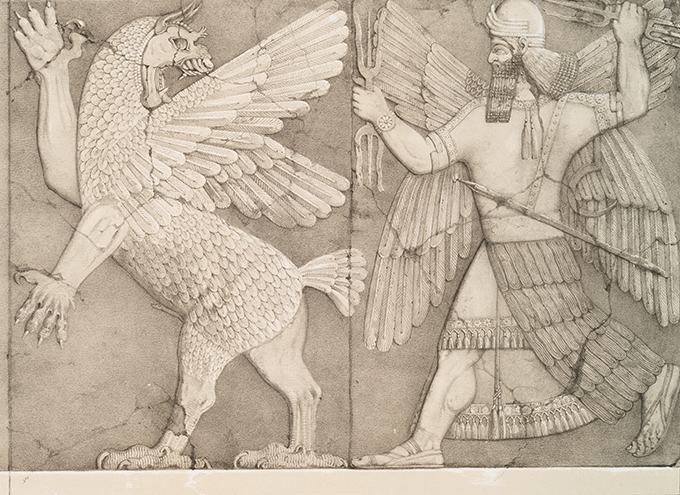

그러니까 어마어마하게 오래전, 아프수와 티아마트 두 물은 결합해서 공기의 신 엔릴, 시간을 대표하는 에아, 막내아들 마르두크 등 다섯 세대의 신을 창조했다. 곧이어 가족 간에 긴장이 고조돼 에아는 아프수를 잠들게 한 뒤 해치웠고, 마르두크는 복수를 노리는 어머니 티아마트를 화살로 쏘아 죽였다.

마르두크는 티아마트의 시체를 반으로 갈라 반쪽은 하늘로 던져 하늘의 물(비), 다른 한쪽은 아래로 흘려보내 땅의 물(바다와 강, 지하수)이 되게 했다. 또 두개골은 가루로 빻아 별들을, 침으로는 구름을, 머리는 대지를, 눈에서 흘러나온 눈물은 티그리스, 유프라테스 강을, 두 개의 유방은 높은 산을 만들었다. 신들을 닮은 별과 황도를 정하고, 일 년의 시간과 날짜를 구분했으며, 천정을 고정시킨 뒤 달을 빛나게 하고 밤을 달에게 맡겼다. 그는 마지막으로 적의 살과 피를 반죽해 인간과 동식물들을 창조했다.

메소포타미아의 창조 신화 ‘에누마 엘리쉬’의 줄거리로, 바빌론의 주신 마르두크의 천지 창조 이야기를 담고 있다. 폐허가 된 니네베 아슈르바니팔의 도서관에서 발견된 점토판 조각에 고대 아카드어로 기록돼 큰 화제가 됐다.

특히 에누마 엘리쉬의 창조 신화는 우주 만물이 무에서 곧바로 생기는 게 아니라 태초의 혼돈에서 분리를 통해 창조됐다는 인식을 보여준다고, 미국 콜게이트대에서 천문학과 인류학을 연구하는 앤서니 애브니는 신간 ‘천 개의 우주’에서 신화를 소개한 뒤 분석한다. 저자는 북미부터 남미, 아프리카, 오세아니아, 아시아에 이르기까지 전 세계에서 찾아낸 스물두 가지 창조신화를 펼쳐놓는다.

이번에는 중국의 반고 신화. 아주 먼 옛날, 우주에는 아무것도 없이 거대한 알 하나만이 있었다. 그 알 속에는 탁하고 불투명한 음과 맑고 투명한 양, 두 개의 힘이 뒤섞여 있었는데, 그 알 속에서 반고라는 거인이 생겨나 웅크리고 있었다.

어느 날, 반고는 캄캄한 알 속이 싫어서 도끼를 휘둘러 알을 깨뜨려 버렸다. 알 속의 물질들은 분리돼서 어둡고 무거운 것은 가라앉아 대지가 되고 가볍고 맑은 것은 떠올라서 하늘이 됐다. 반고는 자꾸 붙으려고 하는 하늘과 대지를 떼어놓기 위해 애를 쓰다가 기진맥진해져 죽게 되고, 그의 시체로부터 만물이 생성됐다나 어쨌다나.

그러니까, 반고의 마지막 숨은 바람과 구름이, 목소리는 천둥이, 왼쪽 눈은 태양이, 오른쪽 눈은 달이, 머리카락과 수염은 은하수의 별이, 팔다리는 높은 산이, 혈관의 피는 물과 강이, 이빨과 손톱은 보석과 광물이, 골수는 다이아몬드가 됐다고.

3세기에 지어진 중국의 반고 신화 역시 웅혼한 우주 창조의 이야기를 품고 있다. 저자는 빅뱅을 초래한 태고의 원자 가설과 비슷한 내용이라고 분석했다. 이밖에 북아메리카 나바호족은 ‘곤충 인간’이나 ‘제비 인간’처럼 사람과 동물 사이의 경계가 있었다고 믿었고, 북극에 사는 이누이트족은 오로라를 조상들이 하늘에서 벌이는 축구 경기로 여겼다.

지금이야 우주 탄생의 순간을 과학적으로 서술하는 빅뱅 이론으로 창조 신화의 설 자리가 없지만, 옛날 사람들은 신화를 통해서 비로소 자연과 대화하고 소통했다고 저자는 바라본다. 저자는 이 같은 맥락에서 인간이 어떤 풍경을 바라봤는지를 산, 물길, 동굴, 섬, 극지방 등 다섯 지형을 기준 삼아 고대 인류의 신화적 상상력을 재구성한다.

“풍경은 단순히 우리 주변에 보이는 산, 개울, 강, 건물, 지평선 등으로 생각해선 안 된다. 풍경은 땅과 하늘과 ‘사람’의 혼합물이다. 대개의 창조이야기에서는 사람과 장소를 분리할 수 없다… 주변 체계를 주의 깊게 관찰한 자들이 정치, 역사, 사회적 관계, 사후세계에 관한 생각의 전개를 합리적으로 설명하기 위해 창조신화를 설계했다. 뛰어난 이야기꾼들은 눈에 보이는 세상에서 일어나는 일과 그들에게 중요한 인간 활동의 거의 모든 단계 사이에 영속적인 연결고리를 구축했다. 이야기를 듣는 사람들은 자신을 강력하고 보편적인 이야기의 중재자로 이해하게 됐다. 운명과 자유의지, 신체와 영혼 사이의 전투가 자신들의 손에 달렸다고 보았다.”

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전업자녀](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509892.jpg

)

![[특파원리포트] 21세기 ‘흑선’ 함대에 마주선 한·일](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509858.jpg

)

![[박영준 칼럼] 美 국방전략 변화와 한·미 동맹 과제](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509810.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 과감한 결단이 얻어낸 ‘전장의 운’](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509814.jpg

)