1937년 스페인 내전의 참상 계기로 ‘반전’의 메시지 담아

“전운 감도는 러시아·우크라이나 국경에 평화 깃들길…”

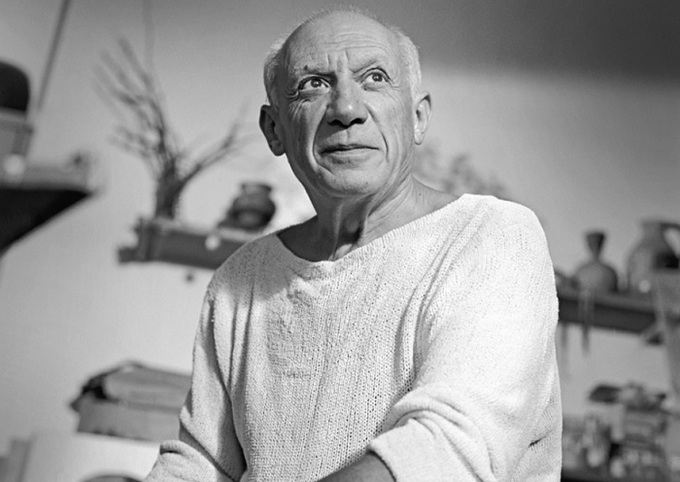

1937년 스페인 내전 도중의 게르니카 폭격은 이른바 ‘융단폭격’의 시초로 알려져 있다. 이 비극의 현장을 화폭에 옮겨 인류에게 전쟁의 참상을 경고한 파블로 피카소(1881∼1973)의 대작 ‘게르니카’가 미국 뉴욕의 유엔본부로 다시 돌아왔다. 마침 러시아와 우크라이나 접경지대에서 전운이 감돌고 있어 전 세계에 반전(反戰)의 강렬한 메시지를 전하고 있다.

유엔 사무국은 5일(현지시간) ‘게르니카’ 태피스트리가 유엔본부 안전보장이사회(안보리) 회의실 바깥벽에 다시 내걸렸다고 밝혔다. 지난해 2월 해당 태피스트리의 소유주인 세계적 대부호 록펠러가(家)에 의해 갑자기 회수된지 꼭 1년 만의 일이다.

유엔 안보리 회의실 바깥벽에 ‘게르니카’ 태피스트리가 내걸린 것은 30여년 전으로 거슬러 올라간다. 이 태피스트리는 원래 록펠러가의 의뢰로 1950년대에 제작됐다. 록펠러 가문 출신으로 미국 뉴욕주지사(1958∼1973)와 부통령(1974~1977)을 지낸 넬슨 록펠러가 ‘게르니카’를 태피스트리로 만드는 아이디어를 낸 것으로 알려져 있다. 여기엔 게르니카 폭격과 같은 참상이 다시는 되풀이되어선 안 된다는 인류의 염원이 담겨 있다. 원작자 피카소도 자신의 그림을 태피스트리로 옮기는 데 흔쾌히 동의했다.

이후 록펠러 가문은 ‘게르니카’ 태피스트리를 유엔본부에 장기 대여하기로 결정했다. 사실 록펠러가는 제2차 세계대전의 결과물로 유엔이 설립될 당시 뉴욕시 맨해튼의 땅을 유엔본부 부지로 사들일 수 있도록 거액을 기부하는 등 오랫동안 유엔의 후원자 노릇을 해왔다. 이에 따라 ‘게르니카’ 태피스트리가 유엔 안보리 회의실 바깥벽에 내걸릴 수 있었다.

그동안 세계 각국의 분쟁 등을 다루는 안보리 회의를 전후해 회원국 및 분쟁 당사국 대사와 고위급 외교관들이 취재진과 만나 문답을 나눠 온 공간이 바로 이 ‘게르니카’ 태피스트리 작품 앞이었다. 반전을 상징하는 피카소의 걸작을 배경으로 질의응답이 오가는 가운데 태피스트리를 직접 대하는 각국 외교관과 기자는 물론 텔레비전(TV) 뉴스 화면 등에서 간접적으로 접하는 일반인들도 마음속으로 ‘전쟁만은 절대 안되지’ 하고 생각하게 만드는 역할을 했다.

그런데 지난해 2월 록펠러 가문이 태피스트리를 갑자기 회수하는 바람에 온갖 억측이 불거졌다. 이번에 태피스트리를 다시 유엔 측에 반환하며 넬슨 록펠러 전 부통령의 아들 넬슨 록펠러 주니어는 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 “1년 전 청소와 보존 작업을 위해 작품을 떼어간 것이었을 뿐”이라며 “당시 자세한 설명을 하지 못한 것은 내 실수”라고 밝혔다.

게르니카는 스페인 북부 바스크 지방의 작은 마을 이름이다. 스페인 내전 도중인 1937년 4월 26일 프랑코 군대를 지원하는 나치 독일 공군의 폭격기가 이 마을을 맹폭해 2000여명의 무고한 시민이 숨졌다. 마치 땅바닥에 양탄자를 깔듯 폭격기들이 연속적으로 한쪽으로부터 차례로 빈틈없이 폭탄을 투하하며 지나갔다는 의미에서 ‘융단폭격’의 시초가 되었다. 이 비극적 소식을 들은 피카소가 약 2개월 만에 그린 가로 7.7m, 세로 3.5m의 대작이 바로 ‘게르니카’다.

일각에선 우크라이나에서 전운이 감도는 가운데 ‘게르니카’ 태피스트리가 유엔 안보리로 돌아온 것에 각별한 의미를 부여하는 모습이다. 러시아는 블라디미르 푸틴 대통령의 명령으로 우크라이나 접경지대에 10만 대군을 집결시켜 언제든 침공할 수 있는 준비를 마친 상태다. 이에 미국 등 나토(북대서양조약기구)가 “전쟁을 일으키면 재앙에 직면할 것”이라고 러시아에 경고하며 위기는 갈수록 고조되고 있다. 안보리 회의실 바깥벽에 다시 내걸린 ‘게르니카’ 태피스트리가 푸틴 등 세계 각국 지도자들의 마음속에 “전쟁만은 절대 안된다”는 공감대를 형성할 수 있을지 주목된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전업자녀](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509892.jpg

)

![[특파원리포트] 21세기 ‘흑선’ 함대에 마주선 한·일](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509858.jpg

)

![[박영준 칼럼] 美 국방전략 변화와 한·미 동맹 과제](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509810.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 과감한 결단이 얻어낸 ‘전장의 운’](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509814.jpg

)