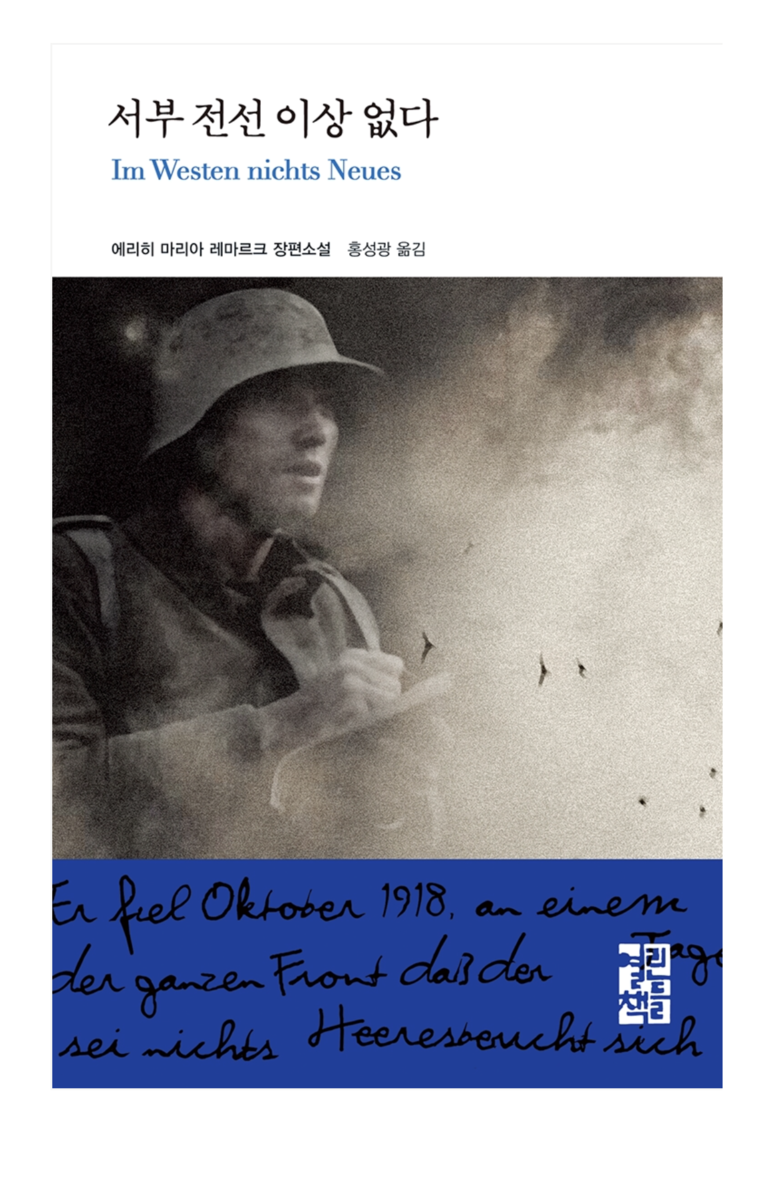

독일 작가 에리히 마리아 레마르크가 1929년 발표한 ‘서부 전선 이상 없다’는 휴머니즘에 바탕을 둔 반전(反戰) 의식이 잘 드러난 작품이다. 작가의 제1차 세계대전 참전 체험을 담은 이 소설은 분위기에 휩쓸려 독일군에 입대한 어린 병사가 지옥 같은 전장을 견뎌내는 모습을 담담하게 그려낸다. 맨 앞에 “이 책은 고발도 고백도 아니다. 비록 포탄은 피했다 하더라도 전쟁으로 파멸한 세대에 대해 보고하는 것일 뿐이다”라고 했다.

주인공 파울 보이머는 애국심을 앞세우는 고교 담임교사의 권유에 이끌려 반 친구들과 함께 자원입대한다. 18세의 나이였다. 10주간의 군사 훈련을 받으면서 이들은 “단호하게 변했다.”

“우리는 강건하게 되고, 의심을 품게 되고, 동정심이 사라지게 되고, 복수심에 불타게 되고, 거칠어지게 되었다. 그리고 우린 그렇게 되어야만 했다. 우리가 이런 수련 기간을 거치지 않고 바로 참호 속으로 보내졌더라면 우리 대부분은 아마 미쳐 버렸을지도 모른다.”

최전방에 투입된 이들은 생존 본능과 기본 욕구에 충실한 전쟁 기계가 된다. 이들은 언젠가 전쟁이 끝나고 평화가 찾아왔을 때 다시 정상적인 인간으로 살아갈 수 있을지 확신하지 못한다.

“이제 우린 다른 사람이 되었고, 대번에 눈을 뜨게 되었다. 어른의 세계엔 아무것도 남아 있지 않다는 사실을 보게 된 것이다. 우린 어느새 끔찍할 정도로 고독해졌다. 그리고 우리는 스스로의 힘으로 고독과 싸워 나가야 했다.”

보이머는 친구이자 전우인 알베르트가 “전쟁이 우리 모두의 희망을 앗아가 버렸어”라고 말하자 이에 동의한다.

“우리는 이제 더는 청년이 아니다. 우리에겐 세상을 상대로 싸울 의지가 없어졌다. 우리는 도피자들이다. 우리 자신으로부터, 우리의 삶으로부터 도피하고 있다. 열여덟 살이 되었을 때 우리는 세상과 현존재를 사랑하기 시작했다. 그런데 그것에 대고 총을 쏘지 않을 수 없었다. 처음으로 터진 유탄은 바로 우리의 심장에 명중했다. … 우리가 존재한다고 믿는 것은 오직 전쟁밖에 없는 것이다.”

전쟁은 참혹했다. 과학기술의 발달이 전쟁 방식을 바꾸어놓았다. 참호전을 펼치지만 기관총, 전차, 전투기에다 독가스까지 등장해 수많은 사상자가 발생한다.

“전방은 하나의 우리와도 같은 곳이다. 그 안에서 우리들은 무슨 일이 일어날지 초조하게 마냥 기다릴 수밖에 없다. … 포탄에 맞는 것도 우연이듯이 내가 살아 있는 것도 마찬가지로 우연이다. … 어떤 군인이든 온갖 우연을 통해서만이 목숨을 부지할 수 있다. 그리고 군인이면 모두 이런 우연을 믿고 신뢰하는 것이다.”

전쟁을 치르면서 이들의 마음 속까지 바뀌어 간다. 살아남는 게 지상 목표이니 그럴 수밖에 없을 것이다.

“우리는 서로에 대한 연민의 감정을 죄다 잃어버렸다. 쫓기는 우리의 시선에 다른 사람의 모습이 보인다 하더라도 우리는 누가 누군지 거의 알아보지 못한다. 우리는 이제 감정이 없는 죽은 사람이 되어 버렸다. 속임수와 위험한 마술을 써서 달리고 또 달리며 그저 살인을 저지를 뿐이다.”

그 결과 자아를 잃어버리게 된다. “전쟁터는 바깥에도 있지만 우리 마음속에도 있다”는 보이머의 말에서 짐작할 수 있다.

“우리는 사실들에 의해 불타 버린 상태에 있다. 우리는 장사꾼처럼 차이점들을 알고 있고, 도살자처럼 필연성을 알고 있다. 우리는 더 이상 아무런 근심 없이 지낼 수 없는데도, 끔찍할 정도로 아무래도 상관없다는 식으로 살고 있다. 우리가 존재하고는 있지만 과연 살고 있는 걸까? 우리는 어린아이처럼 버림받은 상태에 있고, 나이 든 사람들처럼 노련하다. 우리는 거칠고 슬픔에 잠겨 있으며 피상적이다. 나는 우리가 행방불명되었다고 생각한다.”

1918년 여름부터 전쟁이 끝난다는 소문이 나돌지만 마음을 혼란시킬 뿐이다. 보이머는 전장에서 벗어나지 못한다. 차례로 전사한 전우들의 뒤를 따르게 된다.

“온 전선이 쥐 죽은 듯 조용하고 평온하던 1918년 10월 어느 날 우리의 파울 보이머는 전사하고 말았다. 그러나 사령부 보고서에는 이날 ‘서부 전선 이상 없음’이라고만 적혀 있을 따름이었다.”

소설은 이런 구절로 끝을 맺는다.

“그의 몸을 뒤집어 보니 그가 죽어 가면서 오랫동안 고통을 겪은 것 같은 흔적은 보이지 않았다. 그는 그렇게 된 것을 마치 흡족하게 여기는 것처럼 무척이나 태연한 표정을 짓고 있었다.”

이 소설이 발표된 지 한 세기가 지났지만 오늘도 세상 어디에선가는 전쟁이 벌어지고 있고 수많은 젊은이들이 죽어나간다. 올해는 6·25전쟁 발발 70주년이다. 오랜 세월이 지나서인지 사람들은 전쟁의 의미를 되새기는 일을 등한시한다. 당시 수많은 젊은이들이 전장에서 목숨을 잃었지만 누구도 책임을 지지 않았다. 우리는 이 땅에서 벌어진 참혹한 전쟁을 돌아보고 교훈을 얻는 일을 소홀히 해선 안 될 것이다.

소설에서 보이머는 “우리가 언젠가 일어서서 우리의 아버지들 앞으로 걸어가 책임을 추궁한다면 그들은 뭐라고 할까?”라고 한다. 시간과 장소를 불문하고 모든 젊은이들이 나이든 세대에게 하고 싶은 말일 것이다. 지금 이 세상을 살아가는 일은 젊은이들에게 전쟁과 다를 바 없다. 어른들은 세상이 바뀌지 않은 데 대해 책임감을 느끼고 젊은이들에게 답을 내놓아야 한다.

박완규 논설실장

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 특수활동비 내로남불](http://img.segye.com/content/image/2025/07/03/128/20250703519248.jpg

)

![[기자가만난세상] 멀어지는 이사라는 ‘꿈’](http://img.segye.com/content/image/2025/07/03/128/20250703518632.jpg

)

![[세계와우리] 다층방공체계 통합과 증강 시급하다](http://img.segye.com/content/image/2025/07/03/128/20250703519231.jpg

)

![[기후의 미래] 가짜뉴스의 경계](http://img.segye.com/content/image/2025/07/03/128/20250703518694.jpg

)