‘자포니즘’(japonism·19세기 중반∼20세기 초 서양에 유행한 일본풍)의 뚜렷한 요소 중 하나였던 일본 도자산업의 시작이 조선인 도공들이었음은 잘 알려진 사실이다. 박평의, 심수관 등 임진왜란 당시 납치되어 일본으로 건너간 이들은 지금도 일본 도자사의 가장 뚜렷한 이름이다.

최근 발간된 ‘조선가’(朝鮮歌·정광 지음, 김영사)는 우리가 기억해야 할 것은 그들이 이룬 압도적인 성취만이 아님을 보여준다. 도공을 비롯한 수많은 조선인들은 고통스러운 피랍의 과정과 짙은 망향의 심사를 감내해야 했음을 한·일 양국의 오래된 기록을 통해 전한다. 특히 눈길을 끄는 것은 전쟁의 비극에서 평생을 벗어나지 못했던 그들이 평화를 기원하는 노래를 부르고 기록으로 남겼다는 사실이다.

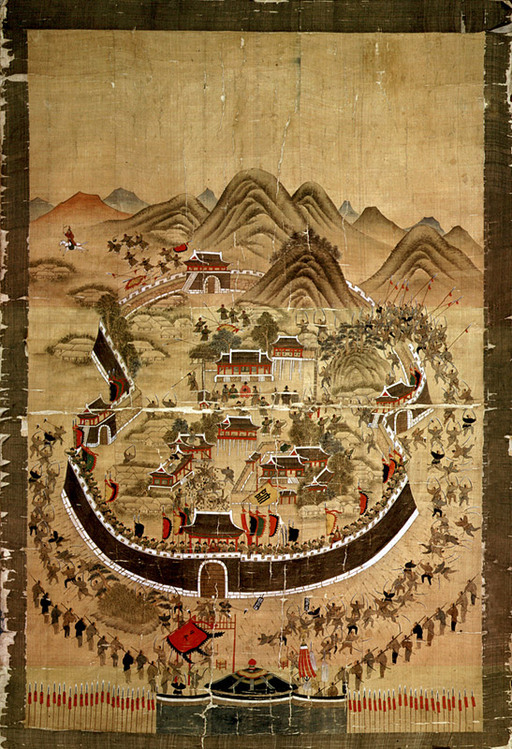

◆“적선에 조선인이 가득하다”

“적선 수천 척이 바다와 항구에 가득 찼다…우리나라의 남녀가 많이 섞여 있다.”

1598년 9월 왜군에 붙잡혀 일본으로 납치된 강항이 ‘간양록’에 묘사한 장면 중 하나다. 당시 일본으로 끌려간 조선인들의 규모를 정확하게 보여주는 자료는 없다. 다만 강항의 그것처럼 어림짐작이나마 할 수 있는 자료는 있다. 정희득은 ‘월봉해상록’에서 도쿠시마성 주변에 구류되었을 때의 상황을 전하며 “다리 위에서 만나는 10명 가운데 8, 9명은 우리나라 사람”이라고 기록했다.

이들이 조선에서 일본으로 끌려가는 과정은 지옥도를 떠올리게 한다. 종군승려인 게이넨의 ‘조선일일기’에는 납치된 조선인들이 끌려가는 장면이 묘사되어 있다.

“줄로 목을 묶어…끌고 가는데 걷지 못하면 뒤에서 몽둥이를 들고 쫓아가 두들겨 패는 모습이 마치 (저승사자가) 죽은 죄인을 야단치는 것도 이와 같은 것이라고 생각될 정도다.”

저자인 정광 고려대 명예교수는 이렇게 끌려간 조선인들이 3만∼4만명에 이르렀을 것이라는 일본 내의 연구결과를 소개하며 “일본 각지에서 인신매매 상인부대라고 표현할 수밖에 없는 사람들이 조선에 들어와 다수의 조선인들을 잡아갔음을 알 수 있다”고 설명했다.

백성을 지키지 못한 나라에 대한 원망이 컸겠으나 피랍 조선인들은 왜군에 부역하다 일본까지 건너온 이들을 ‘불구대천의 원수’라며 배격하는 기개를 보였다. 1603년 사스마 번주가 “가고시마의 성하(城下)로 이주하라”는 온정을 내비추었을 때” 심수관은 “(임진왜란 때) 조선인이면서 자국을 팔아 일본군 앞잡이가 되어 활약한 자들과는 하늘을 같이하여 살 수가 없다고 굳게 결심했다”며 거절했다.

◆“매일이 오늘이소서”, 반전(反戰)의 망향가

임진왜란 때 납치된 조선인들이 집단적으로 거주하며 만들어낸 ‘이상적 도향(陶鄕)’이 사스마번의 나에시로가와이다. 참전했던 번주 시마즈 요시히로와 이에히사 부자가 끌고 온 이들이 사스마번의 여러 곳에 흩어져 살다가 후일 모여살게 되면서 조성된 곳이다. ‘조선가’는 나에시로가와 전래의 조선어 학습자료다. 정 교수는 “왜란 때에 끌려온 피랍 조선인들이 일본으로 전래하고 그들의 후예들에 의해 나에시로가와에 전승됐다”며 밝혔다.

여기에 실린 ‘오 리’는 나에시로가와의 ‘옥산묘’에 전해지는 ‘신무가’(神舞歌)와 유사하다. 옥산묘는 공동의 조상신으로 단군을 모신 곳으로 정해진 날에 이곳에 모여 제사와 잔치를 벌였다. 이는 또 전쟁 당시 전라도 남원에 피난을 가 있던 양덕수가 편찬한 ‘양금신보’에 실려 있다. 판본에 따라 약간의 차이는 있지만 정 교수의 번역은 이렇다.

“올 날이 오늘이다./ 매일이 오늘이소서/ 날은 저물었어도/ 샐 때까지는 오늘이다/ 오늘이 오늘과 같으면/ 무슨 세상과 같을 것인가?”

정 교수는 “조선에서, 그것도 남원에서 유행하던 것으로 나에시로가와 도공들이 납치되기 전에 고향에서 널리 부르던 노래였음을 상상하기 어렵지 않다”며 “매일 오늘과 같은 평화로운 날이 계속되기를 바라는 내용의 가사다. 왜란에 희생되어 일본으로 납치된 조선인들이 평화를 기원하고 전쟁을 혐오하는 반전의 노래였을 것”이라고 해석했다.

강구열 기자 river910@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 탈모보다 급한 희귀질환 급여화](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508091.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘홈 그로운’ 선수 드래프트 허용해야](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508065.jpg

)

![[세계와우리] 줄어든 도발 뒤에 숨은 北의 전략](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508090.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 타자를 기억하는 방식](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508072.jpg

)