20여년 만에 시위를 했더니 삭신이 쑤신다. 방구석에만 있기엔 분하고 원통했다. 35년을 뼈 빠지게 일했다. 연금을 받으려면 4년이나 남았는데 수급 연령을 또 올리겠단다. 그간 야금야금 오르는 보험료율에 뜯긴 월급만 해도 얼마인가. 마지막 해엔 18%나 됐다. 괘씸하다. 연금 고갈 경고가 나온 지 언제인데, 정부도 정치권도 곶감 빼먹듯 연기금 빼 쓰며 폭탄을 돌리더니 이제는 나 몰라라 한다. 젊은 애들한테 더 내라 하기도 미안하다. 3년째 취준생인 우리 손주 등허리만 휘청할 텐데.(2040년 66살 노인)

#2. 또 탈락이다. 60번째 입사지원서인데, 인공지능(AI)이 서류부터 걸러버렸다. 정말이지, 피 터지는 경쟁도 지쳤다. 4년 전 서울 상위권 대학에 들어올 때만 해도 가슴을 쓸어내렸다. ‘미달대’ 인생은 면했구나 했다. 나와 같은 해 태어난 이들이 35만7000명인데 대학 정원은 38만명. 지방대 졸업장은 휴지만도 못한 취급이다. 그래도 서울 명문대면 취업은 좀 쉬울 줄 알았는데…. 신규 채용이 대기근이다. 회사에서 악착같이 버티는 노인들 이기심에 진저리가 난다. 과격 청년당의 ‘노인 취업 쿼터제’, ‘외국인 추방’ 주장이 마음에 와 닿는다.(2040년 23살 청년)

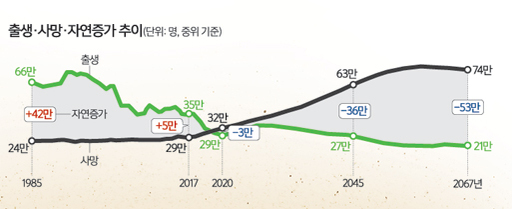

2017년은 출생아 수가 처음으로 30만명대로 떨어진 해다. 1974년생은 베이비부머 2세대로 현재 한국 경제의 허리에 해당한다. 20년 후, 노인 인구가 늘고 인구가 감소세로 돌아섰을 때 이들의 삶은 어떨까. 학계의 추산을 토대로 그려본 2040년은 암울했다. 지금부터 고통을 분담하지 않으면 파국은 피하기 힘들 것으로 전망된다. 국민연금·건강보험 고갈, 경제 활력 저하, 교육 시스템 붕괴, 재정 위기, 지방 소멸 등 어두운 미래는 끝이 없었다.

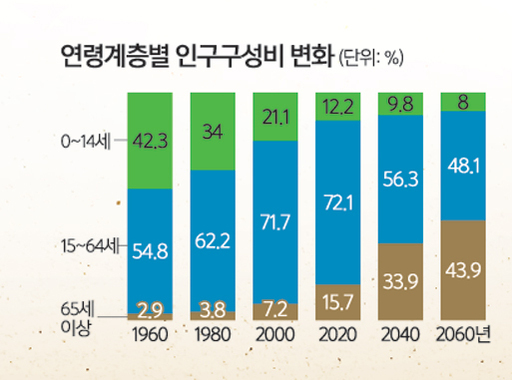

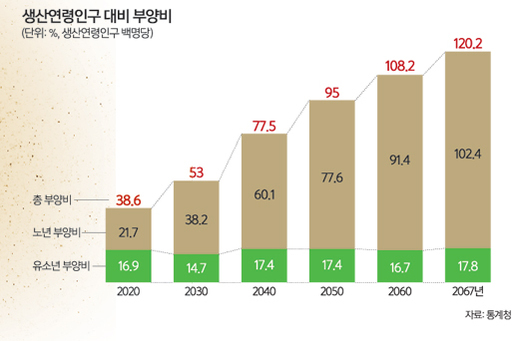

일하는 인구의 감소와 노인 인구 증가는 경제 활력 저하와 직결된다. 생산 감소보다 더 심각한 문제는 소비 위축이다. 통계청에 따르면 만 15∼64세 생산연령인구는 2019년 3759만명에서 2067년에는 1784만명까지 내려앉는다. 생산연령인구 100명당 얼마나 많은 노인을 부양하는지 보면 이 수치가 더 와 닿는다. 2020년 21.7%인 노년 부양비는 2050년 77.6%로 치솟고 2067년에는 102.4%까지 폭등한다. 2067년에는 노인 인구가 생산연령인구의 부양 능력을 넘어서는 셈이다.

연금·건보 고갈은 이미 수차례 경고음이 나왔다. 지난해 9월 국회예산정책처는 현재 추세대로 갈 경우 국민연금 고갈 시점을 2054년으로 예상했다. 적립금은 2039년 1430조9000억원으로 최고치를 찍은 뒤 감소해 2054년이면 163조9000억원이 모자란 상태가 돼 완전히 바닥난다. 올해 국민연금을 내는 이들과 받는 이들은 각각 2204만명과 522만명이지만, 2050년에는 이 수치가 1495만명대 1601만명으로 역전된다.

건강보험도 다르지 않다. 지난해 10월 조세재정연구원에 따르면 2065년 건강보험 총지출은 754조원에 이를 것으로 추산됐다. 지난해의 약 11배에 달한다. 연구원은 또 현행대로 보험료율 8%를 유지할 경우 2060년 적자 전망치는 239조2000억원이 될 것으로 분석했다.

인구 감소와 고령화는 서울 집중을 더욱 부채질할 전망이다. 조영태 서울대 보건대학원 교수는 “지방 청년들이 서울로 오는 계기는 대학·일자리인데 대학 정원이 학생 수를 초과하면 더욱 서울 소재 대학으로 진학하려는 게 사람들의 욕망”이라며 “청년들이 서울로 몰릴수록 이들이 원하는 일자리는 부족해지고 경쟁이 치열하니 혼인·출산을 생각하기 힘든 악순환이 생길 것”이라고 내다봤다.

외국 인구 유입 확대는 근본 해결책이 되기 힘들 전망이다. 서용석 KAIST 문술미래전략대학원 교수는 “2045년 외국 인구가 10%를 넘어간다면 우리가 기존에 경험하지 못한 새로운 다문화·다인종 갈등을 경험할 것”이라며 “저개발국 비숙련 노동자의 이민이 대폭 증가할 경우 중산층 붕괴와 각종 사회갈등, 외국인 차별 현상이 나타날 수 있다”고 내다봤다. 이는 사회를 소수의 상위계층만 존재하는 피라미드 형태로 변화시킬 가능성이 있다고 서 교수는 분석했다.

설상가상으로 사회가 늙어갈수록 각종 갈등을 풀기는 어려워진다. 장덕진 서울대 사회학과 교수가 최근 경제협력개발기구(OECD) 회원국 등 40개국의 30년치 가치관 조사 등을 분석한 결과 고령화가 진행될수록 사회 전반의 관용은 적어졌다.

장 교수는 “경제성장은 민주주의 강화, 관용·시민의식 확대 등 긍정적 변화를 가져오는데 고령화는 이런 효과를 무효로 만드는 것으로 나타났다”며 “또 고령화가 진행될수록 정치적 올바름·사회적 연대에 대한 추구가 사라지면서 여성·노동·시민사회 운동을 유지하기 어려워지더라”고 설명했다.

게다가 이런 사회에서는 정부, 국회, 경찰, 언론, 기업 등 각종 ‘제도’에 대한 신뢰가 낮아진다. 국민은 정부를 못 믿는데, 복지 확대와 연금 개혁 등 정부 역할은 더욱 커지는 모순이 발생하는 것이다.

서 교수는 “인구는 비가역적인 성격이 강해서 출산율이 떨어지면 회복하기 어렵고, 출산율이 올라도 인구 증가에 기여하는 데는 100년 정도 걸린다”며 “인구 증가를 전제로 한 현재의 정치·경제·사회 시스템을 조정하는 과정은 매우 괴로울 것이나 이를 바꾸지 않으면 재앙이 닥칠 수 있다”고 경고했다.

송은아 기자 sea@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전업자녀](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509892.jpg

)

![[특파원리포트] 21세기 ‘흑선’ 함대에 마주선 한·일](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509858.jpg

)

![[박영준 칼럼] 美 국방전략 변화와 한·미 동맹 과제](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509810.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 과감한 결단이 얻어낸 ‘전장의 운’](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509814.jpg

)