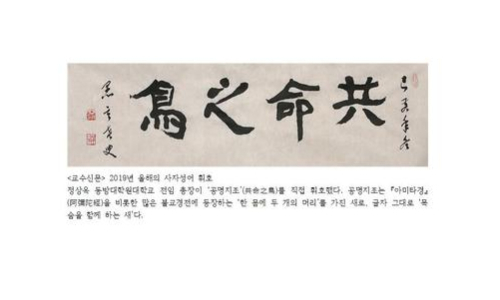

‘공명지조’(共命之鳥). 한 몸에 두 개의 머리를 가진 새다.

불경인 ‘불본행집경’과 ‘잡보잡경’에 나오는 이 새는 한 머리는 낮에 일어나고 다른 머리는 밤에 일어난다. 한 머리는 몸을 위해 항상 좋은 열매를 챙겨 먹었는데, 다른 머리는 이에 질투심을 가졌다. 이 다른 머리는 화가 난 나머지 어느 날 독이든 열매를 몰래 먹어버렸고, 결국 두 머리가 모두 죽게 되었다는 이야기가 전해진다.

교수들은 올 한 해 우리 사회를 표현하는 사자성어로 ‘공명지조’를 뽑았다. 분열된 한국 사회 현실을 잘 반영하고 있다고 본 것.

교수신문은 지난달 25일부터 이달 9일까지 ‘올해의 사자성어’를 놓고 교수 1046명을 대상으로 이메일과 온라인 설문조사를 한 결과 가장 많은 347명(33%·복수응답 허용)이 공명지조를 선택했다고 15일 밝혔다. 공명지조를 올해의 사자성어로 추천한 최재목 영남대 철학과 교수는 “한국의 현재 상황은 상징적으로 마치 공명조를 바라보는 것만 같다”며 “서로를 이기려고 하고자기만 살려고 하지만 어느 한쪽이 사라지면 죽게 되는 것을 모르는 한국 사회에 대해 안타까움이 들어 선정하게 됐다”고 설명했다.

공명지조에 이어 두 번째로 많은 300명(29%)의 선택을 받은 사자성어는 ‘어목혼주’(魚目混珠)였다.

물고기 눈(어목)이 진주와 섞였다는 뜻으로 가짜와 진짜가 마구뒤섞여 있어 분간하기 힘든 상황을 나타냈다.

이유선 서울대 교수(기초교육원)와 전호근 경희대 교수(후마니타스 칼리지)가 각각 추천한 ‘반근착절’(盤根錯節)과 ‘지난이행’(知難而行)은 사회개혁에 대한 염원을 담았다. 반근착절은 후한서(後漢書) 우후전(虞詡傳)에 나오는 고사성어로, 뿌리가 많이 내리고 마디가 이리저리 서로 얽혀 있다는 뜻이다. 이유선 교수는 “정부가 기존의 잘못된 제도와 관행을 개혁하고자 여러 노력을 했으나 성과는 미흡했다. 내년에는 그 뿌리를 일부라도 제거하길 국민들은 바랄 것”이라고 말했다. 전호근 교수는 “설사 성공을 기약하기 어렵더라도 개혁은 반드시 추진해야 할 과제이다. 현 정부가 성공과 실패는 하늘에 맡기고 중단 없는 개혁을 추진해달라”고 당부했다.

10개의 최종 후보 가운데 5위를 차지한 ‘독행기시’(獨行其是)도 눈길을 끌었다. 독행기시는 ‘다른 사람의 의견은 들을 생각도 하지 않고 오직 자기 자신이 옳다고 생각하는 대로 처사한다’는 비판의 의미를 담고 있다. 이를 추천한 박삼수 울산대 교수(중문학과)는 ‘군자는 곧고 바르지만, 자신이 믿는 바를 무조건 고집하지는 않는다’는 논어 위영공의 말을 인용하며 “특히 사회 지도층은 그 사고와 처사에 합리성과 융통성을 가미할 줄 알아야 한다. 하지만 올 한 해 우리나라는 독단과 아집에서 벗어나지 못한 모습이었다”고 지적했다.

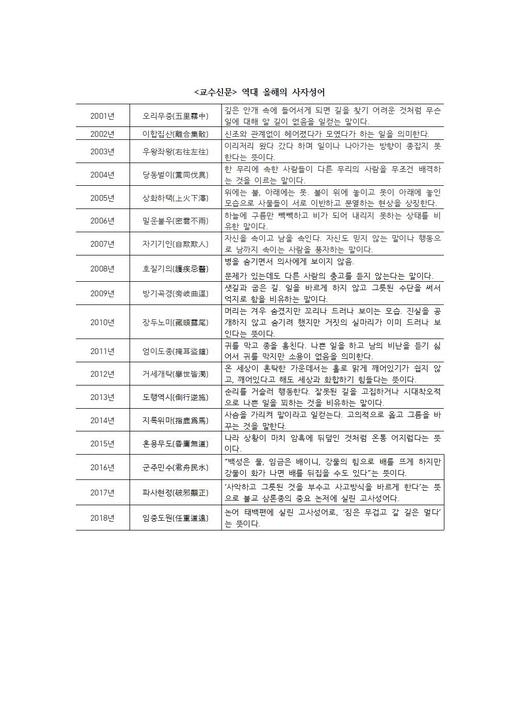

교수신문은 2001년부터 매년 교수 설문조사로 한 해를 상징하는 사자성어를 선정한다. 올해의 사자성어는 사자성어 후보 추천위원단이 낸 35개 가운데 최종 10개를 골라 전국 교수들에게 설문하는 방식으로 선정됐다.

세종=이천종 기자 skylee@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 탈모보다 급한 희귀질환 급여화](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508091.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘홈 그로운’ 선수 드래프트 허용해야](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508065.jpg

)

![[세계와우리] 줄어든 도발 뒤에 숨은 北의 전략](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508090.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 타자를 기억하는 방식](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508072.jpg

)