대중사회의 특징은 모든 사람이 경제적·사회적으로 똑같은 참여 기회를 갖는 것이다. 문화나 예술도 예외는 아니다. 일부 엘리트들이 문화를 독점하는 대신 대중사회에 걸맞은 대중문화라는 새로운 문화형식이 힘을 발휘한다. 1960년대 영국과 미국에서 팝아트가 등장한 것은 이런 배경에서였다. 그 후 팝아트에 의해 순수미술과 대중문화라는 구분이 무너졌고, 미술계에 새로운 활력이 일어났다.

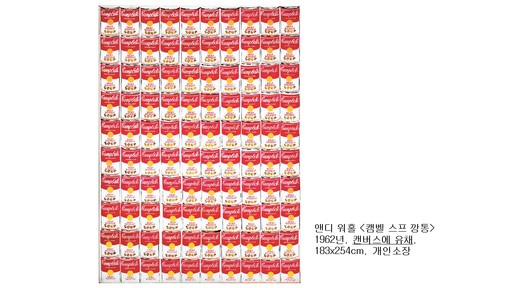

‘캠벨 수프 깡통’은 미국의 팝아트 작가 앤디 워홀이 당시 대중문화의 현장인 뉴욕에서 발표해서 관심을 끈 작품이다. 워홀이 주위에서 흔히 볼 수 있는 수프 깡통 포장지 디자인을 그대로 유화로 옮겨 그려서 자기 작품으로 만들었다. 이 작품을 본 사람들이 그것도 미술이냐는 비판을 쏟아냈다. 하지만 워홀은 개의치 않았고, 진부하고 평범한 것을 소재로 계속 사용했고, 순수미술 이면의 엘리트주의에 대한 도전장을 들이밀었다. 똑같은 상품, 똑같은 옷, 똑같은 음식 등이 반복되는 지루한 동일성에 둘러싸인 대량생산사회를 풍자한다는 의도도 있었다.

워홀은 새로운 미술의 방향도 제시했다. 미술에서 중요한 것은 ‘어떻게 보일 것인가’보다 ‘어떻게 볼 것인가’라는 점에서다. 새롭게 이미지를 창조해서 보게 하는 것을 넘어 기존의 이미지도 어떻게 보느냐에 따라 미술작품이 될 수 있다는 생각이다. 그때까지 순수미술에서 제외돼온 만화, 포스터, 상품광고 등의 대중문화도 어떻게 보느냐에 따라 미술작품이 될 수 있다는 것이다.

지난 6일과 7일 한국 대중문화의 아이콘으로 자리 잡은 방탄소년단(BTS)의 오사카 공연이 성황리에 끝났다. 가뜩이나 일본과의 관계가 심각한 지금이라 그 소식이 더욱 의미 있게 다가온다. 이틀간 10만명이 넘는 팬이 모여 떼창을 부르면서 일본 하늘에 K팝의 흔들리지 않는 흔적을 남겼다 한다. 대중문화가 정치와 경제의 벽을 허물고 사람을 감동시켰고, 워홀이 1960년대 미술계에 불러일으킨 변화 못지않은 쾌거를 이뤘다.

박일호 이화여대 교수·미학

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 히트플레이션](http://img.segye.com/content/image/2025/07/13/128/20250713509484.jpg

)

![[특파원리포트] 中 소프트파워가 심상찮다](http://img.segye.com/content/image/2025/07/13/128/20250713509453.jpg

)

![[특별기고] 더 큰 승리를 위한 시련](http://img.segye.com/content/image/2025/07/13/128/20250713509432.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 청춘의 모습](http://img.segye.com/content/image/2025/07/13/128/20250713509419.jpg

)