◆아레나, 버닝썬, 옥타곤, 강남 클럽 삼국지

작가 최나욱이 신간 ‘클럽 아레나(출판 에이도스)’를 통해 기록한 아레나는 ‘외모’와 ‘재화’라는 한국 사회 세속적 가치가 극대화된 장소였다. 유흥 공간은 사회적 금기가 적나라하게 나타나는 공간이고, 클럽 아레나는 이를 극대화한 장소로 꼽힌다. 사회적으로 금기시하지만 많은 사람들이 욕구하는 것을 살펴보면 은연중 오늘날 한국 사회에 팽배해있는 사실을 파악할 수 있을 것이란 이유로 최씨는 아레나에 대한 정밀한 기록을 남겼다. 최씨는 “유흥공간은 수많은 사람들이 오갔던 곳인 만큼, 이곳을 찾은 사람들을 일방적으로 재단하지 않기 위해 특히 노력했다. 남녀갈등, 갑을 문제 등 제대로 된 공론화보다 편 가르기에 그치고 마는 사회적 문제를 이야기하고자 다양한 신분의 사람들의 입장과 관점을 최대한 반영했다”고 말했다. 아레나의 특징을 구체적으로 묘사하는 동시에 SNS, 패션, 부동산 등 클럽 문화와 연계되는 사회 전반적인 내용을 계속 언급하는 것도 그 때문이라는 설명이다.

강남 밤문화를 석권한 아레나 성공의 비결은 ‘애프터클럽의 대중화’. 유흥가에선 영업시간에 따른 클럽 구분이 이뤄지는데, 저녁 무렵 문 열어 식사 마친 사람들이 술 마시고 노는 곳을 ‘라운지 클럽’, 밤 10∼12시에 오픈하는 곳을 ‘정클럽’으로 구분한다. 애프터클럽은 앞선 클럽이 문닫을 즈음에야 본격적인 영업을 시작하는 곳을 뜻한다. 아레나의 경우 밤 12시부터 문은 열되 피크타임은 새벽 3∼4시쯤 시작됐다. 게다가 빛이 차단된 아레나 지하가 가장 뜨거웠던 건 새벽 5∼6시였으며 다음날 정오쯤에야 영업이 끝났다고 한다.

이 같은 영업은 아레나 주변 유흥업소나 사설도박장 종사자 등 밤을 잊은 유흥인구를 겨냥한 전략이었다. 2014년 6월 영업을 시작한 아레나의 이 같은 전략은 ‘대박’을 터트렸다. 소수의 돈 잘 쓰거나 예쁜 사람이 모여 특유의 일탈 분위기와 ‘수질’을 만들면서 이들을 선망하는 이들이 모이는 식으로 애프터클럽 문화가 대중화됐다.

특히 아레나의 특수성은 단지 특정 유흥 인구만 찾는 곳이 아니라, 이를 기반으로 많은 사람들이 여기에 참여하고 관심을 가졌다는 사실에도 주목해야한다. 버닝썬은 이처럼 아레나가 광범위한 성공을 거두자 2017년 문을 연 후발주자. 아레나를 모방하면서 승리 등 유명 연예인을 앞세워 아레나와 경쟁을 벌였다. 아레나의 독점적 위상 때문에 “이러나 저러나 아레나”식의 식상하다는 표현까지 나왔던 상황에서 상당수 단골이 버닝썬으로 빠져나가자 아레나는 주 영업시간을 더 뒤로 늦추는 방어진을 쳤다.

아레나 대 버닝썬 경쟁은 둘 다 문 닫는 ‘버닝썬 게이트’로 끝났다. 철저하게 무한욕망을 추구하다 붕괴한 아레나, 버닝썬과 비견되는 강남 클럽은 옥타곤이다. 2011년 개장한 이래 클럽의 양지화를 목표로 고급화를 추구했다. 상대적으로 쾌적한 공간에서 좋은 음식을 팔며, 때론 유명 클래식 연주자를 초청하는 등 클럽의 문화적 속성을 강조하며 서울의 대표적 관광명소화를 추구했다.

그럼에도 클럽 역사에선 선배격인 홍대와 이태원 클럽들이 ‘밤문화’를 하나의 문화로 양지화하려는 노력을 끊임없이 해온 반면, 강남 클럽은 그런 노력 없이 ‘겉모습을 기준삼고, 돈 많으면 대접해 준다’는 속물근성에 투철했으며 그 정점에 있던 게 아레나로 평가된다.

◆“나는 ‘아무나’와 다르다”

아레나가 가장 성공한 클럽이 됐던 것은 “나는 ‘아무나’와는 다르다”는 인정욕구를 가장 성공적으로 자극했기 때문이다. 이는 아레나 입구에서부터 시작된다. 건장한 체구의 ‘가드’가 “클럽이 가득찼습니다”, “저희와 스타일이 맞지 않으세요”라며 긴 줄을 선 입장 희망자를 솎아내면서 시작된다. 입장을 허락받으면 ‘옳은 외모’, ‘입밴(출입+BAN·출입금지)’을 당하면 ‘틀린 외모’가 된다.

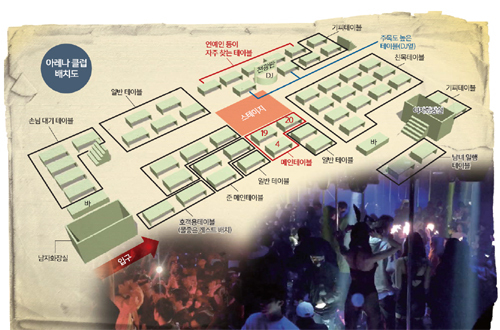

지하 1층 힙합존과 지하 2층 일렉트로닉뮤직존으로 나뉘는 아레나 내부 역시 부를 과시하고 타인의 관심을 끌고 싶다는 욕구가 지배하는 공간이다. 종래 클럽에선 무대와 멀찌감치 대중의 시선이 차단된 공간에 놓여 있던 테이블은 무대 전면으로 옮겨졌다. 한층 면적이 560㎡(170여평)에 불과한 좁은 공간은 스탠딩 게스트로 북적이면서 비싼 돈을 내야 차지할 수 있는 테이블 가치를 더욱 높였다.

아레나는 여기에 테이블 경매제를 도입, 이윤을 극대화하면서 과시욕도 자극하는 묘수를 냈다. 최대 400명에 달하는 MD가 끌어온 손님 중 더 높은 주문가격을 제시한 손님에게만 원하는 테이블을 배정했다. 경매 단위는 액수가 아니라 술 1병을 뜻하는 ‘보트를’. 테이블당 평균 경매가는 4보틀인데 주종에 따라 다르지만 환산금액은 통상 150만원 안팎이다. 단, 주말 최고 인기자리 등을 놓고 1000만원 이상 고액 경매가 이뤄지면 실제 금액 단위로 테이블 예약이 이뤄졌다고 한다.

경매가 이뤄지는 시간은 밤 10시, 각 MD가 접수한 주문을 취합해 매일 ‘조판’이 이뤄지는데 여기서 자리잡기에 성공한 MD는 테이블 판매액의 15%를 가져가게 된다. 다른 한편으로 아레나는 ‘수량’이 부족한 목요일, 일요일 등에는 MD가 평소 관리하는 여성 등을 무료로 초청, 수량을 채우면서 수질을 끌어올렸다.

◆전광판과 불꽃

강남 최고의 클럽이었지만 아레나의 음악이나 조명은 평범했다. 음악·조명 모두 특별한 고저·기복 없이 개장 내내 장내 흥분을 최고치로 끌어올리는 데만 주력했다. 과거 나이트클럽에 있었던 ‘블루스 타임’ 같은 시간은 존재하지 않았다. 서 있기도 벅찬 아레나에서 춤은 제대로 된 몸짓이라기보다 옆 사람을 툭하면 껴안거나 끌어당기고 발을 구르며 뛰어다니는 일종의 퍼포먼스였다고 한다. 아레나에서 유행한 패션은 로고 플레이. 어두컴컴한 조명 아래에서 머리부터 발끝까지 정장 등으로 힘주어 잘 차려입는 건 촌스러운 복장이었다. 이보단 대충 입은 척하면서도 재력을 과시할 수 있는 편한 복장에 ‘구찌’, ‘발렌시아가’ 등 명품 로고가 큼직하게 박힌 옷차림이 아레나를 지배하는 패션 코드였다.

남다른 과시욕의 경쟁 무대였던 아레나의 특별한 도구는 전광판과 불꽃. DJ박스 위에 설치된 LED 전광판은 고액주문이 들어올 때면 주문액수와 함께 주문자 이니셜 등 특별한 메시지를 내보내며 시선을 주목시켰다. 누가 5000만원어치 술을 주문하면, 또 다른 누군가는 6000만원어치, 7000만원어치 술을 주문하며 전광판을 통해 재력을 과시하는 일이 벌어졌다. 전광판을 처음 도입한 건 버닝썬이었는데 매상 끌어올리기에 큰 효과를 발휘하자 아레나가 벤치마킹했다.

불꽃은 이 같은 과시적 소비의 또 다른 소도구였다. 주문받은 술을 서빙할 때 술병에 25초 정도 발화하는 불꽃을 부착, 잠깐의 스포트라이트를 주문자에게 비춘 것이다. 일부 고객은 수십병을 주문하는 식으로 전광판에 자신의 메시지를 띄우며 ‘아르망디 불꽃열차’ 등으로 장내 시선을 집중시키는 것을 즐겼다.

이 같은 아레나에 팽배했던 엇나간 과시욕은 갑질로 이어졌다. 고액 경매 등으로 테이블을 잡고 값비싼 술을 시키는 것으로 재력을 과시한 일부 남성 고객들은 “돈을 냈으니 마음대로 해도 된다”는 식으로 여성 고객을 무턱대고 건드리고 만지는 일이 빈번했다. 장내에도 배치된 가드가 지나치다 싶으면 주의를 주곤 했으나 사건·사고가 빈발했으며 이를 처리하는 과정에서 클럽과 경찰의 유착 가능성은 커졌고 결국 아레나 종말로 이어졌다.

<클럽 아레나(최나욱·에이도스) 참조>

박성준 기자 alex@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 호류지](http://img.segye.com/content/image/2026/01/14/128/20260114518582.jpg

)

![[세계타워] 견제와 균형이라는 이름의 공백](http://img.segye.com/content/image/2025/11/19/128/20251119518380.jpg

)

![[세계포럼] 국방비 펑크와 무인기 ‘호들갑’](http://img.segye.com/content/image/2025/09/10/128/20250910520139.jpg

)

![[오철호의플랫폼정부] 누가 사회를 지배하는가](http://img.segye.com/content/image/2026/01/14/128/20260114518515.jpg

)