◆전쟁과 통제의 시기

중일전쟁이 발발하면서 조선은 일본 제국의 군사 작전에 필요한 인원과 물자를 보급, 지원하는 병참(兵站) 기지의 역할을 맡게 됐다. 일본의 식민지로서는 처음으로 조선에서 지원병 모집(1938년)이 이루어진 것도, 전쟁에 필요한 인적 자원을 확보하기 위해서였다. 그런데 조선인이 일본인과 더불어 일본 군인이 되어 일본을 위해 싸우려면, 다시 말해 조선인이 자신의 총구를 일본인이 아니라 중국인 등 일본의 적을 향해 겨누려면, 스스로 황국(皇國)의 신민(臣民)이라는 생각을 굳게 지녀야만 했다. 또 집안의 대를 잇거나 가족을 부양해야 하는 젊은 남성들을 죽음의 전쟁터로 떠나보내는 가족, 친지들의 (비)자발적 동의 역시 필요했다. 조선총독부가 내선일체(內鮮一體) 프로젝트를 추진하면서 영화 산업을 통제하기로 한 것은 이런 이유에서였다. 다른 매체보다 월등한 대중적 인기를 구가하고 있던 영화야말로 가장 효과적으로 전쟁의 정당성을 설파하고 거기에 걸맞은 주체들을 만들어 낼 수 있다고 믿었던 것이다.

1940년의 ‘조선영화령’(令)은 바로 전 해에 일본에서 공포된 ‘일본영화법’을 준거로 하여 식민지의 특수 사정을 반영해 만든 것이다. 영화의 제작업과 배급업에 대한 허가제, 영화인 등록제, 제작 신고제, 외국영화 배급과 흥행 제한, 사전 검열, 국책영화 의무 상영, 제작과 상영에 대한 포괄적 제한 등, 식민 권력이 조선의 영화산업 전반을 강력하게 통제하는 장치였다. 이 법령의 제1조는 “국민문화의 진전에 이바지하기 위해 영화의 질적 향상을 촉진하고 영화사업의 건전한 발달을 도모”한다는 목표를 내세우고 있는데, 영화가 예술이나 상품이라기보다는 국가의 문화라는 관념을 보여준다. 사실 2차 세계대전 시기 영화를 이렇게 국가주의의 관점에서 도구화했던 것은 비단 일본만이 아니라 독일, 이탈리아, 미국 등에서도 일어났던 일이다. 2차 대전은 명실공히 매체 전쟁, 그중에서도 영화와 라디오의 전쟁이었기 때문이다. 식민지로서는 특이하게도 토착적인 영화산업이 지속됐던 조선에서 영화는 국가 전쟁 동원의 가장 효율적인 매체로 지목됐던 셈이다.

◆조선영화령 전후의 지형

1942년 조선에서는 모든 민간 영화사들이 사라지고 조선영화제작주식회사라는 단 하나의 영화 제작사만 남게 된다. 이 회사는 영화의 기획과 시나리오 집필 단계에서부터 조선총독부의 통제를 받았고, 1943년부터 ‘젊은 자태’(若き姿), ‘조선해협’, ‘망루의 결사대’(望樓の決死隊) 등 전쟁 프로파간다 영화를 발표하게 된다. 이 시기 영화들은 2004년부터 한국영상자료원이 중국과 러시아 등 해외에서 수집해 DVD 등을 통해 일반에 공개됐다.

그런데 조선영화령이 공포되고 민간 영화사들이 사라지게 되는 1940년대 초반의 상황에 대해 조선의 영화인들이 어떻게 대응했는가 하는 점은 매우 중요하다. 이 시기 영화들이 발굴, 수집되기 전까지는, 그리고 거기에 대한 연구들이 활발해지기 전까지는, 옛날 영화사(史)에 기록된 두 가지의 대응 방식만 알려져 왔다. 즉 전쟁기 영화 통제가 심해지자 거기에 투항해 소위 친일영화를 만들거나 아니면 영화계를 떠나 은둔 생활을 한 사람들의 이야기 말이다. 그래서 이 시기 영화역사는 아무런 말할 거리가 없는 ‘암흑기’로 간주돼 왔다. 하지만 일본이 전쟁 모드에 진입한 것은 1931년 만주사변부터였고 조선에서 본격적인 영화산업 통제를 시작한 것은 1934년부터였기 때문에, 조선영화령 공포로 영화인들이 갑자기 폭압에 맞닥뜨려 투항하거나 신음했던 것은 아니다. 그 출발부터 식민지 정부의 검열 등 규제 속에서 성장했던 조선 영화계는 오히려 그 영화 통제를 활용하거나 약한 고리를 찾는 등 꽤 고군분투하며 내성을 쌓아가고 있었다. 소위 친일과 은둔의 양극단에 속하지 않는 이 제3의 영역을 ‘협상’이라 이름 붙여도 좋을 것이다.

◆영화 ‘집 없는 천사’의 전략

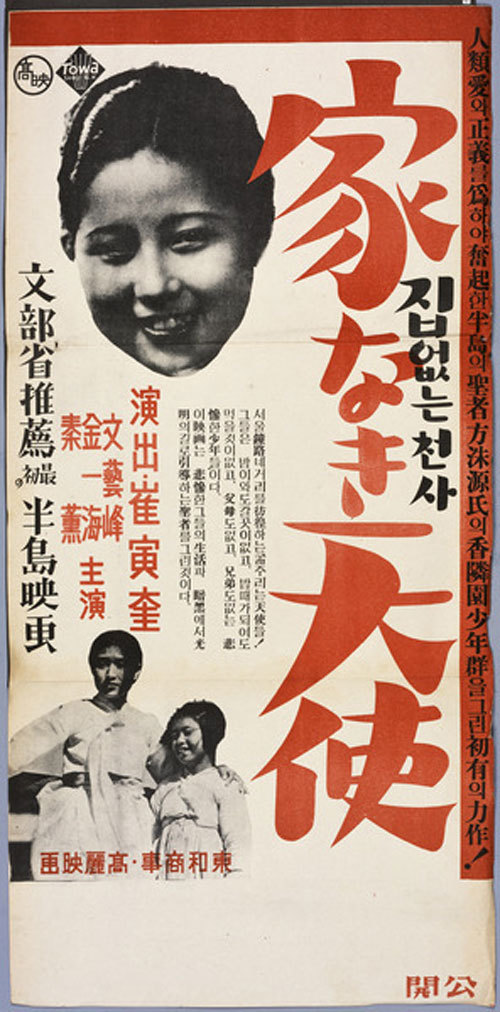

2004년 중국 전영자료관에서 발굴된 ‘집 없는 천사’(1941년·최인규 감독)는 이런 ‘협상’의 시도와 좌절을 보여주는 흥미로운 사례다. 일본과 만주 등을 배급시장으로 고려해 야심차게 활동하던 고려영화협회가 제작한 영화로서 사실상 민간 영화사가 만든 마지막 작품들에 속한다. 이런 수출(이출)을 염두에 두고 제작된 과거 영화들이 ‘나그네’(1937년·이규환 감독)나 ‘한강’(1938년·방한준 감독)처럼 향토색(조선 컬러)을 내세우는 전략을 취했던 데 비해, ‘집 없는 천사’는 당시 유행하던 장르영화의 틀을 빌리면서 내선일체 이데올로기를 삽입하는 전략을 취했다. 방수원 목사의 부랑아 수용시설인 향린원(香隣園) 관련 실화를 영화화한 이 작품은 소비에트의 ‘인생 안내’(1931년), 미국의 ‘데드 엔드’(1937년), 일본의 ‘미카에리의 탑’(みかへりの塔·1941년) 등 당시 인기 있던 ‘소년영화’ 장르에 기대어 마케팅되었다. 여기에 방탕과 탐욕에 젖어있는 부랑아들이 각성해 황국신민으로 거듭나기를 맹세한다는 결말을 덧붙임으로써, 일본 제국의 시장을 효과적으로 공략하려고 했다. 시나리오를 일본인 니시키 모토사다(西龜元井)에게 맡긴 것도 이를 염두에 두어서였다. 고려영화협회의 수완가 이창용이 밝힌 바, 이 영화는 “거리의 부랑아를 소재로 이들을 잘 교육하면 훌륭한 사람이 되어 국기를 향해 경례하고 충량스러운 일본 국민이 되어가는 상태를 내지(일본)에 보여”주려는 것이었다. 즉 전쟁기 식민지의 민간 영화회사가 제국의 인프라를 통해 수익을 창출하려고 할 때 마련할 수 있는 전략의 정점을 보여준다고 할 수 있다.

이 전략은 한때 대성공을 거둔 것처럼 보였다. 조선영화로서는 최초로 일본 문부성의 추천을 받아 일본 개봉을 하게 됐기 때문이다. 하지만 어떤 이유에서인지 문부성은 갑자기 추천을 취소했고, 영화는 재검열을 거쳐 일부가 삭제된 개정판으로 결국 도쿄에서 개봉되지만 완전히 실패하고 만다. 추천 취소의 구체적인 이유와 재검열된 내용이 무엇인지는 알려지지 않았다. 조선의 영화회사와 일본의 배급회사(도와상사) 모두 성공을 예상했던 ‘집 없는 천사’가 이렇게 갑작스럽게 좌초되고 만 것은, 제국과 식민지 사이에 얼마나 복잡하고 예측불가능한 요소들이 개재되는가를 말해준다. 혹자는 내선일체 관점에서 보았을 때 이 영화가 조선어 대사로 이루어진 점이 불편했을 거라고 말하고, 혹자는 조선을 통치한 지 30여년이 지났는데도 조선 거리에 부랑아들이 보인다는 점이 식민 지배의 모순을 드러냈기 때문이라 진단했다. 조선 부랑아들을 계몽하는 주체가 일본인이 아니라 조선인이어서 문제가 됐다는 추측도 있다. 최근에는 재검열 때 방수원 목사의 기독교 관련 내용이 대폭 삭제됐다는 연구도 나왔다.

◆하지만, 종로 거리

이 영화가 발굴돼 2005년 처음으로 일반에 공개됐을 때, 식민지의 하층 소년들에 대한 리얼한 묘사와 내선일체 이데올로기의 결합이 억지스러워 위화감을 느끼는 사람이 많았다. 하지만 일장기 아래 줄맞춰 서서 한목소리로 ‘황국신민서사’(皇國臣民誓詞)를 외치는 소년들의 모습이 경직되고 무미건조한 것과 대조적으로, 범죄와 탐욕이 넘치는 종로 거리가 매혹적으로 그려지는 것은 분명 흥미롭다. 비가 와서 계몽과 노동이 잠시 멈춰진 순간, 피아노 소리가 센치하게 깔릴 때, 종로를 그리워하며 “이 나이에도 그런 거리가 퍽 좋은가봐”라고 말하는 소년 용팔의 반짝이는 눈빛은 이 영화에서 가장 진솔한 이미지가 아닌가.

백문임 연세대 국어국문학과 교수

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 위기 가구 놓치는 복지망](http://img.segye.com/content/image/2025/07/16/128/20250716518220.jpg

)

![[세계타워] ‘누리호 공백’ 시름 깊은 우주기업](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508500108.jpg

)

![[세계포럼] 스토킹 범죄 피해 줄이려면](http://img.segye.com/content/image/2025/05/07/128/20250507521441.jpg

)

![[열린마당] 노인 디지털 교육 확대·내실화 필요](http://img.segye.com/content/image/2025/07/16/128/20250716518072.jpg

)