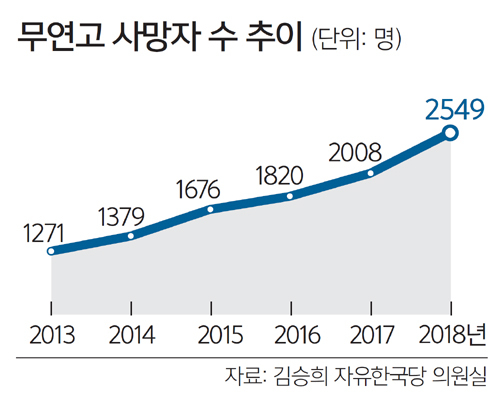

가족도 없이 쓸쓸히 화장된 무연고 사망이 지난해 2500명을 넘어섰다. 최근 5년간 2배 이상 늘어난 것이다. 빈곤과 맞물린 가족해체 시대의 ‘민낯’이다.

21일 보건복지부가 김승희 자유한국당 의원실에 제출한 무연고 사망자 현황에 따르면 지난해 2549명이 무연고 사망으로 처리됐다. 하루 7명꼴로 무연고 사망자가 발생한 셈이다.

무연고 사망자란 연고자가 없는 사망자, 연고자를 알 수 없는 사망자, 연고자가 있으나 시신 인수를 거부·기피하는 경우를 말한다. 무연고 사망자는 매년 증가하고 있다. 2014년 1379명에서 2015년 1676명, 2016년 1820명으로 늘었고, 2017년 2000명을 돌파한 데 이어 지난 한 해 500명 이상 더 증가한 것이다. 증가율도 2014년 21.5%에서 2015년과 2016년 각각 8.5%, 2017년 10.3%로 주춤했다가 지난해 27.5%로 급등했다.

연령별 무연고 사망자는 70세 이상 838명, 60~69세 701명으로 60세 이상이 60%였다. 그러나 한창 일할 나이인 40~59세 무연고 사망자도 766명이나 됐고, 40세 미만도 87명이 있었다. 성별로는 남성(1836명)이 여성(556명)보다 더 많았다.

무연고 사망자 증가는 가족 및 지역사회와의 단절, 빈곤 문제와 맞닿아 있다. 연고를 알 수 없는 사망자가 발견되면 경찰과 지방자치단체가 나서 시신을 인도할 가족을 찾는다. 못 찾으면 화장한다.

최근에는 가족을 찾아도 시신 인도를 거부해 무연고사 처리되는 일이 많아지고 있다고 한다. 무연고 사망자 장례를 돕는 시민단체 ‘나눔과나눔’의 부용구 장례지원실장은 “시신을 인도하려면 연고자를 찾기까지 병원 안치실 보관비, 병원에서 사망하면 그동안의 치료비, 시신 인도 후 장례비가 필요하다”며 “가족들도 사정이 어려워 이를 감당할 수 없는 경우가 많다”고 전했다.

송인주 서울시복지재단 연구위원은 “1인 가구 증가 등으로 연령을 불문하고 사회적으로 고립된 사람이 늘어날 가능성이 커지고 있다”며 “무연고사, 고독사 등을 ‘사회적 위험’으로 인식하고 관심을 가져야 한다”고 말했다.

이진경 기자 ljin@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 건보공단 특별사법경찰](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515942.jpg

)

![[박창억칼럼] 역사가 권력에 물들면](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515944.jpg

)

![[기자가만난세상] 또다시 금 모으기](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515925.jpg

)

![[기고] 자동차도 해킹 표적, 정부 차원 보안 강화 시급](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515915.jpg

)