4일 법조계에 따르면 대검찰청 형사부(부장 구본선 검사장)는 최근 60쪽 분량의 ‘직권남용죄 해설서’를 만들어 전국 각 검찰청에 배포했다. 특히 ‘국정농단 사건’ 이후 직권남용죄 성립 여부가 뜨거운 쟁점이 되자 구성요건과 주요 사례를 일목요연하게 정리해 수사에 활용토록 했다.

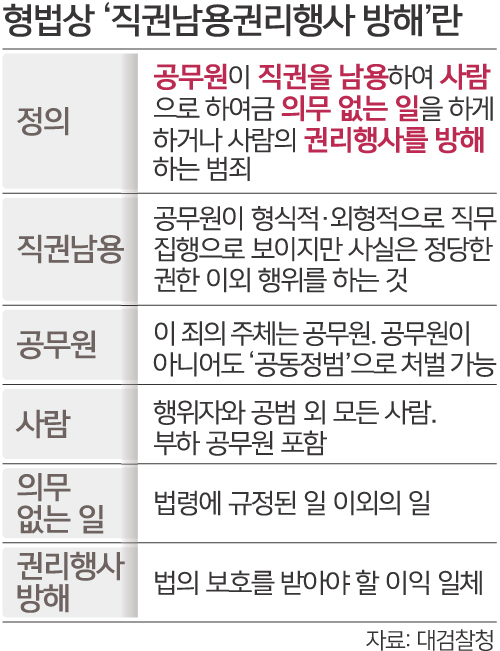

직권남용죄는 공무원이 직권을 남용해 다른 사람이 의무 없는 일을 하게 하거나, 그 사람의 정당한 권리행사를 방해할 때 물을 수 있다. 공무원이 아닌 공범한테도 적용이 가능하다.

검찰이 직권남용 혐의로 기소하더라도 법원에서 유죄 판결을 받아내기는 쉽지 않다. 혐의를 입증하는 데 어려움이 많다. 지난달 25일 국회 법제사법위원회의 대검찰청 국정감사에서 문무일 검찰총장이 “(수사 검사 시절) 직권남용 혐의로 기소한 사건 절반가량을 법원이 무죄로 판단했다”고 고백했을 정도다.

얼마 전 110억원대 뇌물 등 혐의로 1심에서 징역 15년을 선고받은 이명박 전 대통령도 직권남용 혐의만큼은 피했다. 자동차 부품회사 다스의 미국 현지 소송과 자신의 절세 방안 마련을 관계 공무원에게 챙겨보라고 지시한 행위는 ‘개인의 일’이지 ‘대통령의 직무’로 보기 어렵다고 법원이 판단해서다.

쟁점은 ‘직무’와 ‘직권’의 해석 범위다. 검찰이 펴낸 해설서는 ‘주석형법’을 근거로 법령에 따른 직무보다 직권을 훨씬 넓은 개념으로 소개한다. 즉 공식적 직무권한을 넘어선 업무지시도 직권남용으로 처벌할 수 있다는 것이 검찰 측 해석이다.

직권남용죄 적용 기준과 해석에 대한 법률 전문가들 의견도 다양하다. 부장검사 출신의 A변호사는 “과거 독재정권이 군대의 총칼로 권력을 유지했다면 지금은 검찰을 활용해 직권남용죄를 정적 숙청 도구로 쓴다”며 “법 자체가 명확하면 좋겠지만 당장 고치기 어렵다면 법원이 견제하는 수밖에 없다”고 지적했다. 반면 임지봉 서강대 법학전문대학원 교수는 “법원이 직권의 범위를 너무 좁게 해석해 범죄로 판단하지 않으면 법 자체가 형해화할 수 있다”며 “법령을 재검토해 직권남용 적용 범위를 확장해야 하고, 직권남용 미수범 조항도 만들 필요가 있다”고 강조했다.

법원이 기존 판례에 따라 일관성 있는 판결을 내려야 한다는 의견도 있다. 법무법인 윈앤윈 장윤미 변호사는 “기존 판례를 보면 법원이 직권의 범위를 폭넓게 인정해 왔다”며 “법 개정보다는 기존 흐름을 유지하는 판결을 해야 한다”고 말했다.

배민영 기자 goodpoint@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 위기 가구 놓치는 복지망](http://img.segye.com/content/image/2025/07/16/128/20250716518220.jpg

)

![[세계타워] ‘누리호 공백’ 시름 깊은 우주기업](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508500108.jpg

)

![[세계포럼] 스토킹 범죄 피해 줄이려면](http://img.segye.com/content/image/2025/05/07/128/20250507521441.jpg

)

![[열린마당] 노인 디지털 교육 확대·내실화 필요](http://img.segye.com/content/image/2025/07/16/128/20250716518072.jpg

)