|

| 조선시대 호구단자는 특정 호구에 살았던 식솔들의 명단이다. 사진은 민초들의 삶을 그려낸 단원 김홍도의 ‘우물가’. 국립중앙박물관 제공 |

이와 비슷한 감정을 느낄 수 있는 기록이 있다. 바로 호적문서의 하나인 호구단자이다. 식솔들의 명단을 호주가 작성하여 자기가 사는 고을의 관아에 올린 문서인데, 3년에 한 차례씩 호구조사를 실시하는 과정에서 작성되었다. 이 단자들을 고을마다 모아서 만든 것이 호적대장이다. 정부는 호적대장을 근거로 하여 세금도 매기고 군역은 물론 각종 잡역에 동원할 인력자원을 확보했다. 이 문서가 오늘날까지 전하게 된 것은 호적대장을 만든 뒤에 관에서 호주에게 이것을 돌려주었기 때문이다.

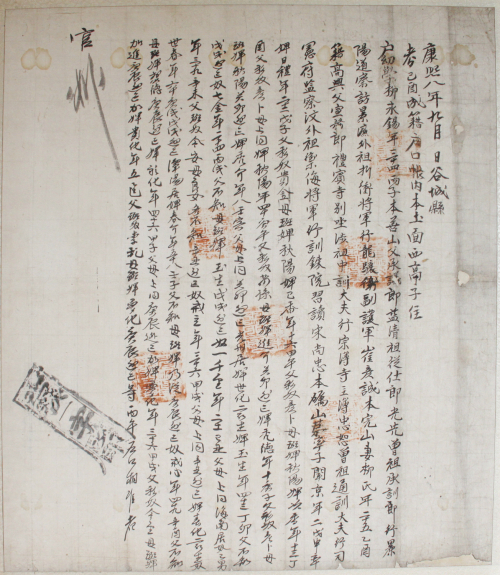

|

| 1669년(현종 10) 전남 곡성현에서 호주 유영석(34)에게 발급한 준호구. 준호구는 오늘날의 주민등록등본에 해당한다. 한국학중앙연구원 제공 |

19세기에 전라도 부안현 입하면 우반동리에 김용관이라는 사람이 있었다. 그는 나이 열네 살이 되어서야 아버지 김기정의 호구단자에 동거인으로 등장하고 있다. 조선시대에는 질병이나 전염병 또는 흉년으로 인하여 유아사망률이 높았던 탓에 어린 자식을 호적에 올리기를 꺼렸다. 일단 호적에 이름을 올리면 나중에 군역은 물론 각종 조세와 잡역의 대상으로 잡히기 때문이다. 세금과 군역을 부과하여야 할 책무를 지닌 지방 수령의 입장에서도 호수와 인구수가 늘어날수록 부담이 작지 않았다. 심지어는 호적에 기재된 인구수가 실재의 50퍼센트 정도에 불과하다는 주장이 학계의 일각에서 제기된 것도 바로 이 때문이다.

아버지의 호구단자에서 김용관은 김증열로 나오는데, 그 뒤 김창남으로 개명하였고, 김용관으로 이름을 다시 바꾼 것은 서른두 살 때였다. 어떤 연유에서인지 조선시대의 호적문서에서는 이처럼 개명한 사례를 자주 찾아볼 수 있는데, 족보에서는 결코 확인할 수 없는 사실이다. 그 뒤 아버지 김기정이 죽고 김용관은 김창남이라는 이름으로 바뀌어 비로소 호주로 나온다. 그의 나이 스물한 살 때의 일이다. 당시 그는 네 살 연상의 여자와 이미 혼인한 뒤였다. 김용관의 호구단자로 전하는 것은 모두 13건으로 1811년부터 1855년까지 작성되었다. 그는 함께 어머니를 봉양하며 살았던 첫 아내와 사별한 뒤에 재혼하였지만 그 아내와도 사별하는 등 처복은 없었으나 혼인한 네 명의 아들에 며느리들까지 모두 거느리고 한 울타리에서 살았다. 65살 때 작성된 호구단자를 끝으로 더 이상 그의 호구단자는 찾아볼 수 없다. 나이로 미루어 아마 저 세상으로 떠난 것으로 보인다. 그 역시 끝내 죽음을 피할 수 없었다. 살아 있는 자의 숙명이다. 이때에 와서야 김용관의 아들 김순봉이 49세의 늦은 나이로 죽은 아버지를 대신하여 비로소 호주로 등장한다. 한 세대가 끝나고 새로운 세대가 시작된 것이다.

호적문서에는 호구단자만 있는 것이 아니다. 오늘날의 주민등록등본에 해당하는 준호구가 있는데, 문서의 형식만 다를 뿐 호구단자와 같은 내용의 것이다. 그리고 호적표는 1896년의 갑오경장으로 호구조사 규칙과 세칙이 새로 제정되면서 호주가 작성하여 관에 올린 문서로, 규격화된 용지에 직업, 동거친속, 현존인구, 자가(自家) 소유 형태 등의 항목을 인쇄해 놓고 해당 사항을 기재하도록 되어 있어서 과거의 호적과 다르다는 뜻으로 흔히 신호적으로 불린다.

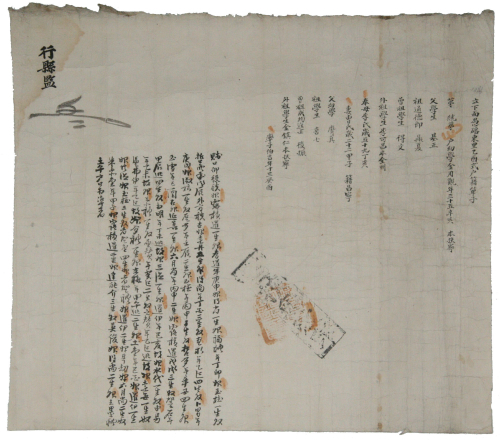

|

| 1825년(순조 25) 전북 부안현에 살았던 호주 김용관(35)의 호구단자. 김용관은 아내 창녕조씨(22)와 함께 어머니 이씨(59)를 봉양하면서 어린 아들 백길(13)을 키우고 있었다. 그는 29명이나 되는 많은 노비를 거느리고 있었다. 한국학중앙연구원 제공 |

이 문서에서는 모두 29명에 이르는 노비들이 기재되어 있는데, 명단의 맨 앞에는 집안에서 부리는 3명의 노비들이 기재되어 있고, 이어서 외방에서 거주하는 26명의 노비들 이름이 나온다. 이 노비명단에서 특기할 만한 것은 도망노비들이다. 김용관 소유의 노비 중에서 4명은 도망을 갔지만 이 명단에 실려 있다. 또 죽은 노비의 경우에는 죽었다는 뜻의 ‘고(故)’자를 달면서까지 호적에 빠뜨리지 않고 그 이름을 넣고 있다. 심지어 115세의 도망노를 기재한 호적도 있다. 노비는 도망을 가든 이미 죽었든 상관없이 내 것이라는 뜻이다. 노비에 대한 양반들의 지독한 소유욕을 말해준다.

|

| 류호석 호남권한국학자료센터 전임연구원. |

호남권한국학자료센터에는 조선시대 호남지역에 살았던 갖가지 유형의 호구에 관한 내용이 ‘인구정보’라는 이름으로 소개되어 있다. 조선시대의 정사(正史)에서는 결코 찾아볼 수 없는 선조들의 생생한 삶의 현장을 볼 수 있다. 마치 애니메이션 ‘몬스터주식회사’의 마법의 문처럼 신세계로 들어가는 출입구와도 같다. 우리가 사는 시간과 공간의 굴레를 떠나 조선의 어느 시대, 어느 봄날, 갑돌이가 살고 있는 동네로 달려가 그곳에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 생생하게 펼쳐진다. 살아 숨 쉬는 기록의 힘이다.

류호석 호남권한국학자료센터 전임연구원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 휴대폰 개통 안면인증](http://img.segye.com/content/image/2025/12/24/128/20251224514544.jpg

)

![[세계포럼] 금융지주 ‘깜깜이’ 연임 해소하려면](http://img.segye.com/content/image/2025/12/24/128/20251224514519.jpg

)

![[세계타워] 속도 전쟁의 시대, 한국만 시계를 본다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/24/128/20251224514427.jpg

)

![[한국에살며] ‘지도원’ 없이 살아가는 중국인 유학생들](http://img.segye.com/content/image/2025/12/24/128/20251224514493.jpg

)