심기철(33·가명)씨는 지난 4월 스스로 삶을 마감하려했다. 누군가에게 그랬던 것처럼 그에게도 삶의 무게는 너무나 버겁게 느껴졌다. 그래서 인터넷을 통해 수단을 알아봤다고 한다. 긴 시간을 들여 고심 끝에 그가 선택한 것은 농약이나 수면제같은 약물도, 번개탄 같은 것들도 아니었다. 사회관계망서비스(SNS), ‘트위터’였다. 트위터에 ‘#동반자살’을 태그해 글을 올리자 금세 “수면제와 차가 있다”, “확고하시냐”며 네댓명이 접촉해 왔다.

“사연은 다 제각각이예요. 몇십억 사기를 당한 사람도 있고, 주식하다가 돈 날린 사람도 있고…사랑하는 사람과의 이별 때문인 경우도 있고. 죽기 위해 오랫동안 ‘공부’를 했다는 사람이 많았어요.”

왜 트위터였을까. 그의 답은 이랬다.

“충동적으로 실행에 옮기는 사람은 10명 중 1∼2명정도 될거예요. 대부분 계획을 치밀하게 세워요. 가장 무서운 게 실패여서 그렇죠. 혼자는 실패 가능성도 높고 무서우니까요. 또 마지막에 바뀌거나 흔들리는 마음도 잡을 수 있을 거란 생각?… 트위터는 장난이 아니라 ‘진짜’인 사람들이 많거든요. 딱히 걸리거나 하지도 않구요. 왜 단속을 안 하는지는 모르겠지만…”

◆전문가들 “SNS, 트위터가 가장 문제”

“왜 단속을 않느냐”는 건 심씨만의 얘기가 아니다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)가 극단적인 선택을 부추기는 온상이 된 지 오래라고 지적한다. 특히 트위터는 동반자살 모집글이 많을 때는 하루에도 수십건 씩 올라오는 등 문제가 심각하지만, ‘외국 기업’이란 이유로 수사기관에서도 속수무책이다.

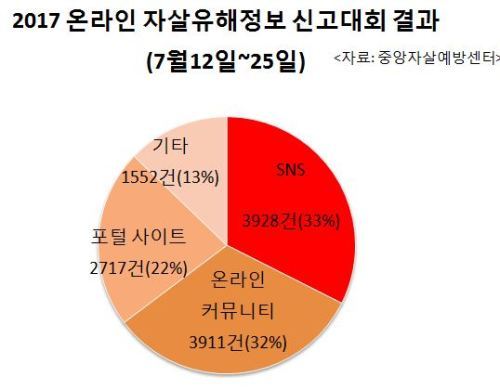

11일 중앙자살예방센터에 따르면 SNS, 특히 트위터가 온라인 상 자살유해정보 확산의 ‘숙주’ 역할을 하고 있는 것으로 나타났다. 지난 7월 중앙자살예방센터가 경찰청 등과 함께 개최한 ‘2017년 인터넷 자살유해정보 신고대회’에서 2주 동안 총 1만2108건의 자살유해정보가 발견됐는데, 이중 3577건(29.5%)이 트위터에 올라온 것이었다.

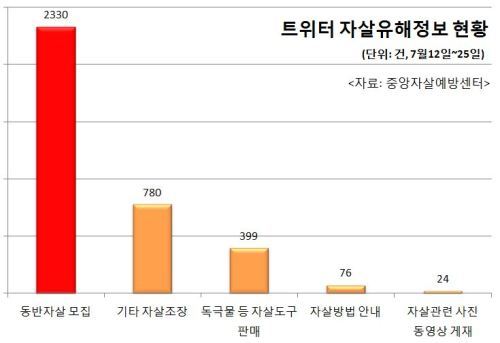

트위터를 제외한 페이스북 등 SNS에 올라온 자살유해정보가 351건(2.8%)에 불과하고, 사용자 수가 많은 네이버나 다음 등 포털사이트 전체를 합친 것이 2717건(22.4%)임을 감안하면 압도적으로 많은 수치다. 특히 ‘자살동반자 모집’은 전체 2413건 중 96.5%(2330건)가 트위터를 통해 이뤄졌다. 이밖에도 트위터에는 자살조장(780건), 독극물 등 자살도구 판매(399건), 자살방법 안내(76건) 등 유해정보가 넘쳤다.

많은 전문가들이 콕 찝어 트위터를 문제삼는 건 이러한 이유에서다.

이달만 해도 트위터에는 1주일 남짓 사이 동반자살자를 구하는 글이 30건가량 올라왔다. 물론 단순 장난이거나 다른 범죄를 목적으로 한 글도 있지만, 구체적인 실행으로 이어지는 경우가 많다는 게 전문가들의 말이다. 한 민간상담센터 관계자는 “신고를 받거나 모니터링 과정에서 드러난 자살 관련 트윗 글 중에는 정말 급박해 보이는 경우가 적지 않다”면서도 “연락처 없이 쪽지로 연락을 주고받는 경우에는 딱히 손 쓸 방법이 없다”라고 말했다.

◆“국내 사이트는 그나마 낫지만…”

온라인을 통한 자살문제가 심각해지면서 경찰은 지난 2015년부터 네이버와 카카오 등이 가입한 한국인터넷자율정책기구와 ‘자살예방 및 생명존중을 위한 업무협약(MOU)’을 맺고 관련 정보를 제공받고 있다.

동반자살자 모집 등 위험해보이는 게시글이 온라인에 올라왔을 때 기본적인 대응은 다음과 같다.

①자살예방단체 등에서 모니터링 후 경찰에 신고→②경찰청 사이버안전국, 한국인터넷자율정책기구(KISO)에 협조 요청→③한국인터넷자율정책기구에서 해당 글이 올라온 회원사에 게시자 개인정보 등 요청→④회원사에서 사안의 심각성 등 검토 후 개인정보 전달→⑤개인정보를 재전달받은 경찰이 글 게시자의 주거지 수색 등 현장 출동

물론 애초 게시글에 연락처 등 정보가 기재돼 있으면 조치가 한결 쉽지만, 그렇지 않은 경우가 대부분이어서 위와 같은 복잡한 과정을 거치는 것이다. 개인정보 제공의 경우 논란의 여지가 많은 사안이지만 국내 기업들은 자살과 같은 중대한 문제에 한해 제한적으로 수사기관에 정보를 제공하고 있는 것으로 알려졌다.

한국인터넷자율정책기구에 따르면 자살예방 관련 구호활동은 2015년 64건(71건 접수)에서 지난해 143건(168건 접수)로 크게 늘었다. 올해는 6월까지 43건 접수해 반려 없이 모두 구호완료됐다. 많은 수치는 아니지만 반려 없이 실제 구호로 이어지는 경우가 많아지는 등 궤도에 오르고 있다는 평가다.

하지만 자살유해정보의 가장 핵심인 트위터는 이같은 감시망에서 ‘완전히’ 벗어나 있다.

외국 기업인 트위터는 한국인터넷자율정책기구에 속해 있지 않은 데다, 중앙에서 유해정보를 선제적으로 차단하는 페이스북과 달리 가입자들의 개인정보와 표현의 자유 등을 우선시하는 탓에 글 삭제 조건도 까다롭다. 더구나 글 삭제 권한이 각 개인에게 있어 동반자살자 모집 등 글이 올라온 경우에도 해당 게시자에게 삭제를 ‘부탁’해야만 지울 수 있는 구조다.

말 그대로 ‘속수무책’인 셈이다. 트위터코리아 측에서도 동반자살 등 문제를 인지하고 있지만 미국 본사 정책 때문에 실시간 모니터링을 하거나 ‘동반자살’같은 특정 단어를 금지어로 설정하는 등의 조치를 취할 수 없는 상황인 것으로 전해졌다.

한국인터넷자율정책기구 한 관계자는 “국내 기업들은 우리나라 자살문제의 심각성에 대한 공감대가 있기 때문에 (개인정보 제공 등) 일정 부분 협조가 되고 있는 것”이라면서도 “트위터 등 외국 기업들은 ‘글로벌 스탠더드’나 내부 지침을 우선시하고 있어 협조 요청에 어려움이 많다”라고 설명했다.

◆“정부, 수수방관말고 대책 마련해야”

자살예방 활동의 핵심이 되어야 할 경찰도 난감한 표정이 역력하다. 현행법상 단순히 동반자살 모집글을 올린 것만으론 단속과 처벌이 어려워 신고를 접수하더라도 적극 나서기 어렵기 때문이다.

형법에 자살방조 규제조항이 있지만, 흉기나 독극물 판매, 자살 사이트 운영 등이 아니라면 자살과 직접 연결되는 증거 확보가 쉽지 않은 것으로 전해졌다. 이에 불법 정보 유통을 금지한 정보통신망이용법에 ‘자살’과 관련한 조항을 넣자는 등의 대안이 제시되기도 하지만 국회에서 법을 개정해야 하는 사안이다.

일선 경찰 관계자는 “물론 법개정은 신중하게 접근해야할 문제”라면서도 “자살률이 극단적으로 높은 우리나라의 특성상 적어도 자살 문제에 한해서 개인정보요청을 위한 법적 근거마련 등 제도적 개선이 필요하지 않나 싶다. 현 시스템에선 답답한 부분이 적지 않다”고 말했다.

한국자살예방협회 한 관계자는 “SNS를 통한 동반자살 문제는 하루이틀 거론된 게 아니지만 별다른 대책 없이 시간만 흘러가고 있는 상황”이라며 “일선 현장에서 오랫동안 지적해 온 문제인 만큼 정부에서 자살예방과 관련해 온라인, 특히 SNS와 관련한 대책 마련을 서둘러야 할 것”이라고 강조했다.

이창수 기자 winterock@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 골든 돔](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521519303.jpg

)

![[세계포럼] 대통령과 ‘인간 방탄복’](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521518590.jpg

)

![[세계타워] 무책임한 감세공약이 부적절한 이유](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521518400.jpg

)

![[오철호의플랫폼정부] 데이터가 정책의 합리성을 담보할까](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521518357.jpg

)