“학문도, 예술도, 문학도 상처 앞에서는 겸손해야 한다. 상처는 주인이다. 우리가 공손하게 떠받들어야 하는 주인이다. 따라서 학문과 예술과 문학은, 아니 그것만이 아니라 정치와 법을 포함한 모든 것은, 자신이 그 상처를 대변하거나 재현할 수 있다며 교만해지는 순간, 자신의 본분을 잊게 된다.”

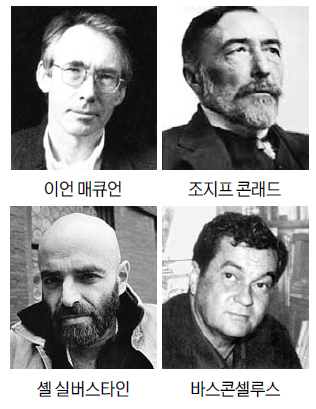

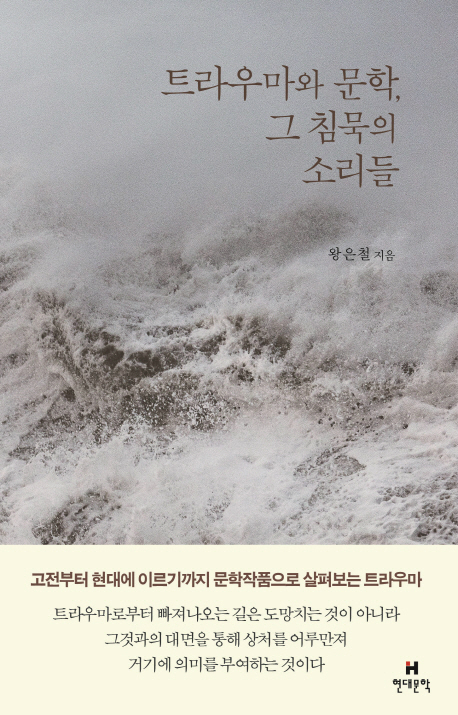

왕 교수는 기본적으로 ‘상처’ 앞에서 우리 모두는 겸손해야 한다고 강조한다. 이 전제 아래 잘 알려진 서구 텍스트에 감춰진 트라우마를 드러낸다. 그가 첫머리에 제시하는 텍스트는 국내 독자들에게 잘 알려진 미국 작가 셸 실버스타인의 ‘아낌없이 주는 나무’다. 그는 이 작품이 어린이가 읽는 동화의 범주에 넣기에는 곤란한 ‘불온한’ 책이라고 본다. 나무와 친구인 소년이 있고, 소년은 자라서 나무에게 돈이 필요하다고 하니 자신의 열매를 내주고, 더 자라서 결혼하기 위해 집이 필요하다고 하자 가지를 베어가라 하고, 더 나이가 들어 슬퍼서 멀리 떠나고 싶다고 하자 자신의 몸통을 베어 배를 만들라고 하고, 늙어 쉬고 싶다고 하자 나무는 그루터기에 앉으라고 한다. 흔히 헌신에 대해 말하는 아름다운 동화로 알려져 있지만 왕 교수는 나무의 트라우마로 시선을 돌린다.

그는 “우리가 나무의 상처와 침묵에 주목하는 순간, 아낌없이 주는 나무는 아름다운 동화가 아니라 우리가 다른 존재, 다른 사람의 트라우마를 대하는 방식에 대한 서글픈 우화가 된다”고 말한다. 같은 맥락에서 국내에 동화처럼 소개된 브라질 작가 바스콘셀루스의 ‘나의 라임오렌지나무’도 끔찍한 폭력을 담은 슬픈 작품으로 분석한다. 아버지와 누나에게 어린 ‘제제’가 수없이 맞고 자란 트라우마가 이 텍스트에는 자욱한데 정작 영미권에서는 냉담한 데 비해 유독 한국에서 열광적으로 익히는 현상을 그는 지적한다. 아이들을 내다버리고, 끓는 물에 익혀서 먹으려 하고, 계모를 죽이는 ‘헨젤과 그레텔’도 동화로 포장된 끔찍한 트라우마의 용광로임을 보여준다.

왕 교수는 “고통 앞에 중립은 없다”고 했던 프란체스코 교황의 말을 인용하며 “타자의 상처와 고통은 중립이 아니라 편파의 대상”이라고 쓴다. 공감의 편파, 환대의 편파, 같이 느끼고 같이 울어주는 편파, 이웃이 되어주는 편파를 그는 호소한다. 이 책에는 이 밖에도 그리스 비극들을 비롯해 오에 겐자부로, 바오 닌, 알베르 카뮈, 귄터 그라스 등의 텍스트를 분석한 ‘상처’들로 자욱하다.

조용호 문학전문기자 jhoy@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 건보공단 특별사법경찰](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515942.jpg

)

![[박창억칼럼] 역사가 권력에 물들면](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515944.jpg

)

![[기자가만난세상] 또다시 금 모으기](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515925.jpg

)

![[기고] 자동차도 해킹 표적, 정부 차원 보안 강화 시급](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515915.jpg

)