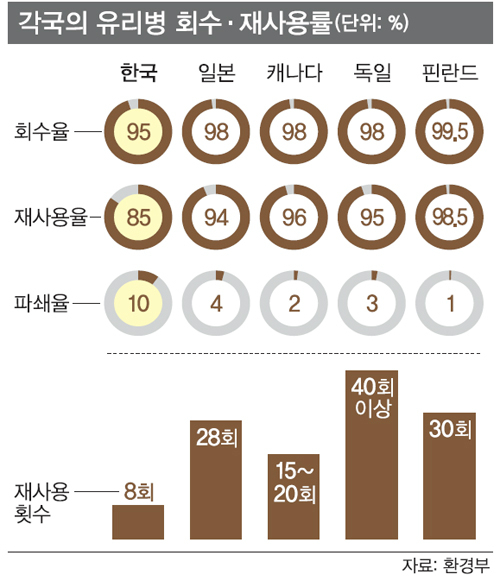

유일하게 재사용이 가능한 포장 용기가 바로 유리병이다. 유리병은 금속캔, 종이팩, 페트병, 플라스틱(PVC) 등 다양한 포장재 중 유일하게 열 번이고 스무 번이고 씻어서 다시 쓸 수 있다. 환경에 부담을 가장 적게 주는 방법이다. 하지만 우리나라의 유리병 재사용률은 85%로, 95% 안팎의 재사용률을 보이는 유럽이나 일본, 캐나다에 훨씬 뒤진다. 그마저도 빈병 재사용 대상인 소주, 맥주병만 놓고 봤을 때 그렇고, 콜라병 같은 전체 유리병을 포함하면 재사용률은 훨씬 더 떨어진다. 환경부가 1994년 이후 고정불변이었던 빈병 반환 보증금을 올해부터 소주병 100원(기존 40원), 맥주병 130원(50원)으로 올린 데는 이런 배경이 있다. 환경은 실천이다. 세계일보는 2017년 환경 연중기획 ‘지구의 미래’의 첫 번째 주인공으로, 일상에서 간단하게 실천하는 환경보호의 중요성을 보여줄 수 있는 유리병을 골랐다. 유리병의 시각으로 재구성한 ‘유리병의 일생’을 들어보자.

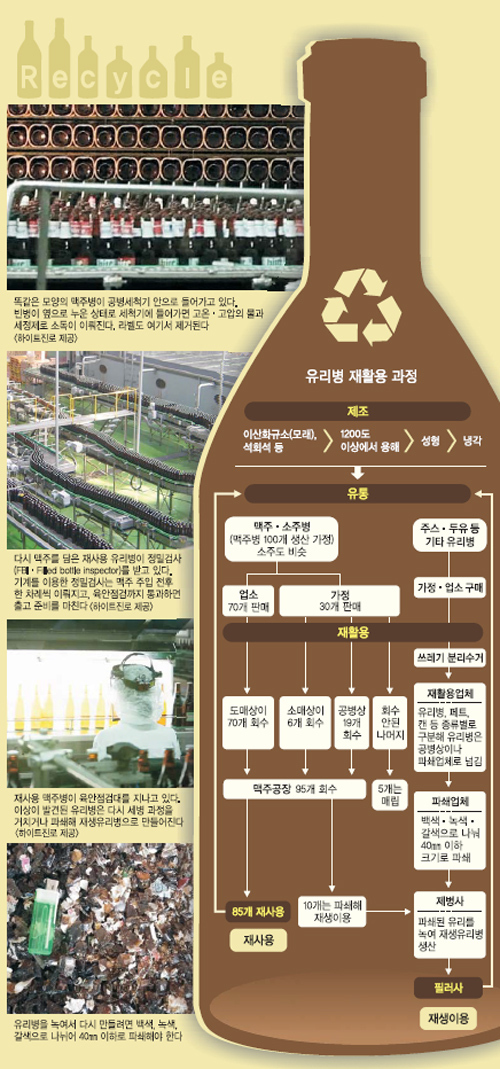

나의 고향은 저 바닷가 모래벌판이다. 사람들은 모래에서 이산화규소를 뽑아내 용광로에서 1200도로 펄펄 끓여 나를 만들었다.

내 특징을 한 단어로 정리하자면 ‘불사(不死)’. 나는 죽지 않는다. 한 번 세상에 나오면 씻어 쓰든(재사용) 녹여서 다시 만들든(재생이용) 무한에 가깝게 다시 살아난다. 단 이런 ‘영생’을 누리려면 생산자↔도·소매상↔소비자, 혹은 생산자→소비자→공병수집업체→제병사→생산자→ … 로 이어지는 유통망 안에 꼭 붙어 있어야 한다. 우리나라 유리병 100개 중 70개는 이런 식으로 재활용(재사용+재생이용)된다.

정부는 나 같은 포장재의 재활용률을 높이려고 ‘생산자책임재활용제도’(EPR)를 만들었다. 제품 생산·판매뿐 아니라 소비·폐기·포장재 재활용까지 생산자가 의무를 지게 하는 것이다. 올해 유리병의 재활용률은 76.3%로, 유리병을 사용하는 생산자는 전체 제품 중 이만큼을 재활용병으로 만들어야 한다.

나를 재사용하든 재생이용하든 다루는 사람 마음이지만, 환경을 생각한다면 재사용하는 게 좋다.

나를 가장 열심히 씻어 쓰는 곳은 소주·맥주공장이다. 지난달 24일 강원도 홍천의 하이트진로 공장. 축구장을 방불케 하는 넓은 공장의 절반이 유리병 재사용을 위한 공간이다. 누군가 먹고 버린 빈 맥주병을 술도매상이나 공병상이 모아 맥주제조사로 보내면 이곳에 모여 먼저 공병선별기를 거친다. 병 모양을 인식해 타사병과 해당 생산라인에 맞지 않는 병을 골라내는 기계다. 공병선별기를 지나면 세병기를 만나는데 바로 여기서 35분 동안 고온(80도)·고압의 물과 살균액(가성소다)을 맞으며 깨끗한 새 병이 된다. 이 공장에서만 하루 600만병 이상 이런 과정으로 생산된다.

이렇게 병을 재사용하려면 병을 회수하는 물류체계와 거대한 기계설비를 갖춰야 한다. 한국순환자원유통지원센터의 조문기 팀장은 “세병기만 50억원 정도”라며 “유리병 재사용 기업은 막대한 투자비용과 엄격한 생산관리 등의 부담을 안고 있는 것”이라고 말한다.

이런 부담에도 주류업체가 병을 재사용하는 것은 환경보호 의식이 남달리 투철해서라기보다는 ‘남는 장사’이기 때문이다. 소주병을 기준으로 새 병의 매입단가는 143원, 재사용 병은 이보다 80원가량 저렴하다. 소주 한 병의 제조원가가 476원인 점에 비춰보면 무시할 수 없는 차이다. 주류업체 관계자는 “주류업체끼리 재사용이 가능한 경쟁사의 사용된 병을 해당업체에 넘기지 않는 경우가 있는데 이는 (경쟁사가) 새 병을 사게 해서 비용부담을 가중시키려는 의도”라고 설명한다.

물론 재사용은 환경에도 좋다. 권영식 수원과학대 교수(환경산업)는 소주병 97%는 재사용, 3%는 새로 만들어낸다고 가정하고 환경에 미치는 영향을 계산했다. 그 결과 지구온난화에 대한 기여도는 신병제조공정이 약 67%를 차지했고, 나머지 약 33%는 재사용을 위한 소주병 세척 및 약품사용(수산화나트륨 등) 등이 차지했다. 병을 씻어 재사용할 때보다 신병을 만들어낼 때 지구온난화에 미치는 영향이 훨씬 더 크다는 뜻이다. 환경부도 현재 85%인 유리병 재사용률을 선진국 수준인 95%까지 올리면 온실가스 배출량 20만t(소나무 3300만 그루의 연간 흡수량), 에너지소비량 26억MJ(연간 1만5000명 전력 소비량)가 줄어들 것으로 본다. 여러모로 재사용은 나에게 가장 행복한 삶이다.

◆나를 묻지 말아요

하지만 소매점에서 팔려나간 소주·맥주병은 분리수거돼 공병상을 거치다보니 흠집이 생기거나 깨지는 경우가 많다. 이런 병들은 일반 유리병과 함께 ‘백색-갈색-녹색’으로 나뉘어 컬릿(cullet)이라고 하는 부스러기로 파쇄된다. 컬릿은 다시 용광로를 거쳐 새 병이 되는데 재사용만큼은 아니지만 완전히 새 원료로 유리병을 만들 때보다 녹이는 온도도 낮고 자원소비량도 적어 환경 부담이 조금은 덜하다.

문제는 재사용도 재생이용도 안 되는 친구들이다. 지난달 25일 경기도 화성의 한 유리 파쇄업체에서 이런 친구를 무더기로 만났다. 처음엔 거대한 모래언덕인가 싶었다. 자세히 보니 컬릿 상태의 백색 유리조각이었다. 백색 컬릿이 제병사에 납품이 안 돼 쌓여 있는 것이라고 공장 대표가 말했다. “1∼2년 전부터 제병사에서 유리병 대신 판유리(창문, 책상유리 등)로 유리병을 만들기 시작했어요. 유리병은 병 안에 찌꺼기도 있고, 라벨이랑 뚜껑을 완전히 분리하기 어려워 이물질이 많은데 판유리는 깨끗하잖아요. 원가도 판유리가 조금 저렴하고요.”

대표는 “매달 전국에 이렇게 쌓이는 양이 3000t은 될 것”이라며 “지금 여기에 있는 것만 해도 1500t 정도”라고 한숨 쉬었다.

백색 유리병 컬릿은 다시 병을 만드는 게 아니면 딱히 쓸데가 없다. 바닥재나 매립쓰레기를 덮는 용도로 쓸 수는 있지만 더 저렴한 원료가 많아 굳이 백색 컬릿을 쓰지 않는다. 수출도 단가가 안 맞는다. 최후의 방법은 땅에 묻는 것이다. 아까도 말했지만 나는 불사의 특징을 갖고 있다. 땅 속에서도 마찬가지다. 내가 땅에 묻혀 다시 흙으로 분해되려면 100만년이 걸린다. 100만년이란 호모에렉투스가 진화에 진화를 거듭해 오늘날 인간이 되기까지 걸리는 시간이다. 한마디로 안 썩는다는 얘기다.

유리병을 깨끗이 씻어 라벨과 뚜껑을 분리해 버렸더라면 백색 컬릿이 이렇게까지 천덕꾸러기가 되지는 않았을 것이다. 유리병 속 이물질은 재사용과정에서도 문제다. 담뱃재나 기름이 묻은 소주·맥주병은 아예 재사용 공정에 발도 들일 수 없다.

나를 일반 종량제봉투에 버리는 건 더 가슴 아픈 일이다. 종량제봉투에 들어가면 재활용 기회도 가져보지 못한 채 그대로 땅에 묻혀 100만년 동안 웅크리고 있어야 한다. 내가 재사용될지, 재활용될지 아니면 매립될지는 결국 당신 손에 달렸다.

홍천·화성=윤지로 기자 kornyap@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전업자녀](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509892.jpg

)

![[특파원리포트] 21세기 ‘흑선’ 함대에 마주선 한·일](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509858.jpg

)

![[박영준 칼럼] 美 국방전략 변화와 한·미 동맹 과제](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509810.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 과감한 결단이 얻어낸 ‘전장의 운’](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509814.jpg

)