조선 중기 명종때 충신 권벌

문정왕후와 외척들의 국정농단 직언하는 상소로 유배길

그 후손들 집성촌 일궈 강직한 선대정신 이어

문정왕후와 외척들의 국정농단 직언하는 상소로 유배길

그 후손들 집성촌 일궈 강직한 선대정신 이어

|

| 충재 권벌 후손들이 살고 있는 집성촌 닭실마을 전경. 택리지를 쓴 이중환은 닭이 서로 사랑을 나누고 알을 품는 모습으로, ‘금계포란형’의 명당으로 닭실마을 지세를 평했다. 아담한 뒷동산 앞에 자리 잡은 이 마을 앞으로는 들판이 펼쳐져 있고 하천이 흐른다. |

“임금이 그 자리를 천하의 공기(公器)로 여긴다면 그의 용심은 넓게 두루 미쳐서 백성에게 은혜를 입힐 수 있지만, 만약 천하를 자기의 소유물로 여긴다면 사사로운 일만을 생각하고 또 욕심이 일어나게 되어 자신을 위하고 욕심을 채우는 일만 하게 됩니다. 말세의 임금들은 그가 있는 지위를 자신의 사물로 여긴 나머지 조금만 급박한 일이 있을 것 같으면 사람들을 모조리 죽여 없앴는데, 이는 모두 그 사심에서 나오는 것입니다.”

|

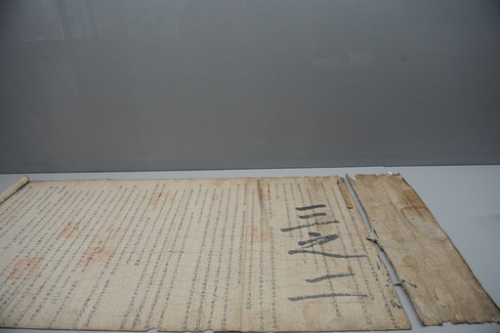

| 충재박물관에 전시된 충재 권벌 유품. |

이 시기는 사극 드라마의 주요 소재로 나오는 문정왕후가 집권을 하던 때다. 중종의 세 번째 왕비인 문정왕후는 이전 왕후의 아들인 인종이 즉위 8개월 만에 죽은 후 자신의 아들 명종이 왕위에 오르자 수렴청정해 권력을 행사했다. 이때 등장하는 인물이 문정왕후의 동생 윤원형과 그의 첩 정난정이다. 이들은 권력에 도치돼 부정부패를 일삼았고, 문정왕후 또한 그들을 눈감아주고, 부정부패에 일조한 것으로 알려져 있다.

이들이 권력을 잡으며 눈밖에 난 많은 선비들을 죽였는데, 바로 을사사화다.

을사사화 당시 인종을 옹호한 많은 선비들에 대한 처벌이 이뤄졌는데, 권벌은 이들을 처벌하지 말고 민심을 얻을 것을 수차례 요구하다 결국 평안도로 유배를 가 생을 마감한다. 그에 대해 율곡 이이는 ‘권벌은 사직을 지킨 신하이며, 그가 계를 올리며 쓴 말은 밝기가 해나 별과 같았다’고, 문익공 정광필은 ‘죽음의 어려움이 있더라도 가히 빼앗을 수 없는 절의를 지닌 인물’로 평했다.

권벌 후손들이 일가를 이뤄 사는 곳이 봉화 닭실마을이다. 봉화 시내에서 10여분 차로 달려 작은 철교 아래를 지나면 닭실마을이다. 택리지를 쓴 이중환은 닭이 서로 사랑을 나누고 알을 품는 모습으로, ‘금계포란형’의 명당으로 닭실마을 지세를 평했다. 아담한 뒷동산 앞에 자리 잡은 마을, 그 앞에 펼쳐진 들판, 들판을 휘둘러 흐르는 하천이 이루는 풍경은 풍수지리 문외한이 보더라도 좋은 자리에 마을이 조성돼 있다는 생각이 든다.

닭실마을은 ‘달실마을’로도 알려져 있다. ‘닭’ 발음이 잘 안 되는 경상도에서 닭을 ‘달’이라 했기에 두 개의 이름을 가졌다. 이 마을에선 충재박물관을 찾는 게 우선이다. 권벌과 관련된 유물을 모아 전시하고 있다. 시골 박물관이지만, 권벌과 관련된 보물만 5점이 있고, 480여점에 이르는 국가지정 문화재가 있다. 웬만한 지역박물관보다 가치 있는 유물이 많은 곳이다.

박물관엔 특이하게 제사상과 관련된 유물도 전시돼 있다. 권벌은 선조 때 그의 공을 높이 사 영의정으로 추존됐고, 불천위(不遷位)의 반열에 올랐다. 불천위란 통상 4대까지만 제사를 지내는 관례에서 벗어나 영원히 제사를 받들도록 나라에서 허락하는 것이다. 당시는 불천위가 가문의 영광이었던 시절이었다. 현재도 매년 제사를 지내는데 이 풍습으로 ‘닭실마을 한과’는 전국에서 유명세를 타고 있다.

|

| 권벌이 지은 정자 청암정을 받치고 있는 바위는 거북형상을 띠고 그 둘레에 작은 연못이 있다. 겨울엔 바위가 얼어 깨질 수 있기에 물을 빼놨다. 정자에는 매암 조식이 쓴 ‘청암정’ 현판과 미수 허목이 쓴 ‘청암수석’ 현판이 걸려 있다. |

박물관 옆엔 권벌이 지은 정자 청암정이 있다. 정자를 받치고 있는 바위는 거북형상을 띄고 그 둘레에 작은 연못이 있다. 겨울엔 바위가 얼어 깨질 수 있기에 물을 빼놨다. 그래도 거북이의 모습은 뚜렷하다. 정자에는 매암 조식이 쓴 ‘청암정’ 현판과 미수 허목이 쓴 ‘청암수석’ 현판이 걸려 있다.

|

| 의성 김씨 집성촌인 바래미마을은 독립운동과 관련해 훈장을 받은 유공자를 14명 배출했다. |

이 마을에서 차로 15분 정도 떨어진 바래미마을에 들어서면 가장 먼저 눈에 띄는 것이 태극기다. 의성 김씨 집성촌인 이 마을엔 독립운동과 관련해 훈장을 받은 유공자만 14명이나 된다. 대표적인 곳이 만회고택이다. 1919년 3·1운동 직후 만회고택에는 심산 김창숙 등 유림이 모여 파리 만국평화회의에 제출할 독립청원서를 작성했다. 이후 1925년 2차 유림단의 독립운동자금 모금을 논의한 곳도 이 집이다. 독립투사들이 주고받은 편지 500여통이 발견되기도 했다.

|

| 전 재산을 담보로 돈을 빌려 상해임시정부의 군자금으로 제공한 남호 김뢰식이 살던 남호구택. |

|

| 춘향전 이몽룡의 모델로 알려진 조선시대 청백리 성이성 종택. 사랑채 계서당 왼편 나무판자를 댄 곳이 당시 선비들이 쓴 간이화장실이다. |

봉화 가평리엔 창녕 성씨 집성촌도 있다. 선조 중 부용당 성안의, 계서 성이성 부자는 조선시대 청렴한 관리의 표상인 청백리로 뽑혔다. 조선시대 청백리가 200여명에 불과한 것을 감안하면 부자가 청백리로 선정된 것은 매우 드문 일이다. 특히 성이성은 ‘춘향전’ 이몽룡의 모델로 거론되는 인물이다. 부친 성안의가 남원부사를 지냈고, 성이성은 암행어사만 4번이나 등용됐다.

|

| 성이성 사당과 수령 500년이 넘은 소나무. |

봉화=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 차등 범칙금제](http://img.segye.com/content/image/2025/12/21/128/20251221508559.jpg

)

![[특파원리포트] 올해의 한자, 올해의 사자성어](http://img.segye.com/content/image/2025/12/21/128/20251221508563.jpg

)

![[이삼식칼럼] 쌍둥이 출생, 기쁨도 두 배 어려움도 두 배](http://img.segye.com/content/image/2025/12/21/128/20251221508536.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] ‘필리버스터’ 수난](http://img.segye.com/content/image/2025/12/21/128/20251221508546.jpg

)