우울증으로 병원에서 진료를 받는 환자 3명 중 1명은 65세 이상 노인인 것으로 나타났다.

노인 우울증 환자 수는 최근 5년간 연평균 6.4%씩 증가하고 있어, 초고령화 시대 진입을 앞두고 정신 질환 관리가 시급하다는 지적이다.

11일 건강보험심사평가원의 건강보험 및 의료급여 심사 결정 자료에 따르면 지난해 우울증 진료 인원은 68만명으로 4년 전인 2011년 60만2000명 비해 약 8만명(13.0%) 증가했다.

이 가운데 65세 이상 노인은 지난해 22만4000명으로 2011년 17만5000명보다 4만9000명(28.0%) 증가했다.

노인이 전체 우울증 진료 인원에서 차지하는 비중은 2011년 29.1%에서 지난해 33.0%로 높아졌다.

연평균 환자 증가율은 65세 이상 집단이 6.9%, 전체 집단이 3.1%로 2배 이상 차이를 보였다. 65세 미만 환자는 지난해 45만6000명으로 최근 5년간 증감을 반복하며 평균 45만명 수준을 유지했다.

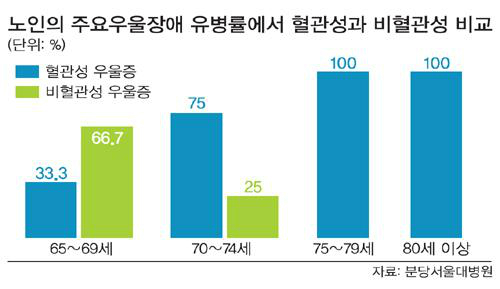

노인 가운데 우울증 진료를 가장 많은 받는 연령대는 70∼74세로 전체의 28.4%를 차지했으며, 그다음으로 △65∼69세 26.9% △75∼79세 24.6% △80∼84세 13.7% 순이었다.

총 진료비는 2011년 739억5000만원에서 지난해 915억6000만원으로 176억1000만원(23.8%) 증가, 연평균 증가율은 5.5%로 나타났다.

◆"우울증 약, 사람 바보로 만든다고?"

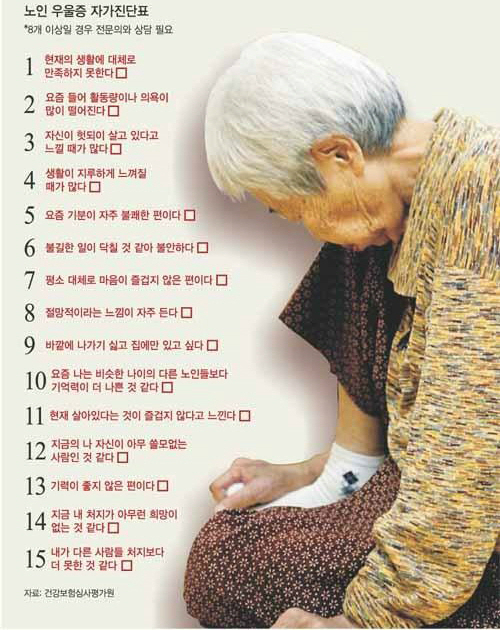

노인 우울증은 치매와 구별하기 쉽지 않아 엉뚱한 진료를 받는 경우도 생기는 것으로 알려졌다.

보통 치매는 지적 기능 결핍이 우울증보다 먼저 나타나지만, 노인성 우울증은 그 반대인 경우가 많다.

치매는 인지 기능이 감퇴한다는 사실을 부인하고 감추려 하지만, 우울증 환자는 기억 장애 등을 말로 호소하는 경우가 많고, 검사 시에도 과제를 열심히 해내려 하는 태도를 보인다.

노인 우울증은 치매와 달리 가족의 도움과 약물치료로 호전될 가능성이 크다. 우울증 약은 중독성이 있어서 평생 복용해야 한다거나 '사람을 바보로 만든다'는 잘못된 정보가 있는데, 항우울제는 중독성도 없고 일상생활이나 직업적 활동에 지장을 주지도 않는다.

우리나라는 정신 질환 자체에 대한 편견 때문에 우울증 환자들이 치료를 제대로 받기가 어려운 현실이라며 무엇보다 가족들이 치료를 잘 받을 수 있도록 환자에게 제대로 된 조언을 하는 게 중요하다고 전문가들은 지적한다.

◆"나이 들면 당연히 우울해진다?" 잘못된 인식 개선해야

노년기에 발생하는 우울증은 '나이가 들면 당연히 우울해질 수 있다'는 잘못된 인식으로 젊은 층보다 치료를 소홀히 하는 경향이 있다.

특히 고령화 시대를 맞아 지난해 국내 독거노인 수가 137만8000명에 이를 정도로 '외로운 노년기'를 보내는 사람들이 많아 더욱 관리가 필요하다.

배우자 또는 가깝게 지내던 사람과 사별에 직면할 가능성이 크고 자녀들과도 멀어질 수 있으며, 은퇴로 인해 사회활동 위축이 노년기 우울증을 가속할 수 있다는 분석이다.

또 노년기 우울증의 위험 요소 중 하나는 나이·변화된 환경이 아니라 '뇌'를 포함한 신체적 건강상태이다. 뇌 건강은 치매성 질환뿐 아니라 우울증 발생 여부에도 직접 영향을 주며, 다른 신체적 건강상태 역시 우울증 발생과 직·간접적으로 관계된다.

이런 신체적 건강상태가 흐트러지게 되면 내과·외과 등 의료기관을 자주 방문하면서 결국 노년기 우울증이 심화할 수 있다는 게 전문가들의 견해다.

노년기 우울증을 '가면 우울증'이나 '가면 치매'로 부르기도 한다. 가벼운 우울증인 경우 대인관계/인지행동 치료와 같은 '비약물 치료'로도 충분히 좋아질 수 있다.

우울증을 예방하기 위해서는 △운동 △건강한 식단 △여가활동 참여 △명상 등으로 평소 자기관리를 하는 것이 중요하다며 나이가 들었더라도 통상적으로 우울할 것이라는 편견을 버리고, 긍정적인 마음과 적극적인 활동을 유지하는 것이 바람직하다고 전문가들은 조언하고 있다.

김현주 기자 hjk@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 붉은말](http://img.segye.com/content/image/2026/01/01/128/20260101510825.jpg

)

![[기자가만난세상] 대통령의 의지, 주민의 의지](http://img.segye.com/content/image/2026/01/01/128/20260101510799.jpg

)

![[삶과문화] 새로운 1월을 가지러 왔어요](http://img.segye.com/content/image/2026/01/01/128/20260101510767.jpg

)

![2025년, K컬처의 분기점 [이지영의 K컬처 여행]](http://img.segye.com/content/image/2026/01/01/128/20260101510778.jpg

)