1인당 GDP 23년 새 4배

냉전시대 사회주의국가였으나 1989년 자유민주주의 체제로 전환한 슬로바키아와 헝가리의 사례는 남북통일을 준비하는 우리에게 시사하는 바가 크다. 올해로 자유민주주의 체제로 바뀐 지 27년째인 두 나라의 체제 전환은 현재진행형이다. 지난 5∼8일 최진욱 통일연구원장의 슬로바키아·헝가리 정부 초청 통일 강연을 계기로 방문한 두 나라 수도에서 접한 현지인들의 경험을 2회로 나눠 싣는다.

|

| 슬로바키아 수도 브라티슬라바의 구시가지 광장에서 현지 주민과 관광객이 여유로운 저녁시간을 보내고 있다. |

포르셰, 폴크스바겐, 푸조, 재규어 등 세계적 자동차 기업 로고가 곳곳에서 보였다. 모두 슬로바키아에 공장을 설립하기 위해 투자한 업체들이다.

기아자동차도 이곳에 공장이 있다. 체제 전환 이후 상대적으로 저렴한 인건비와 우수한 기술력, 유럽의 정중앙에 위치한 지리적 조건에 기반한 적은 물류비용을 무기 삼아 외국자본 유치에 성공한 사례다. 그 결과 슬로바키아는 ‘유럽의 디트로이트’로 불리며 자동차산업이 국내총생산(GDP)의 40%를 차지하는 국가로 변모했다.

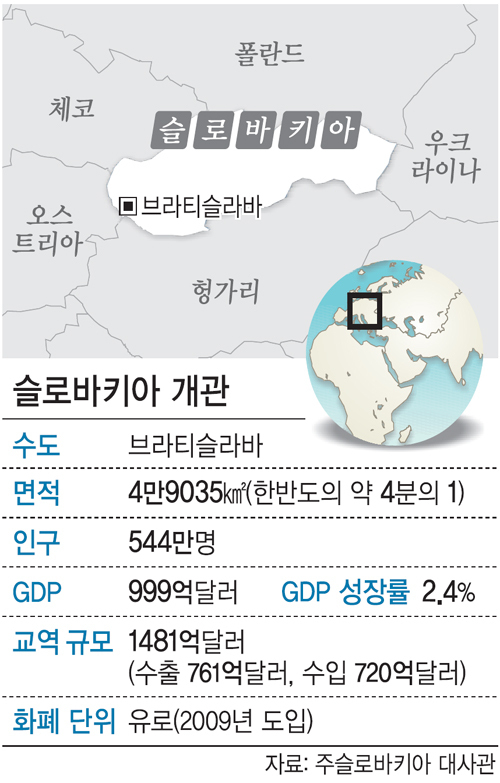

상대적 박탈감을 느끼는 이들의 비교 대상은 주로 독일과 오스트리아라고 한다. 독일은 슬로바키아의 최대 수출입국이자 투자국이고 오스트리아는 바로 국경을 맞댄 나라다. 이태로 주슬로바키아 대사는 “이곳 사람들은 슬로바키아를 ‘동유럽’이라고 부르면 아주 싫어한다”며 “실제로 지도를 펼쳐보면 유럽의 딱 중앙에 위치한 중유럽이고 슬로바키아는 체제 전환 이후 성공적으로 경제 성장을 했다는 자부심이 강해 동유럽국가로 묶이는 것을 좋아하지 않는다”고 설명했다.

체제 전환국 주민의 ‘상대적 박탈감’은 통일을 지향하는 우리에게도 많은 것을 시사한다. 포즈다베크 참사관은 “북한과의 체제통합 과정에 경제적 관점으로만 접근해서는 안 될 것”이라며 “한국과 다른 체제에서 오랜 기간 살았던 북한 주민들의 사회·심리적 박탈감을 최소화할 수 있는 정책 방안을 미리 준비해 두는 게 도움이 될 것”이라고 조언했다.

브라티슬라바에서 만난 루마니아 여성 모니카 알렉산드라(34)는 “내가 8세 때 루마니아도 체제 전환을 했고 사회주의 시절 청년기를 보낸 지금의 장·노년층 중에는 당시를 그리워하는 이들이 많지만 심리적 이유가 강하다”고 전했다. 주슬로바키아 루마니아 대사관에서 일하는 그는 “사회주의 시절 자신들의 젊은 날을 그리워하는 것”이라고 말했다.

브라티슬라바=글·사진 김민서 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한·일 여권 없는 왕래](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518473.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘강제 노역’ 서술 빠진 사도광산](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518441.jpg

)

![[세계와우리] 사라진 비핵화, 자강만이 살길이다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518464.jpg

)

![[기후의 미래] 사라져야 새로워진다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518446.jpg

)