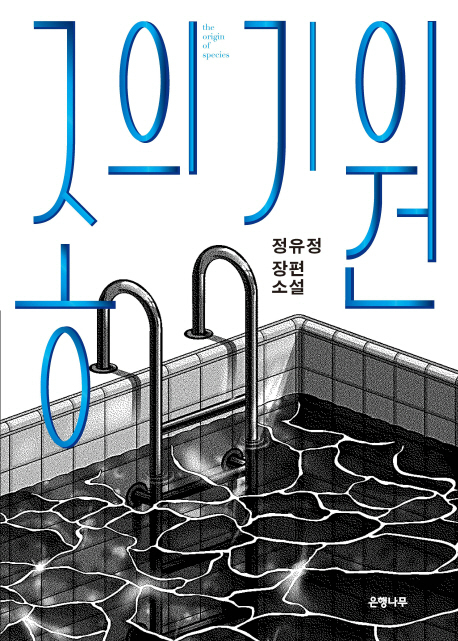

스물여섯살, 수영선수 출신 한유진. 일찍이 그가 정신과의사인 이모로부터 사이코패스 진단을 받자 어머니는 아들을 간질환자로 속여 약을 먹이기 시작한다. 그 결과 유진은 약의 부작용으로 극심한 무기력과 혼돈상태에 빠져 지내다 약을 거부하고 밤의 행각에 나선다. 군도신시라는 가상의 공간을 배경으로 전개되는 이 이야기는 한유진이 안개 속에서 첫 살인을 저지른 이후 이를 목격한 어머니마저 살해하는 급박한 국면으로 흘러간다. 어머니의 실종에 의아한 이모가 다시 방문하고 어머니의 시신을 발견한 이모도 한유진의 면도칼을 피해갈 수 없었다. 한유진의 친구이자 어머니가 입양해 가족처럼 살고 있는 해진도 뒤늦게 범행 전모를 파악하지만 그마저 희생되고 만다. 이미 오래전에 죽은 한 살 위의 친형 유민과 아버지의 ‘사고사’도 범상치는 않다.

|

| 지난해 장편 ‘종의 기원’을 집필하던 남해의 한 펜션에서 만난 소설가 정유정. 그는 “내 안의 악이 어떤 형태로 자리 잡고 있다가 어떤 계기로 점화되고 어떤 방식으로 진화해 가는지 그려 보이려면 사이코패스를 일인칭 ‘나’로 쓸 수밖에 없었다”고 집필 과정의 고충을 털어놓았다. |

정씨는 진화심리학자 데이비드 버스의 ‘이웃집 살인마’를 인용하며 “인간은 악하게 태어난 것도, 선하게 태어난 것도 아니며 인간은 생존하도록 태어났다”고 작가의 말에 썼다. 생존과 번식을 위해 진화하는 과정에서 ‘살인’은 피할 수 없는 도구였다는 시각이다. 그러니 악은 우리 안에 내재된 어두운 본성이라는 것이고 “악인은 특별한 ‘누군가’가 아니라 나를 포함한 ‘누구나’일 수 있다”고 경고한다. 소설 속에서 포식자 한유진이 정신과 의사인 이모를 죽이기 전 하는 말.

유진이 하는 말들이나 그가 스스로 들여다보는 자신의 심리 상태는 소설을 따라가는 독자들을 자주 혼돈에 빠뜨린다. 설득력이 없지 않을뿐더러 연민까지 생기는 것을 억지할 수 없기 때문이다. 이 지점이야말로 작가가 공들여 창작해낸 정서일 터이다. 선과 악은 종잇장 한 장 차이만큼 미세한 경계에 놓인 것이라고, 도덕이란 두려움에서 벗어나기 위한 한갓 치장일 뿐인지 모른다고. 인간들 중 2~3퍼센트는 사이코패스 기질을 타고 난다고 한다. 비둘기의 세상에 매 한두 마리는 있어야 그 사회가 긴장을 유지하며 오래 존속될 수 있다고 믿는 진화심리학자들의 견해에 정유정도 동조하는 듯하다.

3년 집필기간 동안 3번씩이나 전체 틀을 엎어가며 작중 인물들과 사투를 벌였다는 정씨는 수영선수 출신인 주인공을 이해하기 위해 수영도 배우기 시작해 지금은 수영장에서 고급반 반장까지 하고 있노라며 웃었다. 소설 속에서 포식자는 “살아남는 쪽이 이기는 거”라고 부르짖는다. 그는 장애물경기를 하듯 난관을 돌파하고 다시 세상으로 돌아오는데 과연 그가 다시 사람으로 살아갈 수 있을지는 잘 모르겠다고 작가는 썼다. 사람이되 사람이 아닌 종이 분명히 우리가 사는 세상에 숨어 있다는 사실이 새삼 전율을 일으킨다.

글·사진=조용호 문학전문기자 jhoy@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한·일 여권 없는 왕래](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518473.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘강제 노역’ 서술 빠진 사도광산](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518441.jpg

)

![[세계와우리] 사라진 비핵화, 자강만이 살길이다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518464.jpg

)

![[기후의 미래] 사라져야 새로워진다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518446.jpg

)