한자 없이 자란 젊은 엘리트들 입장에서야 신기할 수도, 원망스러울 수도 있겠다. 지난 시절, 대개의 사회 구성원들이 문자를 알고 소통하던 때는 따로 이런 ‘해석’이 필요치 않았다. 세상 선배 격인 정치인들이 유식한 말씀 한마디 꺼내놓을 때마다 젊은 기자들은 새롭게 한자어 공부를 하고 그 과정은 저렇게 기사로 스며난다.

|

| 좌고우면(左顧右眄)은 정치의 전유물인가. 잊을 만하면 떠오르는 말이다. 사진은 새해 예산안이 3일 새벽 국회 본회의에서 통과되는 모습. 예산안은 자신들 입장만 좌고우면하는 여야의 구태 탓에 법정 처리시한을 지키지 못했다. 세계일보 자료사진 |

문재인이 일도양단(一刀兩斷), 쾌도난마(快刀亂麻)의 결기를 보였다는 내용이다. 칼럼 제목의 좌충우돌(左衝右突)도 심상치 않다. 문자가 이리 어지럽게 춤춘다. 식자우환(識字憂患)인가. 문자 속 모를 독자 시민은 어쩌라고. 김 기자는 그 속 알 만한, 경험 많은 언론인이다.

좌고우면은 왼쪽 좌, 돌아볼 고, 오른쪽 우, 곁눈질할 면의 합체다. 왼쪽을 돌아보고 오른쪽을 곁눈질한다는 뜻이다. 한자어 문법은 융통성이 있다. ‘돌아보며 (동시에) 눈깔질한다’고, ‘돌아본 후에(도) 곁눈으로 꼬나본다’고 읽을 수도 있다. 眄(면)은 눈 목(目)과 가릴 면(丏)의 합체다. 한 눈 가리고 보는 것, 곁눈질이다. 눈에 선한 이 비유, 한자의 매력이다.

이 뜻만으로 문재인의 결기가 포착되지는 않는다. 대개 사자성어가 그렇듯 옛날의 역사나 설화가 그 언어현상에 개입한다. 고사(故事)다. 고사성어의 뜻이다. 동아시아의 지난 시대 이야기들이 우리 지식의 상당부분을 짜고(직조·織造) 거기에 수(繡)를 놓고 있는 것이다.

“··· 왼쪽을 돌아보고 오른쪽을 살펴봐도 (그대만한) 사람이 없다 할 것이다. 그대의 장한 뜻이 아니겠는가(左顧右眄 謂若無人 豈非吾子壯志哉·좌고우면 위약무인 기비오자장지재)···.”

|

| 조식은 조조의 셋째 아들로 시문에 능했다. 좌고우면은 조식이 재능과 학문에 출중한 오질 장군에게 보낸 편지에서 유래됐다. |

왕이 덕(德)이 없으면 다른 성씨 가진 이로 바꿀 수 있다는 역성(易姓)혁명 사상 한 자락을 펼친 맹자(BC 372∼BC 289년)도 이 말의 형성에 등장한다. 맹자의 치열한 질문 세례에 제선왕이 쩔쩔매다 딴청 부리는 모습이 생생하다. 조식의 원래 뜻이 변용(變容)되는 단서일까?

|

| 맹자는 자기가 섬기는 제후들에게도 좀 까칠하게 굴었던가? 봉건왕조시대에 역성혁명사상으로 간주될 만한 주장을 편 까닭에 동양 삼국에서는 맹자를 교과서에서 자주 빼곤 했다. |

역사가 지나며 이 좌고우면은 우유부단(優柔不斷), 수서양단(首鼠兩端) 등과 비슷한 뜻이 됐다. 수서양단은 쥐가 구멍에서 머리만 내밀고 요리조리 엿보는 것, 즉 거취(去就)나 진퇴(進退)를 결단하지 못하고 관망(주저)하고 있는 상태를 이르는 말이다.

그러나 세상은 변했다. 이제 독자나 (정치 소비자인) 시민은 한자나 한자어에 익숙하지 못하다. 자신의 높은 언어(문자) 실력과 지성으로 고객(대중)을 가늠해서는 안 된다. ‘눈높이’의 뜻을 잊으면 안 되는 것이다. 말은 없지만, 우리 언중(言衆)은 시험에 들고 싶지 않다.

언어는 바른 심신(心身)의 반영이다. 이제 문재인 같은 정치인도, 언론인과 교육자들도 새 사람들의 새 시대가 요청하는, 뜻도 모양도 바른 언어를 선택해야 한다. 궁서설묘(窮鼠?猫)는 궁지에 몰린 쥐가 급기야 고양이를 무는 것이다. 실망한 ‘새 사람들’이 그 유식한 사람들에게 등을 돌리고, 급기야 삿대질 하고 나설 수도 있다.

함부로 문자 쓰지 마라. 정 쓰고 싶으면 친절하게, 정확하게 설명하라. 귀중한 후세들에 대한 분별이고 예의다.

강상헌 언론인

■ 사족(蛇足)

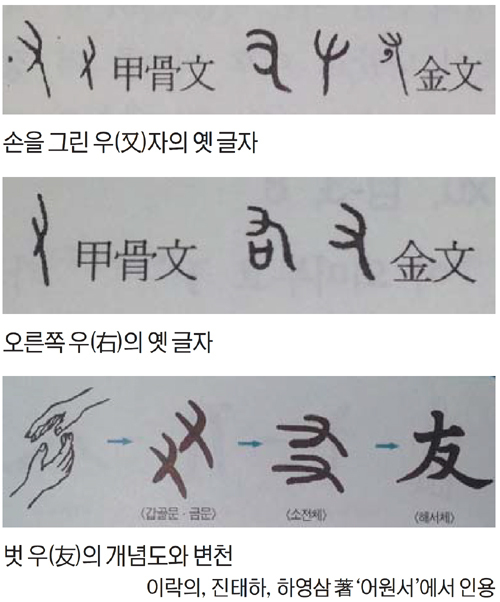

왼쪽 좌(左)와 오른쪽 우(右)는 문자학 입문과정에서 매우 중요한 단어다. ‘또 우’라는 훈(訓)과 음(音)으로 읽는 우(又)자가 두 글자의 바탕인 위의 두 획이다. 직접 서너 번 그려보면 알게 된다. 문자학은 소학(小學)이라고도 하는 글자의 기본 공부다. 거북 등딱지와 소뼈에 새겨진 그림 같은 글자 갑골문(甲骨文)을 즐기는 것부터 소학은 시작한다.

又는 손 그림의 디자인이다. 갑골문과 그 다음 시대의 금문(金文)에서 간략화한 손 모양이 보인다. 거기에 공구(工具)를 뜻하는 공(工)자가 붙으면 왼쪽 좌(左), 입 구(口)가 붙으면 오른쪽 우(右)다. 왼손은 뭔가를 만드는 손, 오른손은 먹기 위해 입으로 가져가는 손이라는 뜻이었겠다. 口는 입 말고 신에게 비는 말씀을 담은 상자의 그림이었다는 설도 있다.

어원(語源) 즉 말밑으로 친구 우(友)의 짜임을 보자. 左右와 같이 위 두 획은 又의 변형이다. 그 아래 又가 붙으니 두 손 맞잡은 모양이다. 우정의 적확(的確)한 상징 아닌가? 한자는 그림과 뜻의 모자이크, 인류 최고(最古)의 퍼즐이다. 최초의 시(詩)이기도 하다. 잡으라는 손, 그 손 맞잡으니 우리도 시인이다. 차별(差別) 따위는 잊으리.

왼쪽 좌(左)와 오른쪽 우(右)는 문자학 입문과정에서 매우 중요한 단어다. ‘또 우’라는 훈(訓)과 음(音)으로 읽는 우(又)자가 두 글자의 바탕인 위의 두 획이다. 직접 서너 번 그려보면 알게 된다. 문자학은 소학(小學)이라고도 하는 글자의 기본 공부다. 거북 등딱지와 소뼈에 새겨진 그림 같은 글자 갑골문(甲骨文)을 즐기는 것부터 소학은 시작한다.

|

| 왼쪽 좌(左)의 변천 |

어원(語源) 즉 말밑으로 친구 우(友)의 짜임을 보자. 左右와 같이 위 두 획은 又의 변형이다. 그 아래 又가 붙으니 두 손 맞잡은 모양이다. 우정의 적확(的確)한 상징 아닌가? 한자는 그림과 뜻의 모자이크, 인류 최고(最古)의 퍼즐이다. 최초의 시(詩)이기도 하다. 잡으라는 손, 그 손 맞잡으니 우리도 시인이다. 차별(差別) 따위는 잊으리.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한·일 여권 없는 왕래](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518473.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘강제 노역’ 서술 빠진 사도광산](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518441.jpg

)

![[세계와우리] 사라진 비핵화, 자강만이 살길이다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518464.jpg

)

![[기후의 미래] 사라져야 새로워진다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518446.jpg

)