|

| ‘마돈나’는 한 인간의 욕심 때문에 삶이 파괴된 여자와 그 여자를 바라보는 또 다른 여자가 결국 스스로 상처를 치유하고 서로를 구원하는 이야기다. 과거 행적을 추적해 가며 여성들의 심리를 탁월하게 표현해냈다. |

신 감독은 전작 ‘순환선’으로 칸영화제 비평가주간 카날플뤼스상을 받고, ‘명왕성’으로 베를린국제영화제 수정곰상 특별언급 부문을 수상한 이래 ‘마돈나’로 올해 칸영화제 주목할 만한 시선 부문에 초청되어 두번째 칸에 입성하는 쾌거를 이뤘다. 그는 저예산으로도 이처럼 밀도 있는 영화를 찍을 수 있다는 사실을 보란듯이 입증했다.

‘마돈나’는 인간의 욕망과 굴종, 비겁을 다루지만 치유와 희망, 새출발을 함께 제시하는 영화다.

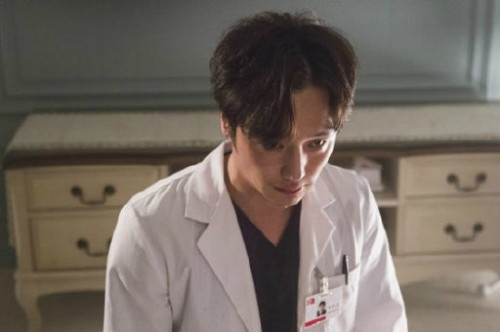

간호조무사 해림(서영희)과 의사 혁규(변요한)는 심장이식이 필요한 전신마비 환자를 담당한다. 환자의 아들인 상우(김영민)는 재벌 아버지의 재산을 상속받기 위해 억지로 아버지의 생명을 연장하고 있다. 어느 날, 병원에 의식을 잃은 신원불명의 사고 환자 미나(권소현)가 실려오고, 냉혹한 재벌 2세 상우는 해림에게 미나의 가족을 찾아 장기기증 동의서를 받아 오라는 위험한 거래를 제안한다. 형편이 어려운 해림은 이를 수락하고 ‘마돈나’라는 별칭을 가졌던 미나의 과거를 추적해 간다.

영화는 우리가 비겁해지는 순간들 또는 인간의 내면이 변화하는 지점들을 사회 속 인간 군상으로 그려낸다. 혜림과 혁규가 상우에게 미나의 의식이 돌아왔다고 보고하는 장면에서 잘 나타난다.

“그 환자 의식이 돌아왔어요?” 상우는 혁규에게 협박의 강도를 키워가며 질문을 반복한다. “의식이 돌아왔습니다”에서 “잘 모르겠습니다”로, 그리고 “아닙니다. 의식이 안 돌아왔습니다.” 순으로 바뀌고 마는, ‘현실을 볼 줄 아는’ 의사 혁규의 답변은 ‘비겁해져 가는 과정’을 날것 그대로 보여준다.

소외된 자, 힘든 자의 표상인 미나는 직장을 옮길 때마다 상사에게 말한다. “저 최선을 다할게요. 저를 버리지 마세요.” 하지만 약자는 선택할 수 없다. 모면할 수 있는 입장이나 상황을.

“전 최선을 다했어요. 근데 항상 저한테 왜그러세요?” 상사의 계략에 배신당하고 버림 받은 이후, 빈 사무실에 울리는 미나의 흐느낌은 객석의 공감을 얻을 만하다. 친한 동료 하나 없어 오로지 먹는 것과 입는 것에 집착을 보이는 미나가 “그렇게라도 하지 않으면 내가 정말 아무것도 아닌 것 같아서…”라고 뱉는 말이 가슴을 친다.

영화는 시종 작위적인 힘을 들이지 않고 가진 자의 황포를 적절하게 효과적으로 보여준다. 그러면서도 가진 게 없는 사람들이 힘 있는 자들에게 밟히고 눌리지만 동시에 자신과 같은, 없는 사람을 속이고 갈취하는 속성 또한 지니고 있음을 잊지 않고 담아낸다. 신 감독은 결코 공감을 강요하지 않는다. 절로 알게 한다.

해림의 아픈 과거도 함께 드러난다. ‘계란후라이’의 붉은 핏줄이 보이는 노른자는 태아와 낙태를 암시한다.

“난 별로 사랑받아 본 적이 없었어요. 근데 (뱃속의) 이 아이가 날 사랑해 줬어요.”(미나)

“난 내가 살려고 내 아이를 버렸어.”(해림)

미나가 해림에게 매니큐어 발라주는 판타지는 치유의 상징이다.

‘마돈나’는 두 여자의 현재와 과거가 교차하는 독특한 구조를 통해 이야기를 보다 극적으로 풀어나가며 몰입도를 높인다.

“한 인간의 욕심 때문에 삶이 파괴된 여자와 그 여자를 바라보는 또 다른 여자가 결국 스스로 상처를 회복하고 서로 구원하는 이야기를 하고 싶었다”는 신 감독의 연출의도가 전편에 걸쳐 촉촉히 배어난다. 배가 불룩하게 나왔지만 하얀 웨딩드레스를 입고 미소 짓는 얼굴로 찍힌 미나의 전신사진이 크게 내걸린 사진관의 쇼윈도가 긴 여운을 남긴다.

영화 제목이자 주인공의 또 다른 이름 ‘마돈나’는 세계적인 팝스타이자 세기의 섹스 심벌로 대중의 뇌리에 기억되는 인물이면서, 한편으로는 성모 마리아의 또 다른 이름으로 불린다. 신 감독은 “여성들의 깊은 내면 속에는 욕망이라는 이름으로 두 인물이 공존하고 있을지도 모른다”며 “이를 바탕으로 ‘마돈나’라는 별명을 가진 실제 여성과 우연히 목격한 20대 여성 노숙자의 이미지를 더해 영화를 만들었다”고 들려준다.

영화를 보고 나면, 신 감독에게 아직 ‘거장’은 아니더라도 ‘명장’쯤의 칭호를 붙여주고 싶다는 생각이 든다. 그가 있어 고맙고 기쁘다.

김신성 기자 sskim65@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] ‘빨간 우체통’ 역사 속으로](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518294.jpg

)

![[데스크의 눈] 김부장과 김지영, 젠더 갈등](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518289.jpg

)

![[오늘의 시선] 국민연금 동원해도 환율이 뛰는 이유](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518246.jpg

)

![[안보윤의어느날] 시작하는 마음은 언제나](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518255.jpg

)