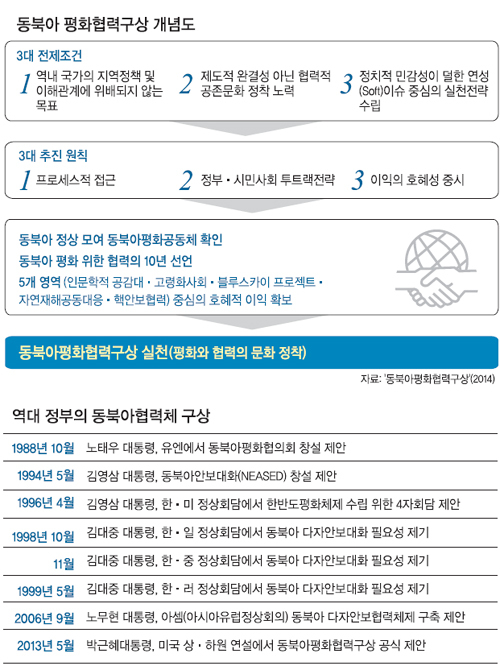

세계 냉전 종식 후에도 한반도와 동북아시아에서는 갈등과 반목이 계속되고 있다. 역내 국가 간 경제적 상호의존의 증대에도 정치·안보협력은 지체되고 있다는 소위 아시아 패러독스(Asian Paradox)는 동북아의 모순적 상황을 상징적으로 보여준다. 그동안 남북관계와 역내 정세를 안정시켜 평화와 번영의 길로 나아가기 위한 다자안보 틀 구축 논의가 있었으나 상충하는 역내 국가들의 안보 이해에 발목이 잡혀 있다. 박근혜정부의 핵심 국정 과제 중 하나인 동북아평화협력 구상은 다자안보협력 틀로 발전할 가능성의 측면에서 주목받고 있다.

전문가들은 미국의 아시아회귀(Pivot to Asia)·재균형(Rebalancing)전략과 중국의 신형대국관계 전략의 충돌이 우려되는 시점에서 미국과 중국이 함께 참여하는 동북아 다자 대화의 틀을 구축할 필요성이 있다고 지적하고 있다. 특히 미국이 한국의 중국 편향을 의심하고, 중국이 미국의 한·미, 미·일 동맹에 기반한 대중국포위 전략에 촉각을 곤두세우고 있는 상황에서 동북아평화협력 구상은 다자의 틀에 미국과 중국을 엮어 한국이 활동할 수 있는 외교적 공간을 확보하는 대안이 될 수 있다는 것이다.

다만 동북아평화협력 구상이 현실화하는 과정에선 난관이 적지 않다. 아산정책연구원 최강 부원장은 “연성이슈 논의→신뢰구축→경성이슈 해결로 나아가는 구상은 순진한 생각이 아닌가 한다”며 “예를 들어 한·중·일 3국이 모두 기후 변화, 환경 문제에 대해 논의하지만 실질적인 3국 협력이 안 되는 것은 결국 전통적인 안보문제가 미해결 상태에 있기 때문”이라고 지적했다. 그는 특히 “미국은 동북아에서 (다자안보가 아닌) 동맹중심의 체제를 선호하고, 중국도 다자안보 틀 내에서 패권 확보를 지향하고 있다”며 “이런 점에서 그 과정은 어렵겠으나 안보 등 경성안보 이슈를 논의해야 한다”고 말했다.

미국이 동북아 다자안보체제에 미온적인 점도 궁극적으로 안보협력을 지향하는 동북아평화협력 구상에 짙은 그림자를 드리우고 있다. 노태우, 김영삼, 김대중, 노무현 정부가 모두 동북아 다자안보 문제를 제기했으나 결국 흐지부지된 핵심 원인은 미국의 반대였다. 정부 관계자는 “동북아 지역에서 한·미, 미·일 등 양자 동맹관계를 통해 막강한 영향력을 행사할 수 있는 미국이 다자안보 논의에 나설 가능성은 현재로서는 거의 없다”며 “동북아 다자안보기구에 대한 미국의 거부감을 감안해 동북아평화협력 구상을 설명할 때 헬싱키프로세스라는 말도 사용하지 않는다”고 말했다. 헬싱키프로세스는 1975년 유럽 냉전 종식을 위해 핀란드 헬싱키에서 열린 유럽안보협력회의가 오랜 기간 점진적으로 진행된 하나의 ‘과정’이었음을 뜻하는 말이다. 한국외국어대 홍완석 국제지역대학장(러시아정치)은 “동북아평화협력 구상이 다자안보의 틀로 발전하기 위해서는 미국의 지지를 받는 것이 가장 중요하다”며 “그런데 현재 동북아에서 양자안보 측면에서 가장 유리한 위치에 있는 미국은 참가국이 자국의 영향력을 n분의 1로 나눠가지는 다자안보 논의를 꺼린다”고 말했다.

|

| 박근혜 대통령이 지난해 5월 8일(현지시간) 미국 의회에서 열린 상·하원 합동회의에서 연설하고 있다. 박 대통령은 이 자리에서 동북아평화협력 구상을 공식 제안했다. 청와대 제공 |

김청중 기자 ck@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 담배 소송](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518642.jpg

)

![[기자가만난세상] 이 배는 여전히 테세우스 배입니다](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518568.jpg

)

![[세계와우리] 관세 너머의 리스크](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518628.jpg

)

![[기후의 미래] 트럼프를 해석하는 우리의 자세](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518573.jpg

)