일각 “기존대책 재탕 나열”… 한은 발권력 동원 논란도 27일 발표된 정부의 가계부채 종합대책의 핵심은 주택담보대출의 구조개선이다. 선진국처럼 고정금리·장기분할 상환 비중을 끌어올려 폭발 위험성을 낮추겠다는 것이다. 양을 줄일 방법이 없으니 질적 개선을 통해 안정성을 높이려는 고육지책으로 해석된다. 새로운 정책은 아니다. 그간 금융당국이 가계부채 대책으로 추진해왔던 것이다. 정부 정책에 따라 이미 고정금리로 전환한 차주들이 수두룩하다. ‘재탕’ 정책으로 근본적 처방 없이 목표만 나열한 것이란 비판과 실효성 의문이 제기되는 이유다.

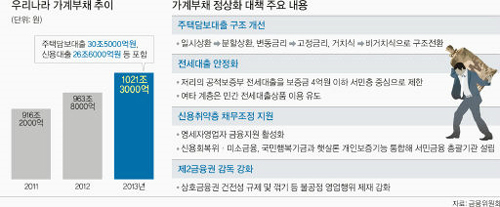

1000조원을 넘어선 가계부채 중 주택담보대출은 500조원에 육박하며 전세대출을 포함할 경우 주거 관련 대출 규모는 550조원을 훌쩍 뛰어넘을 것으로 추산된다. 정부는 2012년 말 163.8%인 가처분소득 대비 부채비율을 2017년까지 158%로 낮추겠다는 계산이다. 그러나 2013년 3분기 말 이 비율은 169.2%(2012년 소득기준)까지 치솟았고 지난 연말 170%를 넘어섰을 것으로 추정된다.

정부가 주택담보대출에서 고정금리 대출과 비거치식분할상환대출의 비중을 현재 15% 중반선에서 2017년까지 40%로 늘린다는 목표를 세운 이유는 ‘쏠림 방지’를 위해서다. 정부는 이들 대출의 원금상환기간이 일시에 몰리고, 금리 상승까지 겹칠 경우 한국 경제의 돌발 악재가 될 것으로 우려하고 있다. 지난해 말 기준 전체 주택담보대출의 69.7%가 만기일시상환, 거치식으로 다달이 이자만 내다 만기 때 일시 상환하는 방식이다.

이 때문에 정부는 금리인상 한도를 제한한 금리상한부 대출과 금리 변동기간이 5년 이상으로 설정된 5∼10년의 ‘준고정금리’ 등 다양한 상품을 출시하도록 금융권을 유도해 가계의 ‘변동금리→고정금리 갈아타기’를 독려하기로 했다. 갈아타기 때 발생하는 금리 상승에 따른 소비자 부담 증가는 고정금리 주택담보대출에 대한 소득공제 대상을 만기 15년 이상에서 10년으로, 1500만원 한도에서 1800만원으로 조정하는 것으로 상쇄한다는 복안을 내놨다.

장기대출상품 이용이 어려운 제2금융권의 단기·일시상환대출을 장기·분할대출로 전환해주는 사업도 4월부터 실시된다. 1가구 1주택자, 연소득 5000만원 이하, 주택가격 3억원 이내의 차주를 대상으로 2분기 중 신청을 받아 1000억원 규모의 정책자금 지원이 이뤄진다. 영세자영업자의 금리 부담을 줄이기 위해 한국은행의 금융중개지원대출 금리를 낮추고 대출한도도 5000억원으로 상향한다. 보증지원이 되는 고금리대출 이용 차주 범위도 현행 20% 이상에서 15% 이상으로 확대된다. 지난해 말 금융권 가계신용대출 중 금리 연 15∼20%인 대출액은 2조7000억원에 이르렀다.

◆목표는 높아졌는데 대책은 ‘재탕’

이번 대책에서 정부의 대출구조 개선 목표는 한층 높아졌다. 고정금리와 비거치식 대출 비중 목표는 2014년 말 20.0%, 2015년 말 25.0%로 최대 3%포인트 늘어났다. 그러나 목표 수행을 위한 대안에는 ‘결정적 한 방’이 없고 알맹이도 빠졌다. 2011년 정부 가계부채 대책의 ‘재탕’에 불과하다는 박한 평가도 나온다. 당시 정부는 ▲고정금리·비거치식 분할상환대출 소득공제 1500만원 ▲분할상환대출 비중 2016년까지 30% 목표 ▲MBS(주택저당증권), 커버드본드 발행 활성화 통한 은행 자금조달 지원 ▲차주 소득 등 상환능력확인을 주요 내용으로 내세웠다. 이번 대책에서는 소득공제와 고정금리 비중 목표 설정은 숫자만 바뀌었다. 당시에는 고정금리 대출로 전환 시 ‘중도상환수수료 면제’라는 확실한 당근도 있었다. 그런데도 2013년 말 고정금리는 15.9%, 비거치식분할상환은 18.7%에 그친 상태다.

정책 모기지 공급에 필요한 재원 확충을 위해 한국은행이 나선 것도 논란거리다. 정부와 한은은 2017년까지 주택금융공사에 4000억원을 추가 출자한다. 주택금융공사는 이를 바탕으로 MBS 잔액을 지난해 말 53조7000억원에서 2017년 말 100조2000억원까지 늘려 장기·고정금리형 분할상환대출을 활성화할 예정이다. 오정근 한국경제연구원 초빙연구위원은 “2017년까지 소득대비 부채비율을 낮춘다는 방향에는 동의하지만 정부가 한은 발권력에 의존하는 것은 심각한 문제”라며 “정부가 (정책을) 좌지우지하면서 한은에 돈을 대라고 하는 것은 바람직하지 않다”고 지적했다.

정진수 기자 jen@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘서남아시아의 화약고’ 카슈미르](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508521259.jpg

)

![[기자가만난세상] 이례적 도시형 산불, 대책 마련 시급](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508521133.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프 2.0과 한·러 관계](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508521239.jpg

)

![[삶과문화] 공연의 완성은 관객](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508521114.jpg

)