내달 2일부터 시작되는 제3회 월드베이스볼클래식(WBC)에서 놓치지 말아야 할 관전 포인트 중 하나다.

앞선 두 차례 대회에서는 세계 야구팬들의 인식을 바꿔 놓았다. WBC가 출범할 당시만 해도 메이저리그를 호령하는 선수들의 개인 기량과 홈런 등 큰 것 한 방을 앞세워 공격적으로 경기를 풀어가는 이른바 ‘빅볼’ 스타일의 미국과 중남미 국가들이 득세할 것으로 점쳐졌다. 하지만 막상 뚜껑을 열어 보니 조직력을 바탕으로 세밀한 작전을 구사하는 동양 특유의 ‘스몰볼’이 ‘빅볼’을 압도했다. 리그의 전반적인 수준은 차이가 있지만 최고의 선수들로만 팀을 꾸리면 대등하다는 것을 확인하는 계기였다.

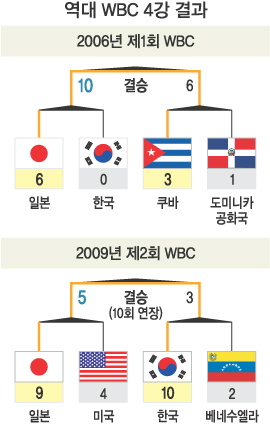

2006년 초대 WBC에서는 한국, 일본, 쿠바, 도미니카가 4강에 올랐다. 세계 최강으로 꼽혀온 미국은 4강에도 들지 못했다. 원년 챔피언은 일본의 차지가 됐다. 제2회 WBC도 아시아 야구의 축제로 끝났다. 일본이 대회 2연속 정상에 올랐고, 한국이 준우승을 차지했다.

상대의 허를 찌르는 한국 전술 야구의 진수를 보여준 경기는 제2회 WBC 2라운드 첫 경기인 멕시코전이다. 한국이 4-2로 앞선 7회, 전 타석에서 홈런을 쳤던 고영민은 상대수비 위치가 깊은 것을 보고 기습 번트를 댔다. 공이 힘없이 구르는 동안 고영민은 무사히 1루에 안착했다. 상대투수는 공황 상태에 빠졌다. 볼넷이 이어져 무사 1, 2루가 된 상황에서 상대투수가 교체됐다. 한국 벤치는 곧바로 과감한 더블 스틸 작전을 폈다. 멕시코 포수는 주자를 잡기 위해 공을 던져보지도 못했다. 이어 김태균의 2타점 적시타가 터져 점수가 6-2로 벌어지면서 사실상 승부가 갈렸다. 이 경기는 한국의 8-2 승리로 끝났다.

이번 제3회 WBC에서도 각국의 경기 스타일은 크게 바뀌지 않을 전망이다. 특히 이번에는 한국과 일본 모두 메이저리거가 없어 스몰볼과 빅볼의 자존심 대결이 더욱 뜨거워질 전망이다.

빅볼 진영에서는 라이언 브라운(미국), 미겔 카브레라(베네수엘라), 카를로스 벨트란(푸에르토리코), 애드리안 곤살레스(멕시코) 등의 방망이가 얼마나 터져주느냐가 열쇠가 될 것으로 보인다. 반면 스몰볼 진영에서는 강한 조직력으로 실책과 실점을 최소화하면서 얼마나 효과적인 작전으로 상대를 무너뜨리느냐가 희비를 가를 것으로 예상된다.

우상규 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 건보공단 특별사법경찰](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515942.jpg

)

![[박창억칼럼] 역사가 권력에 물들면](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515944.jpg

)

![[기자가만난세상] 또다시 금 모으기](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515925.jpg

)

![[기고] 자동차도 해킹 표적, 정부 차원 보안 강화 시급](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515915.jpg

)