경남대 교수인 정일근(54·경남 창원) 시인이 쓴 ‘미래에서 온 편지’라는 시의 일부다. 순전히 경상도 사투리로 된 이 작품을 읽고 이해할 수 있는 이는 경상도가 고향인 사람들이 전부일 게다. 무슨 말인지 모르는 독자를 위해 표준어로 바꾸면 아래와 같다.

“호드기라고 하는 것은 버드나무인데요 버드나무/ 버드나무 물오를 때 살살 손으로 이리 틀면/ 그게 물이 올라가지고/ 나무는 나무대로 껍데기는 껍데기대로/ 이리 틀어가지고 인제/ 껍데기는 껍데기대로 알맹이는 알맹이대로 나오면/ 칼로 잘라가지고 인제/ 겉껍데기는 벗겨버리고 속껍데기가 또 있거든/ 속껍데기 그것을 이렇게 불면 호드기가 불리고.”

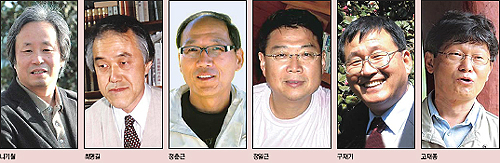

원로 국문학자인 권영민 단국대 석좌교수가 문학의 대중화를 위해 시작한 ‘권영민의 문학콘서트’가 이번에는 팔도 사투리를 주제로 판을 벌인다. 10일 오후 4시 충남 공주문화원 강당에서 열리는 콘서트의 주제는 ‘방언의 시학 혹은 사투리로 글쓰기’다. 강원도·경상도·전라도·제주도·충청도에서 활동하는 5명의 시인이 표준어 대신 고향의 언어로 쓴 작품을 들려준다.

충남 서천이 고향인 구재기(62) 시인은 충청도 말로 쓴 시 ‘흉작’을 낭송한다. ‘푸작나무(땔감)’ ‘고뿔(감기)’ ‘보탱이(모퉁이)’ ‘봉창(호주머니)’ ‘푸지다(넉넉하다)’ 등 고향의 시어가 구수하다. 전라도와 강원도 ‘대표’는 각각 전남 담양, 강원 강릉에서 태어난 고재종(55)·최명길(72) 시인이다. 제주도 방언으로 시를 쓴 나기철(59) 시인만 고향이 제주도가 아니고 서울이다. 콘서트를 기획한 권 교수는 “현대시가 표준어로만 이뤄지면서 토속어의 시적 가능성이 축소되고 있다”며 “이번 행사는 토속어의 시적 부활을 위한 새로운 시도”라고 말했다.

북한 지역에서만 ‘대표’가 오지 않았다고 섭섭해할 이가 많을 것 같다. 그런 독자들에겐 정춘근(52) 시인의 신작시집 ‘황해’(작가마을)를 권하고 싶다. ‘북한사투리 시집’이란 부제가 붙은 이 책은 평안북도 방언으로 된 86편의 연작시를 담고 있다. 정씨는 “나는 강원도 철원 출신이지만 어머니 고향은 평북 정주”라며 “일단 표준어로 시를 쓴 뒤 어머니 등에게 자문해 평북 사투리로 ‘번역’하는 과정을 거쳤다”고 웃었다. 그는 “앞으로도 실향민들의 눈물을 닦아주는 시를 쓰고 싶다”는 포부를 밝혔다.

김태훈 기자 af103@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한·일 여권 없는 왕래](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518473.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘강제 노역’ 서술 빠진 사도광산](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518441.jpg

)

![[세계와우리] 사라진 비핵화, 자강만이 살길이다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518464.jpg

)

![[기후의 미래] 사라져야 새로워진다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518446.jpg

)