20년간 담당 공무원 1명뿐

서울시가 460억원의 예산을 들여 착수한 ‘2012 산사태 예방사업’은 후보지 선정에서 현장조사, 실제 공사에 이르기까지 졸속으로 진행된 전시행정의 전형이다. 대부분 비전문가로 짜인 점검단은 불과 2주 동안 290개 지역을 후보지로 선정했으며, 조사도 육안으로 진행한 것으로 드러났다. 시민의 안전을 담보할 조사라고 말하기조차 힘든 엉터리 조사다. 2011년 7월 18명의 목숨을 앗아간 우면산 산사태 이후 궁지에 몰린 서울시가 비난을 피하기 위해 임기응변으로 대처할 때부터 ‘예견된 결과’다.

|

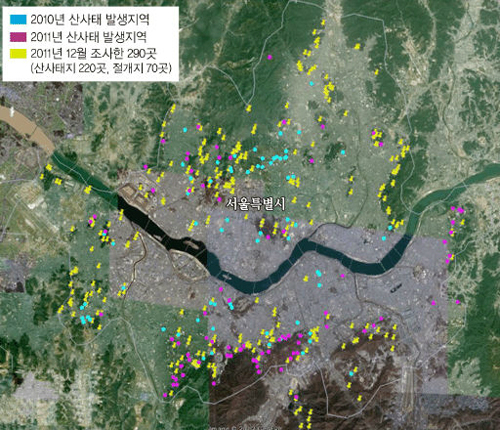

| 붉은색과 푸른색으로 표시된 곳은 2010년과 2011년 서울시 산사태 발생 지역. 노란색은 서울시가 2011년 조사한 산사태 예방사업 후보지 290곳을 나타낸다. 2010년과 2011년 실제 산사태 발생지와 예방사업 후보지가 큰 차이를 보인다는 것을 한눈에 알 수 있다. 서울시립대학교 사면재해연구센터 제공 |

서울시가 산사태 우려지 290곳을 점검해 지난해 12월 내놓은 ‘2012 사방사업 후보지 합동점검 결과 보고서’는 곳곳이 허점투성이다.

조사 기간이 2011년 11∼12월 중 2주로 너무 짧다. 서울 지역 전역에 흩어진 산사태 우려지 290곳을 단 14일 만에 점검한 셈이다. 더구나 지질조사나 시뮬레이션 등 과학적 방법이 아닌 육안 점검에 그쳤다.

전문가들은 산사태 원인을 진단할 때 육안점검으로는 한계가 있다고 지적했다. 오경두 육군사관학교 교수(건설환경학)는 “산사태는 발생 요인이 많아 전문가라 하더라도 육안으로는 정확한 원인 조사가 어려울 뿐 아니라 신뢰성도 확보하기 어렵다”면서 “지질조사나 측량, 산사태 시뮬레이션과 같은 과학적이고 객관적인 방법으로 산사태를 관리해야 한다”고 말했다.

점검인원도 턱없이 부족했다. 68명 가운데 외부전문가는 12명에 불과했다. 이들이 290곳을 2주 만에 점검하려면 하루에 20여곳을 둘러봐야 한다. 졸속일 수밖에 없는 구조다.

서울시 관계자는 “외부전문가가 조사기간 중 매일 나오기 어려워 6명씩 격일로 점검을 나갔다”면서 “하루 점검에 참여할 수 있는 6명의 전문가를 3명씩 2개 조로 나눠 하루에 10여곳씩 20여개소를 점검했다”고 밝혔다.

나머지 56명은 대부분 지자체 공무원이다. 전문성이 결여된 공무원이 조사인원의 약 80%를 차지하고 있는 것 자체가 조사 결과를 믿기 어렵게 한다.

그런데도 서울시는 예방사업 후보지 290개소에 대해 A∼E 등급 위험순위를 정하고 460억원의 혈세를 들여 공사를 진행하고 있다는 얘기다.

서울시 관계자는 “후보지 중 71곳은 기존관리시설이고 나머지 70∼80%는 주민 민원이 들어온 곳이라 점검을 빨리 마칠 수 있었다”며 “산림청 산사태위험지 관리 시스템을 참고해 점검했다”고 말했다.

박재현 인제대 교수(토목공학)는 “주민 민원이나 기존에 인지하고 있던 곳을 위주로 예방사업 후보지를 선정하다 보니 처음부터 단추가 잘못 끼워진 것”이라며 “공학적 기법에 의한 철저한 원인조사 없이 임시복구식 예방 공사로는 국민이 불안해할 수밖에 없다”고 말했다.

우면산 산사태는 물론이고 2010년 9월 9419가구가 침수됐던 추석 연휴 집중호우까지 장마 피해가 이어지고 있지만 서울시의 예방대책은 턱없이 부족한 수준이다.

국토연구원 국가도시방재연구센터가 전국 229개 기초지방자치단체별 ‘폭우재해 취약성’을 분석한 결과, 서울시 25개 자치구 중 21곳이 취약성이 높은 지역으로 꼽혔다.

산이 가까워 산사태 위험이 크고, 저지대 지역도 많을 뿐만 아니라 단독주택 비율이 높은 곳이 대부분이다.

여름철 평균 강우량은 1980년대 695㎜에서 지난해에는 1048㎜로 껑충 뛰었다. 올해에도 7∼8월 사이 국지성 호우가 잦을 전망이다. 집중호우 피해가 걱정되는 상황이다.

이에 대한 서울시의 대비책은 허술하기 짝이 없다. 서울시에서는 최근 20년간 예방사업 자체가 없었다는 자조 섞인 말조차 나온다.

일례로 서울시 전체 산사태를 관리하는 사면방재과가 올 1월에서야 처음 만들어졌다. 그것도 지난해 7월 발생한 우면산 산사태 이후 3개월이 흐른 후에야 만들어진 산지대책반이 사면방재과로 재편된 것이다.

서울은 지형적으로 북한산, 도봉산, 관악산, 인왕산 등 산으로 둘러싸인 분지 지형인 데다 인구 1100만명이 거주하는 거대 도시다. 그동안 산사태 관리 전담부서가 없었다는 것 자체가 난센스다.

우면산 산사태 이전에는 서울시청 공원녹지국 자연생태과에 속한 생태복원팀이 사면관리업무를 담당했다. 서울시 한 관계자는 “우면산 사태가 나기 전까지 20여년간 산사태 관련 업무 담당자는 서울시청에 1명뿐이었다”며 “그 1명도 맡은 업무의 10% 정도만이 산사태 관리업무였다”고 말했다.

소방방재청이 2009년 발표한 ‘자연재해저감 기술개발’ 자료에 따르면 서울 산사태 발생 가능지는 10만곳에 이르지만 이에 대한 데이터나 조직은 전무한 실정이다.

박창근 관동대 교수(토목공학)는 “현재까지 산사태 예방사업은 전근대적인 방법으로 이루어지고 있다”면서 “근본적인 제도 개선과 전문성을 갖춘 조직을 갖추고 전문인력을 충원하는 것이 시급하다”고 조언했다.

박영준 기자 yjp@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래]기업 출신 부총리의 ‘탈관료주의’](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521863.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘코리아하우스’의 달라진 위상](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521793.jpg

)

![[세계와우리] 서방 제재 4년을 버틴 러의 내구력](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521856.jpg

)

![[기후의 미래] 언론의 ‘에너지 편식’ 괜찮을까](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521809.jpg

)