1990년대 이후 고학력자 300만명 엑소더스 출혈

정보기술·에너지·우주과학 등 5대 핵심분야에 심혈

‘학문·기업 연결고리’ 만들어 세계 인재 유치 총력

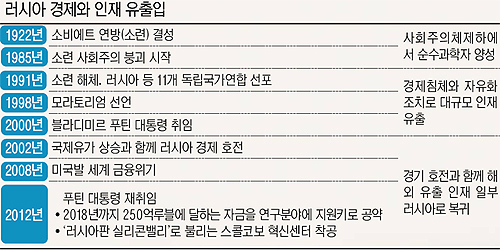

300만여명. 1990년대부터 해외로 빠져나간 러시아 고학력자의 숫자다. 유네스코(유엔 교육과학문화기구)에 따르면 이 가운데 과학·기술 분야 종사자만 50만명에 달한다. 냉전시대 러시아가 기른 우수한 인재들은 1991년 소비에트 연방(소련)의 붕괴와 1998년 러시아의 모라토리엄(채무지불유예) 선언을 거치는 동안 나라를 등졌다. 러시아의 추락해가는 경제적 위상 때문이었다. “그 당시 연구원들 대부분은 생계 문제로 러시아를 떠났습니다.” 국립 모스크바대학 아시아·아프리카 학부 소속 한국학 국제센터의 파벨 레샤코브 교수는 심각했던 러시아의 인재 엑소더스를 회상했다. “석사나 박사 같은 고학력자들이 먹고살기 어려워 러시아를 떠났습니다. 한국 동대문시장에도 고학력의 러시아인들이 장사를 하며 생계를 꾸렸습니다. 이들은 ‘배터리 장사’ 같은 작은 사업을 벌이기도 했어요.”

◆소련, 인재 양성에 심혈

◆소련, 인재 양성에 심혈소련 정부는 과학인재를 대상으로 한 국가적 지원을 아끼지 않았다. 핵물리학에 정통한 한 과학자는 80년대 상트페테르부르크에 위치한 연구소에서 1년 남짓 일해서 자동차를 구입했다. 보통 사람이 당시 이렇게 짧은 기간을 일해서 자동차를 사는 것은 불가능했다.

우수인재 유출에 대한 국가의 단속은 철저했다. 구소련은 70년대 이스라엘로 빠져나가려는 유대인 두뇌들을 강력히 저지했다. 유대인들은 이스라엘로 돌아가기 위해서는 정부 감시를 피해 특수한 루트를 사용하는 등 목숨을 걸어야 했다. 소련 정부는 정권에 반기를 든 핵심인사들을 ‘국내추방’했다. 1980년 러시아 내의 니주니노브고로트시로 추방당한 핵물리학자 안드레이 사하로프가 대표적이다.

◆비어버린 인재의 보고 러시아

하지만 러시아의 인재관리는 90년대에 급변했다. 자유화 조치에 따라 정부의 통제는 느슨해졌고, 연구인력에 대한 지원을 줄였다. 그에 따라 소련에서 축적된 러시아의 기초과학 분야 인재들은 미국과 유럽으로 급격히 빠져나갔다. 정부의 지원이 없이 발전하기 어려운 기초과학 분야 특성상 미국과 유럽에선 러시아가 기초과학 인재의 보고였던 셈이다.

러시아 교육부 통계에 따르면 1994년 110만명을 넘던 연구·개발(R&D) 인력은 2008년 기준으로 76만1000명으로 줄어들었다. 15년 만에 R&D 분야에서만 34만명이 이탈한 것이다. 참다못한 러시아 과학자 170여명은 2007년 말 정부에 “기초과학 분야의 환경이 끔찍한 수준”이라는 공동서한을 보내 경고했다.

러시아는 전통적으로 수학, 물리학 등 기초과학 분야에서 강세를 보였다. 25명에 달하는 러시아의 노벨상 수상자들 가운데 절반인 12명이 물리학 분야 수상자다. 이 같은 성과는 구소련 시절부터 교육에 투자한 덕분이었다. 러시아에서는 우리나라의 고등교육에 해당하는 학년까지 무상교육이다. 대학에 진학해서도 75%의 학생이 장학금을 받는다. 모스크바대 한국어문학과 정인순 교수는 “구소련식 사고방식 중 하나는 교육을 국가의 의무로 여기는 것”이라고 말했다. 또 우수한 대학에 지원하기 위해 러시아 정부는 29개 연구중심대학을 정해 관리한다.

그러나 대학에서 고급 연구를 진행하는 학자들에 대한 대우는 예전만 못하다. 레샤코브 교수에 따르면 모스크바대조차 화학 분야의 연구진에게 러시아의 평균 연봉보다 낮은 임금을 제공하고 있다. 시설도 미국과 유럽에 비하면 열악한 편이다. 레샤코브 교수는 “이들 대부분이 정부의 낮은 지원에 불만을 갖고 있다”고 전했다.

수입원이 줄어든 학자들은 스스로 돈을 벌 궁리를 하기 시작했다. 핵물리학에 정통했던 세르게이 로마노프(83·가명) 전 상트페테르부르크 과학기술연구소 교수는 20년 전 핵물리학을 포기하고 미국에서 단기 학위로 비즈니스 마케팅을 배웠다. 그가 핵물리학을 그만둔 것은 금전적인 문제도 일부 작용했지만 ‘지식을 전달해 줄 젊은 세대가 없었기 때문’이었다. 그는 “뛰어난 인재들은 모두 빨리 돈을 벌 수 있는 분야에 뛰어들었다”고 한탄했다.

|

| 러시아 모스크바 서쪽 외곽에 위치한 스콜코보테크의 모습. 연구소와 대학뿐 아니라 호텔, 리셉션홀을 갖춘 복합 건물이다. 모스크바=정선형 기자 |

블라디미르 푸틴 대통령은 대선 당시 공약으로 2018년까지 250억루블(9442억원)에 달하는 자금을 연구 분야에 지원하겠다고 말했다. 그는 2003년에 “두뇌유출이 있다는 것은 러시아에 인재가 있다는 말”이라며 인재 유출 문제에 관심을 표시했다.

러시아는 모스크바 서쪽 외곽에 ‘스콜코보 혁신센터’를 조성하고 있다. 이곳에서는 5대 핵심 분야인 정보기술, 바이오메디컬, 에너지과학, 우주과학, 핵과학 분야의 기업과 인재를 유치하고 있다. 실리콘밸리처럼 학문과 기업의 밀접한 연결고리를 만들어주는 것이 이곳의 핵심과제다.

현지 학자들은 러시아 내 600여개 연구소가 지나치게 낡고 경직된 사고를 토대로 운영되기에 스콜코보의 탄생이 러시아 연구환경의 의미있는 시도가 될 것이라고 기대하고 있다. 반면 회의적인 시각도 적지 않다. 알렉산더 파노프 전 주한 러시아대사(현 미국·캐나다 연구소장)는 “러시아 내에는 수백개의 연구소가 있다. 이것을 활용하면 될 일인데 정부에서 쓸데없는 지원을 하고 있다”고 비판했다.

이 같은 노력에 따라 러시아에서는 대규모 인재 엑소더스가 멈췄다고 한다. 러시아과학아카데미의 이리나 프레스냐코바 박사는 “더 이상 해외로의 두뇌유출이 없어 ‘두뇌유출 제로’ 시기에 진입했다”고 주장했다. 세르게이 수치린 상트페테르부르크대 경제학과 교수도 “인재 유출이 심했던 것은 사실이지만, 요즘은 그 움직임을 유출로 보기보다는 교류로 봐야 한다”고 말했다. 러시아에서 미국이나 유럽으로 나가는 일방적인 흐름만이 있는 것이 아니라 러시아로 공부하기 위해 오는 반대 흐름도 생겨나고 있다고 한다.

모스크바=정선형 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 남산 케이블카 64년 독점](http://img.segye.com/content/image/2026/01/08/128/20260108517225.jpg

)

![[기자가만난세상] 탈모가 생존 문제라는 인식](http://img.segye.com/content/image/2022/05/13/128/20220513513395.jpg

)

![[삶과문화] 클래식 음악 앞에 긴장하는 당신에게](http://img.segye.com/content/image/2023/02/10/128/20230210519107.jpg

)

![[박일호의미술여행] 솟아라, 희망과 활력](http://img.segye.com/content/image/2026/01/08/128/20260108517164.jpg

)