둔황(敦煌)은 어디에 있는가? 나는 가끔 이런 질문을 나를 향해 던진다. 간쑤(甘肅)성과 칭하이(靑海)성과 신장(新疆)위구르자치구가 만나는 꼭짓점에 위치해 있다는 것을 몰라서가 아니다. 둔황은 결국 내 마음속에 있다는 불교식의 관점을 몰라서도 아니다. 그럼에도 둔황은 어디에 있는지를 되풀이해 질문하는 것은 내가 만나고 싶어한 둔황과 실제의 둔황이 나에게 보여준 것 사이에서 어떤 시원한 결론을 내리지 못하고 있는 까닭이다. 그리고 그 결론을 얻지 못하고 있는 한 나는 다시 둔황에 가게 될 것이다.

내가 둔황을 찾은 것은 두 차례였다. 1990년대 중반에 개인적으로 둔황을 찾은 것이 처음이었고, 2000년대 중반에 학생 몇 명을 인솔해서 간 것이 두 번째였다. 그럼에도 둔황은 어디에 있는지를 묻고 있는 것은 쉽게 떨쳐버리지 못한 기억과 관계가 있다. 둔황에 가면 그 기억과 새로운 관계가 만들어지리라는 막연한 기대를 나는 갖고 있었던 것이다. 물론 지리적으로 실크로드상에서 둔황이 한 역할과, 둔황의 천불동(千佛洞)이 지닌 문화적 가치와, ‘둔황학’을 만들어낸 고문헌들의 학문적 가치를 몰라서가 아니다. 둔황을 찾았을 때 나에게는 그런 것들의 의미를 더듬어 본다는 표면적 이유의 밑바닥에 절실한 개인적인 다른 이유를 감추고 있었던 것이다.

내가 둔황을 찾은 것은 두 차례였다. 1990년대 중반에 개인적으로 둔황을 찾은 것이 처음이었고, 2000년대 중반에 학생 몇 명을 인솔해서 간 것이 두 번째였다. 그럼에도 둔황은 어디에 있는지를 묻고 있는 것은 쉽게 떨쳐버리지 못한 기억과 관계가 있다. 둔황에 가면 그 기억과 새로운 관계가 만들어지리라는 막연한 기대를 나는 갖고 있었던 것이다. 물론 지리적으로 실크로드상에서 둔황이 한 역할과, 둔황의 천불동(千佛洞)이 지닌 문화적 가치와, ‘둔황학’을 만들어낸 고문헌들의 학문적 가치를 몰라서가 아니다. 둔황을 찾았을 때 나에게는 그런 것들의 의미를 더듬어 본다는 표면적 이유의 밑바닥에 절실한 개인적인 다른 이유를 감추고 있었던 것이다.

둔황이란 이름과 내가 처음 만난 것은 이노우에 야스시의 소설에서였다. 내가 둔황이란 지명을 처음 기억하게 된 것은 혜초의 ‘왕오천축국전’이나 윤후명의 ‘둔황의 사랑’ 때문이 아니라 이노우에 야스시의 ‘둔황’이란 소설 때문이었다. 지금 그 소설을 처음 읽은 정확한 시기를 떠올리기는 어렵지만 아마도 1980년대 초반이었을 것이다. 그의 소설에서 얻은 서역지방에 대한 강력한 이미지와 슬프고 신비한 여운 때문에 나는 가나자와에 있는, 그가 다녔던 제4고보를 찾아 야스시 문학관을 둘러보았고, 당시에 막 개봉한 중·일 합작 영화 ‘둔황’을 도쿄에서 관람했었다. 그것은 80년대 중반경의 일이었다.

그리고 마침내 90년대 중반의 여름 어느 날, 둔황을 보기 위해 여행길에 올랐다. 20여년 동안 마음속에서 나를 재촉해온, 그럼에도 마음이 쉽게 내키지 않던 여행을 실행에 옮긴 것이다. 둔황에 가면 무엇인가 분명해질 것이라는 막연한 기대를 안고 베이징(北京)에서 기차를 타고 시안(西安)과 란저우(蘭州)를 거쳐 둔황으로 갔다. 천불동을 보고 명사산(鳴沙山)에 오르면 마음 한편이 정리되리라는 기약없는 바람으로 여행길에 오른 것이다.

|

| 명사산(鳴沙山). 둔황시에서 남쪽으로 5㎞ 떨어진 곳에 있는 산. 바람이 불 때 산이 우는 소리를 내는 것 같아서 명사산이라는 명칭이 붙어졌다. |

그래서 나는 반신반의의 모호한 심정으로 둔황을 향해 떠나면서도 낙관적이 되려고 애썼다. 둔황에 가면 무엇인가 애틋하고 운명적인 사건이 나를 기다리고 있으리라. 끊임없이 오가는 여행자들, 기다림을 운명처럼 안고 사는 사람들, 매일처럼 마주치는 새로운 여행자들과 이들이 달고 온 새로운 문명들, 낯선 언어와 낯선 물건들, 일확천금을 노리는 눈빛들과 사막처럼 지치고 건조한 눈빛들 …… 둔황을 향해 가면서 나는 이 같은 풍경을 떠올렸다. 그래서 둔황은 하루하루가 싱싱하게 낯선 곳이다. 나에게 둔황은 눈앞을 가늠하기 어려운 겨울의 모래바람도, 모든 생명체를 태워버릴 듯한 여름의 백일(白日)도, 두려움보다는 새롭고 신기한 풍경으로 다가오는 곳이 될 것이다. 그곳에 가면 나도 과거의 기억에서 벗어나 새로운 여행을 시작할 수 있으리라.

|

| 월아천(月牙泉). 명사산 안에 있는 초생달 모양의 작은 오아시스다. |

한여름에 천불동을 둘러보는 일은 고행의 연속이었다. 숨이 턱턱 막히는 더위 속에서 전진(前秦) 시기로부터 시작해서 오호십육국(五胡十六國), 북위(北魏), 수(隨), 당(唐), 원(元)대에 이르기까지 조성된 부처와 벽화를 대강이나마 둘러보는 일은 애초부터 불가능한 일이었다. 그래서 나는 미리 산 도판을 들춰보며 몇 개의 그림과 부처를 고른 후 자주 늘어지는 몸을 동굴의 그늘에서 쉬게 하며 오후를 보냈다. 그때 내가 가장 많은 시간을 보낸 것은 비천상(飛天像)과 당나라 여인의 모습 앞에서였다. 하늘로 날아오르는 날렵한 비천상과 풍만한 몸매를 자랑하는 당나라 여인상의 상호모순적인 모습 속에 숨어 있는 인간들의 열망 앞에서 나는 아득해졌다. 현세의 욕망을 사뿐히 뿌리치고 천상의 세계로 비상하는 듯한 비천상의 모습과 현세의 욕망이 한없이 충족되기를 바라는 듯한 당나라 여인상의 모순 앞에서 나는 나의 고뇌를 떨쳐버릴 수 없었다.

|

| 둔황 비천(飛天). 둔황석굴 벽화의 대표적 형상인 비천은 불교에서 악기를 다룰 줄 알고, 무용에 능숙하며 온몸에서 향기를 내뿜는 보살이다. |

|

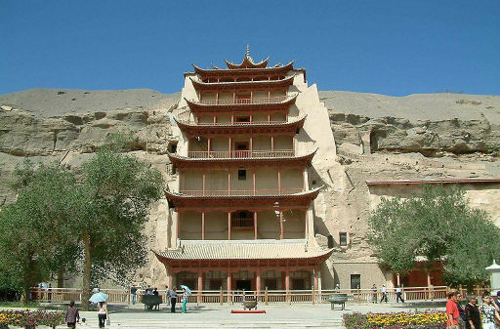

| 둔황석굴(敦煌石窟). 간쑤(甘肅)성 둔황(敦煌)시 동남쪽 25㎞ 지점에 있으며 막고굴(莫高窟)이라고도 부른다. 다양하고 방대한 규모의 불교 석굴, 회화, 조각을 가지고 있으며 전 세계적으로 규모가 가장 크고, 가장 잘 보존된 불교예술의 전당이다. |

|

| 둔황 채소(彩塑). 둔황석굴의 암석들은 딱딱하지 않아 조각을 할 수 없었기 때문에 장인들은 진흙을 이용하여 채색 점토상을 만들었다. |

이노우에 야스시가 둔황을 처음 방문한 것은 그가 소설 ‘둔황’을 쓴 후 20년이 지나서였다. 그때 그는 “둔황은 있었지만 사주(沙州·둔황의 옛이름)는 없었다”고 말했다. 그는 아마도 자신이 만든 소설의 세계와 현실의 세계가 다른 것을 그렇게 말했을 것이다. 그렇다면 내가 둔황에서 본 것은, 내가 거기에서 보고 싶어한 것은 둔황일까, 사주일까? 둔황에서 서역이 아니라 한국으로 발길을 돌리며 나는 이 같은 질문을 나에게 던지고 있었다.

문학평론가

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한·일 여권 없는 왕래](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518473.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘강제 노역’ 서술 빠진 사도광산](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518441.jpg

)

![[세계와우리] 사라진 비핵화, 자강만이 살길이다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518464.jpg

)

![[기후의 미래] 사라져야 새로워진다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518446.jpg

)