한 석유재벌의 선명하고 강렬한 인간드라마가 장장 158분에 거쳐 진행된다. 광산 노동자였던 다니엘 플레인뷰는 어느 청년으로부터 광대한 토지에 석유가 매립됐다는 정보를 얻고 서부의 작은 마을 리틀 보스턴으로 향한다. 결국 막대한 석유를 발견하면서 재산을 축적해나가지만 마을의 신뢰를 얻은 젊은 목사가 교회에 대한 기부 약속을 지키지 않았다고 비난하면서 관계는 험악해진다. 게다가 자신의 아들이 폭발사고로 청력마저 잃으면서 다니엘 블레인뷰와 마을 공동체의 관계는 점점 파괴돼 간다. 욕망에 사로잡혀 괴물이 된 채 부와 권력을 점점 축적해나가지만 동시에 영혼은 파괴의 길을 더듬어만 간다.

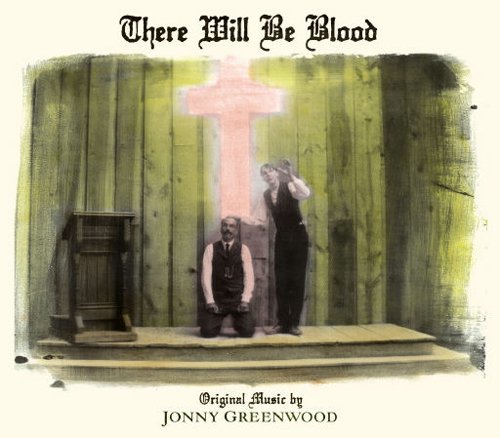

‘매그놀리아’와 ‘펀치드렁크 러브’에서 존 브리온과 함께 작업했던 폴 토마스 앤더슨은 이 작품에 라디오헤드의 기타리스트 자니 그린우드를 기용했다. 이는 두 사람 모두에게 일종의 도전이었다. 밴드의 기타리스트였지만 레게 편집앨범을 만들기도 했고, 펜데레츠키를 비롯한 현대음악의 팬인 그는 이미 2003년 무렵 영국의 TV 시리즈 ‘바디 송’의 음악을 작곡한 바 있었다. 이 작품은 ‘바디 송’과는 달리 대부분 현악에 의해 구성된 제대로 된 그의 첫 장편영화 사운드트랙이었다. 대사가 많지 않은 화면들을 바탕으로 불길하고 미니멀한 오케스트라의 연주가 숨통을 조여온다. 뭔가 무서운 일이 일어난다는 확신에 찬 불온한 감각들이 대기를 감싸는 가운데 무엇보다 이 음악의 힘은 절대적이었다.

이미 라디오헤드의 앨범에서 현악 편곡을 담당하기는 했지만 그것보다 훨씬 광기에 찬 불안감을 주는, 그야말로 하나의 ‘음향효과’처럼 완수해냈다. 상승과 하강을 반복하는 스트링, 원초적인 퍼커션, 그리고 중후한 불협화음은 대지로부터 뿜어져 나오는 석유와 불꽃만큼이나 짙고 강렬하다. 마치 스탠리 큐브릭이 ‘2001: 스페이스 오딧세이’에서 리게티의 곡을 사용한 방식처럼 이 현대음악 스코어를 운용해냈는데, 작품은 라디오헤드의 팬들에게나 현대음악의 팬들에게나 꽤나 의외의 결과물로 돌출됐다. 영화가 요구하는 음악적 목표가 비범한 재능을 통해 완결된 순간이었다.

영화제목에서 언급된 ‘피’는 주인공이 겪는 타락의 혈투이자 어긋난 혈육관계, 그리고 이 모든 문제의 근원인 석유를 대입해봐도 꽤 그럴듯하다. 석유라는 물질 자체가 과거 생물들의 사체가 썩어 발생한 것 아닌가. 이렇게 수억년 전에 죽은 이들의 ‘피’는 현 시대의 에너지원으로, 아랍전쟁에서의 국가적 무기로, 그리고 온갖 정치적, 사회적 권력으로 작용하면서 여전히 인간사회에 개입한다. 이 작품은 그야말로 피로 세워진 인류 역사의 어느 지독한 한 조각이다.

불싸조 밴드

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 담배 소송](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518642.jpg

)

![[기자가만난세상] 이 배는 여전히 테세우스 배입니다](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518568.jpg

)

![[세계와우리] 관세 너머의 리스크](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518628.jpg

)

![[기후의 미래] 트럼프를 해석하는 우리의 자세](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518573.jpg

)