일본 후쿠시마(福島) 원전의 연이은 폭발사고로 방사능 유출 참사를 우려하는 목소리가 높다. 방사능 피폭 사고는 1895년 독일의 물리학자 뢴트겐이 엑스선을 처음 발견한 이래 전 세계에서 끊이지 않고 있다.

일본 후쿠시마(福島) 원전의 연이은 폭발사고로 방사능 유출 참사를 우려하는 목소리가 높다. 방사능 피폭 사고는 1895년 독일의 물리학자 뢴트겐이 엑스선을 처음 발견한 이래 전 세계에서 끊이지 않고 있다.

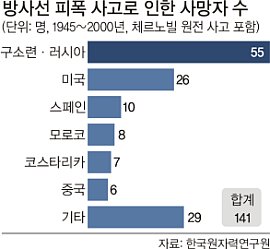

15일 한국원자력연구원에 따르면 1945년부터 2000년까지 방사능 피폭에 의한 사망자는 141명에 이른다. 국가별로 옛 소련과 러시아가 55명으로 가장 많고 미국이 26명, 스페인이 10명 등 순이다. 여기에는 1986년 체르노빌 원전 폭발 당시 급성 방사선 장애로 숨진 28명이 포함돼 있다.

그러나 방사능 사고는 인과관계가 확인되는 데 많은 시간이 걸리고, 관련 정보가 잘 공개되지 않는 특성 탓에 실제 희생자는 이보다 훨씬 많을 것으로 추정된다.

방사능 피폭 사고는 이번 후쿠시마 사례와 같은 원자로 등 임계사고(핵분열 과정이 제어불능에 빠지는 것), 엑스선 발생장치 등 방사선 발생장치에 의한 사고, 연구 및 의료에 이용되는 방사성 핵종에 의한 것으로 나뉜다. 방사선 발생장치에 의한 피폭 사고가 전체의 70% 이상을 차지한다.

1983년 말 미국과 멕시코에서는 주민 수천명이 코발트-60에 노출되는 사고가 있었다. 멕시코 한 병원 창고에 있던 방사선 치료 장치가 도난당해 폐품업자에게 팔렸는데, 용광로에서 고철과 함께 녹여 방사성 물질에 오염된 철강재가 수천t이 만들어진 것이다. 이 제품은 멕시코와 미국에 팔렸고 대규모 피폭 사고로 이어졌다. 공식 사망자는 없으나 일부는 3∼7㏜(시버트·30일 후 치사율 50∼70%)의 고선량에 피폭됐다.

유사 사례로 1987년 브라질에서는 세슘-137 선원(방사선 원천)이 반출돼 폐품업자 작업장에서 해체되던 중 249명이 피폭돼 4명이 숨졌다. 같은해 브라질 다른 지역에서는 병원을 폐쇄하면서 세슘-137 선원을 방치했다가 공기 중에 흩어지면서 4명이 숨지고 약 250명이 피폭됐다.

의료 과정에서도 사고도 심심치 않게 발생한다. 1997년 코스타리카 수도 산호세의 한 대형 병원에서는 코발트-60 선원을 교체하면서 수치를 잘못 입력해 환자 115명이 정상치의 1.6배의 선량에 노출됐다. 환자 42명의 사망에 직간접적 영향을 끼친 것으로 확인됐다.

방사성 물질은 각종 연구, 검사, 살균 작업 등에도 광범위하게 활용된다. 1992년 중국에서는 품종 개량에 쓰던 코발트-60 선원을 작업자가 집에 가져갔다가 본인과 일가족 3명이 죽거나 장해를 입었다. 이 작업원은 병원에까지 선원을 가져가 병원 관계자와 환자 등 100여명도 피폭됐다.

2000년 이집트에서는 천연가스 파이프라인 용접부 검사과정에서 이리듐-192에 피폭돼 2명이 숨졌고, 1990년 이스라엘에서는 살균장치를 수리하던 작업자가 코발트-60에 피폭돼 36일 만에 사망했다.

원자력연구원 관계자는 “방사선 사고 대책은 원자로와 관련된 분야에 집중되지만, 발생 빈도를 생각하면 의료나 공업 분야에서 보다 높은 주의가 필요하다”고 말했다.

조현일 기자 conan@segyecom

| 주요 방사능 피폭사고 사례 | 자료:한국원자력연구원 | |

| 1954년 | 태평양 마셜군도 해상에서 일본 참치어선 승무원 23명이 미국 수소폭탄 실험에 따른 방사성 낙하물 피폭. 6개월 후 1명 사망. | |

| 1971년 | 일본 지바현 한 조선소에서 작업원이 비파괴검사용 방사선원 ‘이리듐-192’를 주워 귀가했다가 6명이 피폭. 1명은 지속된 궤양 끝에 22년 후 오른손 손가락 2개 절단. | |

| 1974년 | 미국 핸퍼드재처리시설 폭발사고로 작업자가 ‘아메리슘-241’ 다량 섭취. 11년 후 사망. | |

| 1987년 | 브라질 고이아니아 한 병원에서 ‘세슘-137’ 선원이 도난당해 폐품업자에게 매각. 해체 과정에서 249명 피폭. 4명 사망. | |

| 1990년 | 이스라엘 소레크(Soreg) 원자력연구센터에서 살균장치 수리하던 작업자 피폭. 36일 후 사망. | |

| 1990년 | 중국 상하이 방사선의학핵의학연구소에서 직원 7명이 살균용 ‘코발트-60’에 피폭. 25일과 90일 후 각각 1명 사망. | |

| 1991년 | 벨라루스 네스비셰 한 살균시설에서 수송시스템 수리하던 작업자가 살균용 ‘코발트-60’에 피폭. 113일 후 사망. | |

| 1997년 | 코스타리카 산호세 한 병원에서 환자 115명이 병원 측 실수로 치료용 ‘코발트-60’에 과잉 노출. 3명 사망. | |

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한·일 여권 없는 왕래](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518473.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘강제 노역’ 서술 빠진 사도광산](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518441.jpg

)

![[세계와우리] 사라진 비핵화, 자강만이 살길이다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518464.jpg

)

![[기후의 미래] 사라져야 새로워진다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518446.jpg

)