전염병 시기에 전염병으로 병든 자나 죽은 자의 ‘사회적 인격’은 폐지된다. 그들은 페스트가 유행하던 당시 들쥐와도 같이 전염병의 매개 취급을 받게 마련이다. 이어 강제적 분류와 격리가 새로운 국경을 만들어 낸다. 신종플루의 초기 단계에 멕시코인들은 세계 각국으로부터 비난을 받았고, 일부 미국 정치인은 국경을 차단해야 한다는 주장도 서슴지 않았다. 아르헨티나인들은 칠레인들이 플루를 옮긴다며 칠레 사람이 탄 버스에 돌세례를 퍼부었다. 신종플루로 인한 11번째 사망자가 발생한 국내 상황도 다르지 않다. 기침만 해도 쏟아지는 타인의 시선은 돌세례 못지않게 공격적이다. 심지어 완치됐음에도 불구하고 주위의 왕따와 따가운 시선을 못이겨 이민을 결정한 가족이 있다는 소식도 들려온다.

전염병과 역사/셸던 와츠 지음/태경섭·한창호 옮김/모티브북/2만7000원

|

| 셸던 와츠 지음/태경섭·한창호 옮김/모티브북/2만7000원 |

잘못된 의학 상식과 ‘뭘 잘못해 병에 걸렸나’라는 편견, 근거 없는 헛소문과 부풀려진 공포는 질병보다 더 크게 사람들의 영혼을 잠식했다. 페스트가 퍼져나가던 중세에 사람들은 “신이 천벌을 내렸다”고 했다. 목사의 설교에 동화된 일부 사람들은 이교도를 뿌리뽑아야 페스트가 소멸된다고 믿었다. 한때 한센병이 ‘천형’으로 불린 것도 의학적 근거와는 거리가 먼 두려움 때문이었다. 더 이상 전염의 가능성이 없어지는 마지막 단계에서 코가 무너지고 손발이 뭉개지며 육체가 기형화하는 증상은 한센병을 도덕적으로 불경한 인간에게 신이 내린 천형으로 배척받게 했다. 이 때문에 11세기부터 14세기까지 사람들은 한센병 환자를 ‘사냥’하듯이 수용소로 몰아넣거나 학살했다. 제국주의 팽창과 함께 제국주의자들은 한센병에 대한 혐오감을 전파했다. 유럽의 식민 지배자들은 태평양 지역이나 식민지에 한센병환자수용소부터 건립했고 한센병에 대한 종교적, 도덕적 유죄의식을 확립시켰다.

20세기 들어 콜레라에 대한 영국 당국자들의 정책적 대응은 전염병의 확산에 정치적 고려가 얼마나 절대적 영향을 미치는지 증명한다. 콜레라를 ‘전염성 질병’으로 판단하며 격리와 검역을 실시했던 영국 당국자들은 수에즈 운하의 개발을 서두르면서 자유로운 교역을 위해 콜레라를 ‘풍토성 질병’으로 둔갑시켰다. 이 책에서 지은이의 반제국주의적인 관점은 의학이 권력층과 유착돼 발달하며 제국의 도구로 기능해왔음을 강조한다. 의학 연구의 지향점은 제3세계를 좀먹는 전염병보다는 유럽 대도시의 상류층의 질병을 치료하는 쪽으로 향했기 때문이다. 지은이는 유능한 의사들이 골수이식이나 심장수술 등 ‘과학적으로 특별한’ 분야에서 전문가가 되는 데 집중했다고 비꼰다.

전염병은 때로 희생양을 찾았다. 세계의 발전과 함께 소수의 특권층이 가난한 사람들에게 갖는 경멸감이 보편화되면서 빈곤한 사람들은 병을 옮기는 자들이고, 병 자체가 전염성을 내포하고 있어서 사람에서 사람으로 전달되는 것이라도 매도되기도 했다. 전염병의 진행 방식은 이를 보여준다. 15세기 중엽, 가난한 사람들은 벼룩이 들끓는 환경에서, 도시 변두리에 나무나 풀을 엮어 만든 집에서 살아야 했다. 반대로 도심에서 돌로 지은 집에 살면서 전염병이 유행한다는 소식을 접하면 시골로 도피할 수 있었던 부유층은 전염된 들쥐나 벼룩과 거의 차단된 상태에서 살 수 있었다. “15세기 중반 피렌체와 1532년 이후 런던에서 치명적인 전염병이 발생한 기간 동안 ‘전염병 사망자’의 거주지를 조사해 보면 항상 빈곤층이 부유층보다 훨씬 더 위험했었다”고 책은 강조한다.

|

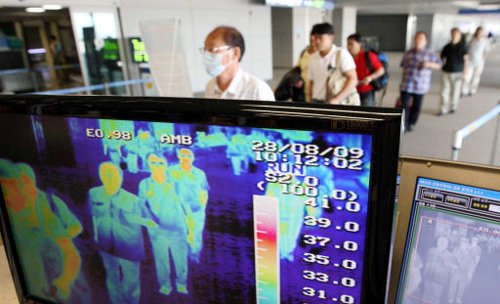

| ◇신종플루 시대에 사람들이 가진 유일한 방패는 손씻기와 마스크뿐이다. 잘못된 의학 상식과 ‘뭘 잘못해 병에 걸렸나’라는 편견, 근거 없는 공포심은 질병보다 더 크게 사람들의 영혼을 잠식하고 고립시킨다. |

지은이는 질병에 노출될 수밖에 없는 서민의 삶과 함께 전염병에 보다 객관적이고 과학적인 접근을 해야 한다고 강변한다. 이를 위해 총 582쪽의 분량 중 각주를 따로 정리한 장이 108쪽에 달할 만큼 방대한 역사 자료를 동원했다. 하지만 책은 전염병 확산의 제국주의적이고 자본주의적인 속성에 대한 설득력 있는 심층적 해석에는 이르지 못한다. 지은이는 다양한 역사적 사례를 통해 문제의식을 던지는 것에 만족하는 듯하다.

김은진 기자 jisland@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 치매 머니](http://img.segye.com/content/image/2025/12/15/128/20251215517423.JPG

)

![[주춘렬 칼럼] ‘AI 3대·반도체 2대 강국’의 현실](http://img.segye.com/content/image/2025/10/20/128/20251020518406.jpg

)

![‘주사 이모’가 사람 잡아요 [서아람의 변호사 외전]](http://img.segye.com/content/image/2025/11/03/128/20251103514866.jpg

)

![[박소란의시읽는마음] 어제와 비에 대한 인터뷰](http://img.segye.com/content/image/2025/12/15/128/20251215517403.JPG

)