고발인, 올 2월 말에야 검찰과 첫 통화

檢, 수사지연 양해 없이 업무처리 급급

“늦었으니 고발인 조사부터” 되레 독촉

한달여 조사하다 4월 초 돌연 사건 각하

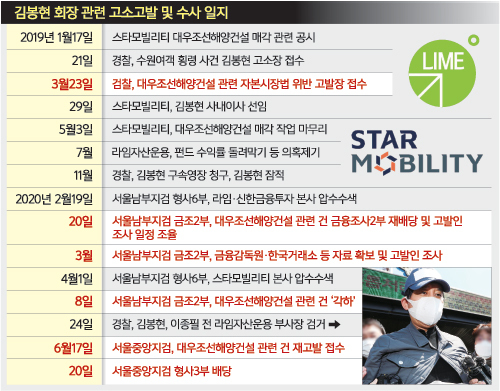

검찰이 김봉현 전 스타모빌리티(옛 인터불스) 회장에 대한 고발장을 지난해 3월 접수 및 배당해놓고, 고발인과 처음 통화한 날은 1년여가 다 된 올해 2월20일이다. 이 통화에서 검찰 측은 수사가 늦어진 상황에 대한 양해를 구하기보다는 사건 처리가 늦었으니 고발인 조사가 시급하다고 독촉했다는 것이 고발인의 주장이다. 1년여를 기다려온 고발인 입장에서는 적반하장으로 여길 만했던 셈이다.

세계일보가 입수한 고발인과 검찰 측 관계자 녹취록에는 이런 정황이 고스란히 담겨 있다. ‘인권과 민생 중심의 공정사회’를 위해 선량하고 일반적인 국민을 보호하자는 모토로 정부가 추진 중인 ‘검찰개혁’ 방향과는 사뭇 달라 보인다.

◆늑장 조사에 업무처리만 급급했던 검찰

15일 사건 관련 녹취록에 따르면, 고발인은 올해 첫 검찰과의 통화에서 “솔직히 하도 연락이 없으셔서 저는 그냥 흐지부지됐는 줄 알았다”며 심경을 토로한다. 이에 검찰 직원은 “아니 그러니까 연락을 드렸잖아요. 한번 검토를 해봐야 할 것 아니에요”라고 답한다. 왜 연락이 없었는지에 대한 사유는 없었다. 검찰 측은 시종 고발인 조사를 빨리 받을 것을 압박한다. “내일은 (고발인 조사) 왜 안 돼요?”라는 검찰 측 질문에 “어디 내려와 있어서 당장은 어렵다”고 답하자 “그래도 고발하신 건데 이게 더 중요한 거 아닌가?”라고 되묻는다. 업무 처리에만 급급한 모습이었다.

이후 검찰은 지난 3월 고발인 조사와 함께 금융감독원과 한국거래소 등에서 관련 자료를 확보하고 관계사 법인 계좌를 살피는 등 조사에 박차를 가하는 듯했다. 하지만 지난 4월 9일 사건을 돌연 ‘각하’시켰다는 게 고발인의 주장이다.

이후 고발인이 각하에 대해 항의하기 위해 통화하자 “저희가 계속 주시하고 있으니까, 그런 사람들은 다른 걸로 불거질 수 있어요”라며 “그때 수사하면 되는 거니까…”라고 마무리했다. 서울남부지검 측은 당시 왜 수사가 지연된 것이냐는 취재진의 질문에 “별다른 입장이 없는 게 입장”이라고 해명했다.

당시 각하됐지만 결과적으로 대우조선해양건설은 다시금 현재 라임 사태를 수사 중인 서울남부지검 형사6부의 수사선상에 올랐다. 검찰은 김 전 회장이 수사를 피해 도주 중인 상황에서 스타모빌리티가 갖고 있는 대우조선해양건설 상환전환우선주(RCPS) 50억원을 측근을 통해 사적으로 현금화 시도한 정황을 포착하고 자금흐름을 파악 중이다. 지금까지도 라임 사건 수사는 계속해서 이어지고 있다. 검찰은 이날도 김 전 회장이 인수했던 재향군인회상조회 매각 과정에 절차상 문제가 있는지 확인하기 위해 서울 서초구 재향군인회를 전격 압수수색했다.

◆고발 땐 없었던 사실이 ‘각하’ 사유

검찰의 사건 각하는 관계사들끼리 민사적 분쟁이 진행됐음에도 경영권을 인수한 것으로 확인되고, 주가가 오히려 하락해 혐의와 수사 진행 필요성이 인정되지 않는다는 이유에서였다. 고발 당시에는 없었던 민사소송과 경영권 인수 완료 사실 등이 1년 뒤 착수한 수사의 각하 사유가 된 셈이다.

검찰은 또 주가 하락을 각하 이유로 들었지만, 주가 조작은 상승하든 하락하든 그 결과와 상관없이 사전 공모에 따라 적용할 수 있는 혐의다. 당시 대우조선해양건설 인수합병 기사가 난 하루 뒤 관계사의 주가가 전날 대비 장중 18% 급등해 다수 언론에 보도된바, 검찰의 판단이 석연치 않다는 게 법조계 안팎의 시각이다.

대우조선해양건설 측은 “김 전 회장과 관계사 사람들이 사전에 어떤 소통을 했는지 전혀 모른다”며 “대우조선해양건설은 M&A의 대상물이었을 뿐”이라고 설명했다.

고발인은 이 사건을 다시 서울중앙지검에 고발했고, 서울중앙지검 형사3부가 배당받아 조사 중이다. 고발인은 “검찰이 수사를 뭉개는 동안 김 전 회장 등이 수사를 피하기 위한 각종 작업을 완료한 것”이라며 “살인, 절도도 아니고 자본시장법 위반 사건을 1년 뒤에야 수사하니 증거를 찾기 어려운 것 아니냐”고 분개했다. 그는 이어 “현재 수사 선상에 있는 스타모빌리티와 대우조선해양건설 자금 흐름을 지난해 3월 살펴봤으면 지금은 어떻게 됐겠냐”며 “김 전 회장을 한번이라도 소환했다면 라임 사태는 일어나지 않을 수 있었다”고 주장했다.

◆수사 골든타임 놓친 검찰, 김봉현 ‘종횡무진’

김 전 회장 입장에서 지난해 고발(2019년 3월) 전후 기간은 그야말로 황금 같은 시간이었다. 그는 2018년 10월 스타모빌리티 사무실에서 이종필 전 라임자산운용 부사장과 김광우 수원여객 전무이사 등과 함께 수원여객 자금을 횡령할 계획을 세우고 지난해 1월까지 약 162억원을 빼돌렸다.

라임자산운용은 김 전 회장이 스타모빌리티 등기이사로 선임되기 전인 1월에 벌써 195억원 상당의 스타모빌리티 전환사채(CB)를 인수했다. 라임은 그가 스타모빌리티 실소유주가 된 후인 지난해 4월 CB 400억원을 투자한다.

지난해 7월 라임 의혹이 언론에 보도된 이후에도 김 전 회장의 범행은 끝나지 않았다. 그는 지난해 말 재향군인회상조회를 인수한 뒤 상조회 자산 378억원을 빼돌리기도 했다. 김 전 회장이 피고발인으로 작성된 고발장에 1년여간 먼지가 쌓이는 사이, 선량한 라임 투자자들의 재산은 이런 식으로 김 전 회장의 주머니로 차곡차곡 들어간 것이다.

김청윤 기자 pro-verb@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전업자녀](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509892.jpg

)

![[특파원리포트] 21세기 ‘흑선’ 함대에 마주선 한·일](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509858.jpg

)

![[박영준 칼럼] 美 국방전략 변화와 한·미 동맹 과제](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509810.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 과감한 결단이 얻어낸 ‘전장의 운’](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509814.jpg

)