변호사들이 너도나도 국선전담변호사를 맡겠다고 달려드는 이유는 뭘까.

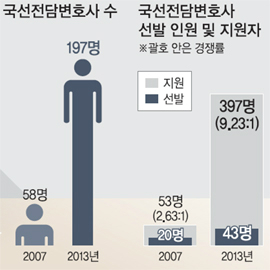

19일 대법원에 따르면 올해 우리나라 국선전담변호사 선발 경쟁률은 9.23대 1이었다. 지난 3월 43명을 뽑는다고 공고를 냈더니 무려 397명이 몰려왔다. 지난해엔 더 치열했다. 41명 모집에 388명이 응모해 경쟁률 9.46대 1을 기록했다.

국선전담변호사 모집 인원이 요즘의 절반 수준에 그쳤던 2010년엔 22명 모집에 282명이 찾아와 경쟁률이 12.81대 1까지 치솟은 적도 있다.

국선전담변호사 인기가 높아진 것은 비교적 최근 일이다. 우리나라에는 2년간의 시범기간을 거쳐 2006년 이 제도를 도입했다. 초창기만 해도 경쟁률은 2대 1 수준이었다.

‘찬밥’ 신세던 국선전담변호사가 인기 직업으로 등극한 건 경제 상황과 밀접한 관련이 있다. 부동산 경기가 고꾸라져 경제 전반이 위축되면서 법률시장도 덩달아 불황에 빠졌고, 로스쿨 도입 후 변호사가 쏟아져 ‘밥그릇’ 경쟁이 더욱 치열해지면서 안정적으로 사건을 수임할 수 있는 국선전담변호사가 대안으로 떠오른 것이다.

‘찬밥’ 신세던 국선전담변호사가 인기 직업으로 등극한 건 경제 상황과 밀접한 관련이 있다. 부동산 경기가 고꾸라져 경제 전반이 위축되면서 법률시장도 덩달아 불황에 빠졌고, 로스쿨 도입 후 변호사가 쏟아져 ‘밥그릇’ 경쟁이 더욱 치열해지면서 안정적으로 사건을 수임할 수 있는 국선전담변호사가 대안으로 떠오른 것이다.

금전적인 이유도 크다. 국선전담변호사를 맡게 되면 대법원 예산에서 매월 800만원(세전·경력 2년 미만은 600만원)의 보수를 받는다. 또 사법발전재단에서 사무실 임대료와 직원 월급 등 운영비도 지원한다. 국선전담변호사는 일반사건 수임이 가능한 국선변호사와 달리 오로지 법원이 지정하는 사건만 변론해야 한다. ‘전담’이란 꼬리표가 붙는 이유다. 일반 사건은 아예 수임할 수 없다. 국선 사건에 집중하라는 취지다.

재경 지법 소속 한 판사는 “국선전담변호사는 업무 특성상 사건수임 부담이 전혀 없다”면서 “월급과 사무실 임대료를 나라에서 보장하기 때문에 본인 성격상 ‘영업 마인드’가 없다고 생각하는 법조인들이 많이 지원한다”고 말했다. 다른 판사 역시 “사법시험에 합격했다고 해도 실제로 사건 의뢰인을 대할 땐 ‘을’에 불과하다”면서 “큰 돈 욕심만 없다면 국선전담도 할 만한 선택이라고 생각하는 이가 늘었다”고 말했다.

조성호·김민순 기자 comm@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 치매 머니](http://img.segye.com/content/image/2025/12/15/128/20251215517423.JPG

)

![[주춘렬 칼럼] ‘AI 3대·반도체 2대 강국’의 현실](http://img.segye.com/content/image/2025/10/20/128/20251020518406.jpg

)

![‘주사 이모’가 사람 잡아요 [서아람의 변호사 외전]](http://img.segye.com/content/image/2025/11/03/128/20251103514866.jpg

)

![[박소란의시읽는마음] 어제와 비에 대한 인터뷰](http://img.segye.com/content/image/2025/12/15/128/20251215517403.JPG

)