|

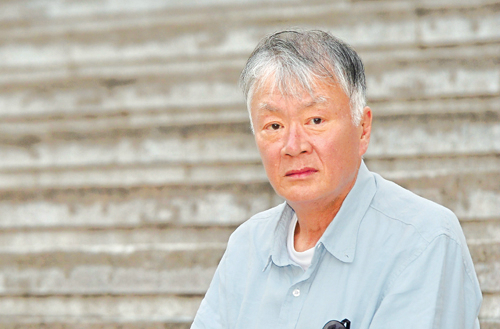

| 흩어져 있던 산문들에 새 글을 보태어 산문집을 펴낸 소설가 김훈. 그는 “나는 쓸 수 없는 것들을 쓸 수 있는 것으로 잘못 알고 헛된 것을 지껄였다”면서 “낮고 순한 말로 이 세상에 말을 걸고 싶은 소망으로 몇 편의 글을 겨우 추려서 이 책을 엮었다”고 썼다. 이재문 기자 |

‘밥벌이의 지겨움’을 필두로 ‘바다의 기별’ ‘너는 어느쪽이냐고 묻는 말들에 대하여’ 같은 3권의 산문집이 그 책을 낸 출판사의 폐업으로 절판된 지 오래 되자 그것들에서 뽑아낸 산문과 새로 쓴 산문을 합쳐 펴낸 책이다. 그는 산문이 소설보다 쉽다고 했다. 그만큼 소설이 요구하는 절제와 통제의 압박이 컸던 모양이다. 산문이라고 결코 쉬운 장르는 아니다. 직접 자신의 입으로 말하는 스타일이니 더 솔직해야 하고 책임을 져야만 한다.

“고급식당에는 여러 사람이 좋은 옷 입고 와서 식사와 사교를 겸해서 먹지만, 김밥이나 라면을 파는 식당의 손님은 대부분이 지나가다가 배고파서 들어온 사람들이다.”

배가 고파서 먹는 사람들, 라면을 먹는 사람들. 김훈은 ‘체념의 편안함’으로 ‘마음 깊은 곳’을 느꺼운 수프로 자극한다.

“라면이나 짜장면은 장복을 하게 되면 인이 박인다. 그 안쓰러운 것들을 한동안 먹지 않으면, 배가 고프지 않아도 공연히 먹고 싶어진다. 인은 혓바닥이 아니라 정서 위에 찍힌 문양과도 같다. 세상은 짜장면처럼 어둡고 퀴퀴하거나, 라면처럼 부박하리라는 체념의 편안함이 마음의 깊은 곳을 쓰다듬는다.”

체념의 편안함은 일견 귀중한 덕목이다. 체념하지 않으면 용기를 낼 수 없다. 김훈은 상해에서 김구 선생 휘하 독립운동을 하다 귀국한 부친에 대해 이 책에서 길게 서술한다. 김구의 도움으로 경향신문 문화부장까지 역임했고 ‘정협지’ 같은 무협지를 포함한 소설 노동을 했던 그의 부친 김광주에 대해 김훈은 이렇게 썼다.

“내가 중고교를 다닐 무렵에, 아버지는 두어 달에 한 번씩 집에 들어왔다가 다음 날 또 어디론지 나갔다. 우리 형제들은 아버지가 어디로 다니시는지를 묻지 않았고, 엄마는 아예 아버지를 상대하지 않았다. 엄마는 아버지를 미워했지만 나는 아버지를 미워하지 않았다. …불때기를 마치고 아버지의 방으로 들어가서 요 밑에 손을 넣어보면 방바닥은 그제야 온기가 돌았다,. 아버지는 침을 흘리며 잠들어 있었다. 잠든 아버지를 들여다보면서, 나는 아버지의 몸과 마음이 모두 잠들어서 아버지가 적어도 당분간 만이라도 이 세상을 괴로워하지 않는 그 짧은 동안을 감사했고 안도했다.”

김훈은 늘 아버지를 옹호해 지금은 치매에 걸려 미국 요양원에 계신 99세의 모친에게 늘 섭섭한 말을 들어야 했다. 그에게 부친의 어떤 면모가 어린 마음에도 그리 존경스러웠느냐고 두어 번 물었지만 대답이 없었다. 김훈은 고등학교 때 밥을 대신하여 아버지의 소설을 원고지에 받아 적기도 했다.

“그러니, 그래서, 아줌마들이 어떻다는 말인가. 아줌마의 유형화된 질감과 행태는 그것 때문에 천덕꾸러기 취급을 받아야 할 죄업은 아니다. 오히려 아줌마는 세월과 더불어 늙어가면서 여성 자신을 속박하고 있던 사내들의 성적 시선의 사슬을 끊어버린 자유인의 이름일 수도 있다. …아줌마의 질감은 펑퍼짐하고 뭉툭하고 무디고 질펀하다. 아줌마는 지하철의 좁은 자리에도 옆 사람을 압박해가며 엉덩이를 들이밀고 껌을 씹으면서도 거침없이 소리를 낸다. 한 번의 입동작으로 딱, 딱, 딱, 세 번 소리를 낼 수 있는 신기한 아줌마도 있다. …만원 지하철 안에서 남의 귀밑에다 대고 껌을 짝짝 씹지 말고, 봄나물 한줌을 더 가져가려고 가엾은 노점 할머니들을 서럽게 만들지 말기 바란다.”

조용호 문학전문기자 jhoy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 총선 민심이 백지수표인가](http://img.segye.com/content/image/2024/04/25/128/20240425520860.jpg

)

![[현장에선] OTT들의 구독료 배짱 인상](http://img.segye.com/content/image/2024/03/14/128/20240314519728.jpg

)

![[오늘의시선] 산으로 가는 연금개혁](http://img.segye.com/content/image/2023/01/05/128/20230105519484.jpg

)

![[세계와우리] 한국의 안보 포트폴리오와 ARF](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)