◆신성장 패러다임 바탕은 ‘창의’와 ‘융합’

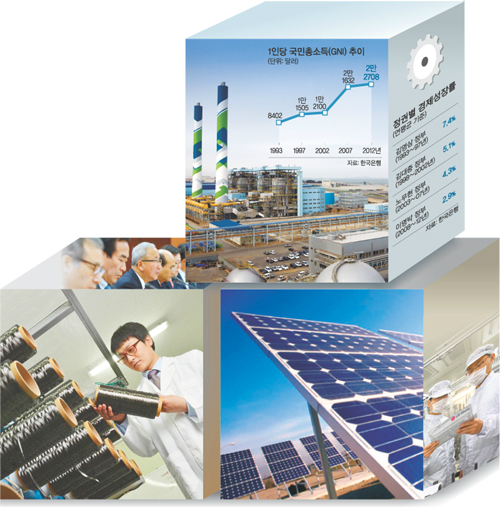

기존 패러다임이 노동과 자본의 양적인 투입에만 의존했다면, 신성장 패러다임에서는 여기에 창의적 아이디어와 융합을 통한 혁신적 기술을 입히는 단계로 전환해야 한다는 것이 전문가들의 조언이다.

정보통신정책연구원장을 지낸 이주헌 한국외국어대 교수(경영학)는 “창의는 고정관념을 깨는 발상으로 기존 한계를 뛰어넘는 상품이나 서비스를 개발하고, 이를 통해 새로운 시장을 개척하는 것”이라며 “새로운 발상, 상품·서비스, 시장은 바로 신성장 패러다임의 종착지”라고 설명했다. 이어 “융합은 이질적인 시장이나 기술, 학문을 한데 엮어 시너지 효과를 내면서 새로운 상품과 서비스를 만들어내는 일”이라고 덧붙였다.

K-팝과 드라마, 음식으로 대표되는 한류가 세계에서 주목받는 것도 한민족의 창의를 집대성한 데서 비롯된다. 게임을 비롯한 문화 콘텐츠에서 신성장 패러다임을 찾아야 한다는 주장이 나오는 배경이다. 실제로 10여년 전만 해도 대표적인 문화 수입국이던 한국은 문화 순수출국으로 도약했다. 지난해 문화서비스 산업은 수출 12억5000만달러, 수입 11억7000만달러로 처음 흑자를 기록했다. 의료, 관광, 레저와 같은 서비스업도 한민족이 상상력을 마음껏 펼칠 수 있는 신성장 동력이 될 수 있다. 창의는 창업으로 이어져 일자리를 낳고, 경제를 선순환시킨다.

핵융합이 그렇듯 기술·학문 간 융합의 결과는 폭발적이다. 과거에는 존재하지 않던 새로운 혁신기술이 잉태된다. 박근혜정부가 과학기술과 정보통신기술(ICT)의 융합을 바탕으로 한 창조경제를 국정 기조로 삼은 것도 이런 연유에서다. 전문가들은 특히 소프트 산업에서 발현되는 한국인의 창의성이 우리의 최첨단 IT(정보기술)와 융합하면 상상 이상의 결과를 가져올 수 있을 것으로 기대한다.

전통적인 제조업 기반에 서비스업을 융합한 새로운 패러다임의 산업을 주문하는 목소리도 있다. 신민영 LG경제연구원 경제연구부문장은 “제조업에 서비스업을 융합하면 부가가치를 더 높일 수 있다”며 “애플은 아이폰이 아니라 관련 소프트웨어와 앱(응용 프로그램)에서 돈을 번다”고 설명했다. 최근 쏟아지는 주목할 만한 과학적 성과는 대부분 NBIC(나노·바이오·정보·인지과학) 융합 연구에 근원을 두고 있다. 바이오와 IT 간 융합으로 탄생한 신개념 유전자 서열 분석 기술이 대표적인 예다. 융합은 생산·유통 등에 드는 시간과 비용을 대폭 줄이면서 관련 시장을 키우고 일자리를 늘린다.

◆신성장 패러다임 준비는 돼 있나

한국은 아직 융합과 창의가 어우러지는 시스템을 갖춘 것으로 보기 어렵다. 대전 대덕특구에 마련된 융합기술연구생산센터의 창업공간은 애초 인근의 정부 출연 연구소 30곳이 함께하는 융합형 창업의 보금자리로 기획됐으나, 전자통신연구원 외에는 적극적으로 참여하는 기관이 없다. 수십년간 융합을 가로막은 칸막이는 이처럼 완강히 버티고 있다.

교육 시스템은 창의적인 인재를 키워내지 못하고 있고, 기업 생태계 역시 창의적인 기업가를 배출하지 못하고 있다. 김문겸 중소기업 옴부즈만은 “중소기업이 일군 창의적 기술과 인력을 대기업이 제값도 주지 않고 빼가는 우리 기업 생태계에서는 창의적인 기업이 나올 수 없다”며 “기업가정신이 투철한 인재가 대기업 입사 대신에 창업을 택할 수 있는 환경을 마련하는 데 정책적인 노력을 기울여야 한다”고 강조했다.

황계식 기자 cult@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 차등 범칙금제](http://img.segye.com/content/image/2025/12/21/128/20251221508559.jpg

)

![[특파원리포트] 올해의 한자, 올해의 사자성어](http://img.segye.com/content/image/2025/12/21/128/20251221508563.jpg

)

![[이삼식칼럼] 쌍둥이 출생, 기쁨도 두 배 어려움도 두 배](http://img.segye.com/content/image/2025/12/21/128/20251221508536.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] ‘필리버스터’ 수난](http://img.segye.com/content/image/2025/12/21/128/20251221508546.jpg

)