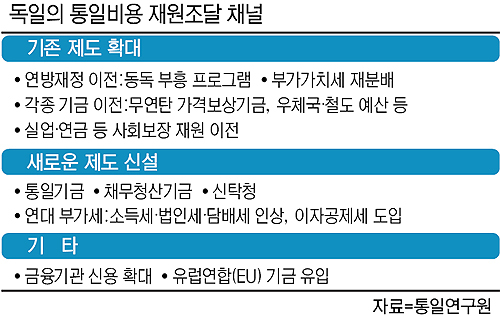

뒤늦게 증세--- 국민 반발로 ‘진통’

독일은 통일 재원을 채권 발행과 연방정부 재정에 의존했다. 통일조약 체결 시 독일 통일기금을 조성해 동독 지역에 재정지원을 하기로 합의했으며, 그 재원은 채권 발행과 연방예산에서 조달됐다. 채권 발행은 차입금의 원리금 상환 부담이 문제가 됐고, 통일기금의 한시적 운용이 종료된 이후에는 조세를 부과해 재정문제를 해결하려고 했다. 연방정부는 지원금 마련을 위한 추가경정예산 편성이 되풀이되면서 재정수지가 급속히 악화됐다. 이에 연방정부와 주정부, 여야 대표는 연대협약을 맺고 재정 건실화 법률에 따라 예산을 절감하고 이를 통해 재정지원을 하도록 했다.

구체적으로 들여다보면 독일은 부가가치세와 석유세, 보험세 등 각종 간접세의 세율 인상과 통일연대부과금 도입으로 부족한 재원을 충당하려 했으나 국민의 강한 반발로 진통을 겪었다. 1991년 한시적으로 소득세와 법인세에 7.5%의 부가세율을 적용했다가 국민 반발로 이듬해 폐지했고, 1995년 이 제도를 부활시켜 1998년부터는 소득세와 법인세의 5.5%로 굳어졌다. 그러나 세금 부과와 사회보험료 인상을 통한 재원 마련은 국가의 사회보험에 대한 국민의 불신을 초래했고 저소득층의 경제적 부담이 커지는 결과를 가져왔다.

통일연구원 연구서는 독일 사례를 들면서 통일비용을 최소화하기 위해 현행 사회보장제도를 그대로 적용하는 것은 무리이며 국민연금 등 공적 연금을 기초연금과 비례연금 등으로 다층화하고 의료보장 역시 다층화하는 제도 정비가 필요하다고 진단했다. 통일재원 마련도 중요하지만 재원의 효율적 사용도 중요하다는 관점이다.

그러나 오랜 기간 통일을 원했던 동독 주민이 통일 이후 상당 기간 차별 의식과 이질감에 시달린 점을 감안하면 사회보장 서비스를 북한 주민들에게 차등 제공하는 방안이 사회통합 관점에서는 바람직한 방향이 아닐 수도 있다. 결국, 사회적 합의 도출이 관건이라는 결론에 이를 수밖에 없는 것이다.

김민서 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 북한의 신형 공대공미사일](http://img.segye.com/content/image/2025/05/18/128/20250518510031.jpg

)

![[특파원리포트] 21세기 조선통신사](http://img.segye.com/content/image/2025/05/18/128/20250518510010.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 대통령선거 TV 토론](http://img.segye.com/content/image/2025/05/18/128/20250518510000.jpg

)

![[이삼식칼럼] 초저출산과 가족문화의 변화](http://img.segye.com/content/image/2025/05/18/128/20250518509994.jpg

)