일본의 간 나오토(菅直人) 총리가 26일 공식 퇴진 의사를 밝혔다.

일본의 간 나오토(菅直人) 총리가 26일 공식 퇴진 의사를 밝혔다.

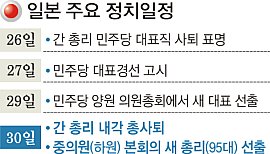

간 총리는 이날 민주당 당직자 회의에서 “(퇴진의 전제조건으로 내세웠던) 특별공채법안과 재생에너지특별조치법이 국회에서 성립된 만큼 6월 2일 약속했던 대로 당대표에서 물러나겠다”고 말했다. 그는 “(차기 총리가 될) 새로운 민주당 대표가 결정되면 총리직도 사퇴하겠다”고 밝혔다.

이에 따라 지난해 6월 화려하게 출범했던 간 총리 내각은 약 15개월 만에 쓸쓸하게 막을 내리게 됐다. 시민운동가 출신인 간 총리는 취임 당시 오자와 이치로(小澤一郞) 전 간사장으로 대변되는 ‘낡은 정치’를 뛰어넘어 깨끗하고 새로운 정치를 펼쳐줄 것으로 기대를 모았지만 현실의 벽을 넘지 못하고 말았다.

일본의 정치전문가와 언론들은 간 총리의 퇴진에 대해 “정책실천력의 부족, 리더십 부재, 대지진과 후쿠시마 사태의 초동 수습 과정에서 보여준 위기관리 실패 등이 단명을 재촉했다”고 분석하고 있다.

간 총리는 취임 당시 60% 중반대의 높은 지지율을 기록했지만 2010년 7월 참의원 선거를 앞두고 당내 조율을 거치지 않은 채 일방적으로 소비세 증세를 공약으로 내걸었다가 참패했다. 이 때문에 참의원(상원)에서는 법안과 예산안 심의 등에 대한 주도권을 자민당과 공명당 등 야당에게 넘겨줄 수밖에 없어 국정 장악능력이 현저히 떨어지기 시작했다.

간 총리는 취임 당시 60% 중반대의 높은 지지율을 기록했지만 2010년 7월 참의원 선거를 앞두고 당내 조율을 거치지 않은 채 일방적으로 소비세 증세를 공약으로 내걸었다가 참패했다. 이 때문에 참의원(상원)에서는 법안과 예산안 심의 등에 대한 주도권을 자민당과 공명당 등 야당에게 넘겨줄 수밖에 없어 국정 장악능력이 현저히 떨어지기 시작했다.

간 총리는 이어 지난해 9월 7일 센카쿠(尖閣:중국명 댜오위다오)에서 발생한 해상보안청 순시선과 중국어선 충돌 사건에서 정치적으로 치명상을 입었다. 당시 일본 정부는 중국과의 원만한 관계를 위해 중국어선 선장을 석방했는데 일본 국민들에게 중국 정부의 정치적·경제적 압력에 굴복한 나약한 총리로 비쳐지면서 지지율 대폭락으로 이어졌다.

간 총리는 올해 초 심기일전해 다자간 자유무역협정(FTA)인 환태평양경제동반자협정(TPP) 참여와 증세를 통한 사회보장 개혁 등을 내걸면서 부활을 꾀했다. 하지만 3월 11일 동일본대지진과 초대형 쓰나미, 그리고 후쿠시마(福島) 제1원전 사고로 이어지는 초유의 재해가 발생하면서 또 한번 중심을 잃고 휘청거렸다. 간 총리는 초기 사태 파악과 재난수습 지휘과정에서 리더십을 제대로 발휘하지 못했다는 비판을 피할 수 없었다. 취임 초기 60∼70%대였던 내각지지율은 최근 10%대 초반까지 떨어졌다.

간 총리의 집권기간 가장 평가받을 만한 부분은 한·일 관계개선이다. 간 총리는 일본의 역대 총리로서는 처음으로 지난해 8월 10일 한반도 식민지 지배에 대해 사과하는 담화문을 발표했으며 일제강점기 약탈해간 조선왕실의궤 등의 문화재를 돌려주겠다고 선언했다. 한국과는 독도, 역사교과서 문제로 삐걱대기는 했지만 역대 어느 정권보다 원만한 관계를 유지한 것으로 평가받고 있다.

도쿄=김동진 특파원

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 고개 숙인 백종원](http://img.segye.com/content/image/2025/05/06/128/20250506511791.jpg

)

![[데스크의 눈] 문화재 보존의 이유 일깨운 ‘사유의 방’](http://img.segye.com/content/image/2025/03/18/128/20250318518938.jpg

)

![[오늘의시선] 대선공약에 일그러진 노동개혁](http://img.segye.com/content/image/2025/05/06/128/20250506511655.jpg

)

![[안보윤의어느날] 여백을 읽는 시간](http://img.segye.com/content/image/2025/05/06/128/20250506511723.jpg

)