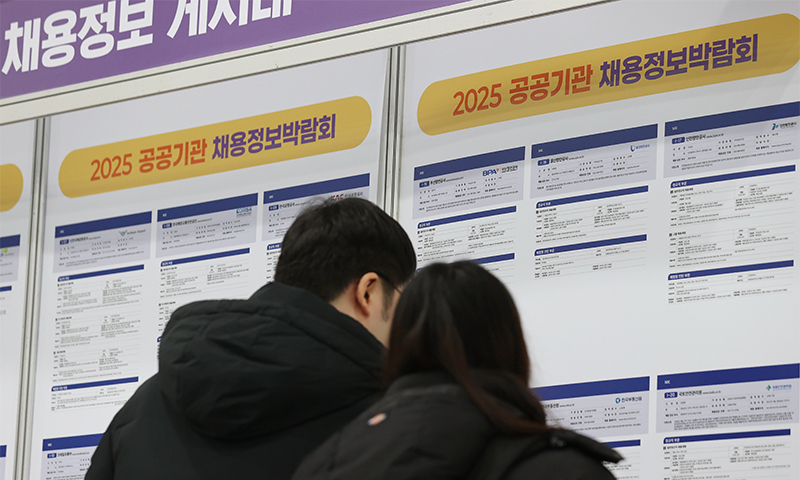

청년층 고용 한파가 풀리지 않고 있다. 국가데이터처가 어제 발표한 ‘10월 고용동향’에 따르면 일도, 구직활동도 하지 않는 ‘쉬었음’ 인구는 258만명으로 1년 전(244만5000명)보다 13만5000명 증가했다. ‘쉬었음’ 인구 가운데 30대가 무려 2만4000명 늘어난 33만4000명에 달했다. 2003년 관련 통계 작성 이후 최대다. 일하지 않는 이유도 우려스럽다. ‘몸이 좋지 않아서’(30.8%)가 가장 많았고, ‘원하는 일자리를 찾기 어려워서’(27.3%)가 뒤를 이었다. 단순히 구직을 포기했다기보다는 건강 악화와 직무 미스매칭이라는 구조적 원인이 더 크다는 점이 걱정이다.

그렇다고 청년층(15∼29세) 취업난이 나아지고 있는 것도 아니다. ‘쉬었음’ 청년층이 5월부터 10월까지 6개월 연속 감소한 점은 주목할 일이다. 하지만 ‘착시효과’일 뿐이다. 노동시장 진입 비중이 작은 15~19세가 대부분을 차지했고, 20대는 오히려 증가했다. 전체 취업자 수가 전년 같은 달 대비 19만3000명 증가하고, 15세 이상 고용률도 전년 대비 0.1%포인트 상승한 63.4%였다. 하지만 청년층(15~29세) 취업자는 오히려 16만명 이상 감소했다. 고용률도 44.6%로 1.0%포인트 하락하면서 지난해 5월 이후 18개월째 내리막을 걷고 있다.

청년층의 노동시장 이탈은 특정 세대만의 문제가 아니다. 가뜩이나 인구가 줄고 있는 마당에서 이들의 노동시장 이탈은 생산가능인구 감소와 맞물려 국가 경쟁력 저하로 이어진다. 이런 마당에 노동계는 현실을 외면한 채 연내 ‘임금 삭감 없는’ 정년 65세 연장 입법을 요구하고, 더불어민주당도 맞장구를 치고 있다. 경기 불확실성이 커지는 상황에서 기존 인력 유지에 급급한 기업의 현실을 외면한 주장만 하고 있으니 답답한 노릇이다.

청년층 취업난 해결은 기업 실적이 개선되는 등 투자 여력을 갖춰야 가능한 일이다. 정년연장은 사회적 숙의를 거쳐 시간을 갖고 논의해도 늦지 않다. 당장은 노동 개혁과 규제 혁파를 서둘러야 한다. 주 52시간 근무 등 기업을 옥죄는 획일적 규제부터 철폐해야 한다. 대·중·소기업과 정규직·비정규직으로 나뉜 노동시장의 이중구조도 개선해야 한다. 연공서열 중심의 호봉제를 직무·성과급제로 바꾸는 일은 지지부진하다. 지금 이 시간에도 청년들은 안정적인 정규직이 아닌 고용불안이 큰 비정규직으로 밀려나고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래]기업 출신 부총리의 ‘탈관료주의’](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521863.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘코리아하우스’의 달라진 위상](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521793.jpg

)

![[세계와우리] 서방 제재 4년을 버틴 러의 내구력](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521856.jpg

)

![[기후의 미래] 언론의 ‘에너지 편식’ 괜찮을까](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521809.jpg

)