서울 도심 속 하천인 청계천에 어떤 생물들이 살고 있을까.

구독자 84만5000명에 이르는 유튜브 채널 ‘TV생물도감’에서 단편적이나마 알 수 있어 이목을 끌고 있다.

해당 채널에는 지난 15일 ‘세계적인 도심하천 서울 청계천에서 투망을 해봤더니 깜짝놀랄 녀석이 나왔다!!’는 영상이 올라왔다.

이에 따르면 청계천 복원 20주년을 맞아 국립중앙과학관과 서울시설공단이 하천 건강성 형가를 위한 학술연구 목적으로 어류종 다양성 조사를 실시하고 있다. TV생물도감은 국립중앙과학관과 업무협력 차원에서 함께 조사에 나섰다. 투망 등을 던져 잡힌 물고기를 기록한 뒤 풀어주는 방식이다.

TV생물도감은 “어류학술조사 안내배너를 계속 들고 다니며 활동했다”며 “평소 청계천에서는 절대로 어떤 방식으로도 낚시와 채집 등을 할 수 없게 금지돼 있다”며 거듭 강조했다.

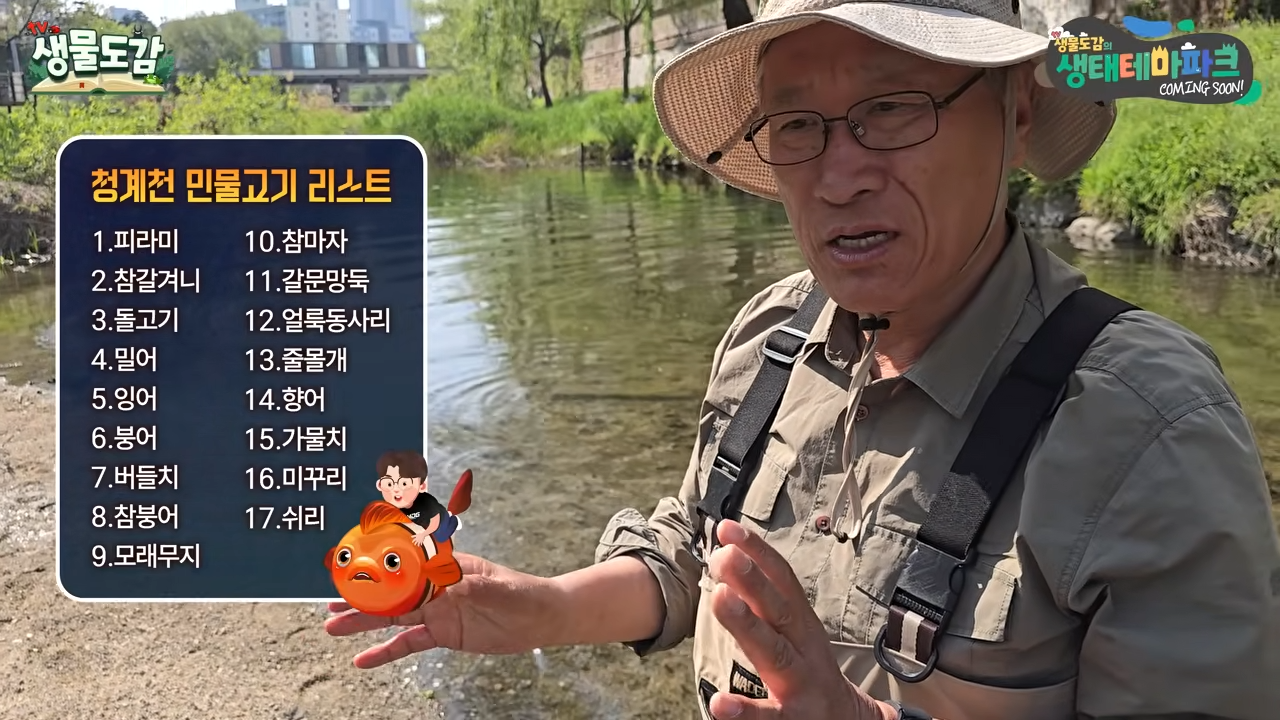

조사 결과 최상류층에서는 △피라미 △참갈겨니 △돌고기 △밀어 △잉어 △붕어 △버들치 △참붕어 등이 발견됐다. 중류에서는 △쉬리 △돌고기 △줄몰개 △모래무지 △가물치 △붕어 △향어 등이, 중하류에서는 △참마자 △얼룩동사리 △갈문망둑 등이 확인됐다.

향어나 붕어는 길이가 20∼40㎝에 달하는 큰 덩치를 자랑했다. 갈문망둑은 이번 조사에서 처음 발견됐다.

연구진은 특히 쉬리 발견을 반가워했다. 쉬리는 대한민국에서만 서식하는 한국 고유종으로, 온도가 차고 물살이 빠르며 수질이 2급수 이상인 여울이나 하천 곳곳에 주로 서식하는 물고기다.

성무성 물들이연구소장은 “믿을 수가 없다”고 말했다.

어류학자인 이완옥 박사는 쉬리가 나온 의미에 대해 “어떤 특정한 하천을 복원할 때 지표종이나 기준종을 세우고, 그들이 살 수 있는 환경을 만든다”며 “청계천의 경우 여율엔 쉬리, 돌밑엔 꺽지가 목표종이었는데 나온 것”이라고 설명했다.

홍양기 국립중앙과학원 연구원은 “쉬리가 자생했다기보다 다른 강에서 왔거나 인위적으로 왔을 가능성도 있다”고 추정했다.

전체 청계천 조사를 다 마친 것이 아니기에 조사가 마무리되면 청계천에 서식하는 물고기 종은 더 많아질 전망이다.

홍 연구원은 청계천에 다양한 어종이 있는 데 대해 “식물, 저서생물(하천 바닥에 서식하는 생물), 물고기, 새 등 동식물이 만들어져 자연을 관찰하며 공존하는 긍정적인 의미가 있다”고 평가했다.

청계천은 총 길이 10.84㎞에 이르는 하천으로, 조선 시대에도 기록이 남아 있다. 6.25 전쟁 후 하천을 덮어 그 위에 고가도로를 만들었다. 1990~2000년대만 해도 청계고가도로 양옆에는 헌책방이나 골동품, 온갖 잡화를 파는 상점이 자리 잡고 있었다.

노후화된 청계고가도로의 안전 문제가 지속하면서 청계천 복원이 추진됐다. 상점 철거 등으로 논란이 있었으나 2003년 7월 복원공사가 시작됐고, 2005년 10월 완공했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 탈모보다 급한 희귀질환 급여화](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508091.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘홈 그로운’ 선수 드래프트 허용해야](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508065.jpg

)

![[세계와우리] 줄어든 도발 뒤에 숨은 北의 전략](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508090.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 타자를 기억하는 방식](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508072.jpg

)