사측, 사납금보다 높은 기준 설정

충족 못하면 임금·상여금 등 깎아

항의 땐 해고·부당 배차 불이익

"임금 지급실태·위법 파악 시급"

“이러다 제명에 못 살 것 같았다.”

30년 넘게 ‘핸들밥’을 먹은 전흥관(63)씨는 지난 9월 회사에 사표를 냈다. 일정 금액의 운송수입금을 정해 회사에 수납하도록 하는 사납금제가 2020년 폐지되면서 숨통이 트일 줄 알았지만, 현실은 오히려 그 반대였다. 전씨는 “많게는 하루 12시간까지 초과로 근무해야 했다”며 “기준금을 맞추기 위해 소변을 참거나 과속·신호위반하는 기사가 발생할 수밖에 없는 구조”라고 말했다.

전씨가 다니던 서울 노원구 A택시회사는 기존 사납금보다 높은 성과기준금(기준금)을 설정하고, 충족하지 못할 시 임금이나 상여금에서 삭감했다. 근로계약서에 적힌 하루 8시간이라는 소정근로시간으로는 채울 수 없는 금액이었다. 회사는 전씨가 부당한 기준금에 항의하자 그를 해고했다. 2년간의 행정소송 끝에 전씨는 지난 8월에 복직했지만 퇴직을 종용하며 낡은 차만 골라 배차하는 회사에 더 이상 맞설 힘이 없었다.

완전월급제를 이행하지 않는 회사를 상대로 227일간 시위하던 택시기사 방영환(55)씨가 분신으로 지난 6일 사망한 가운데, 사납금제 폐지 이후 택시기사가 처한 현실은 전보다 더 열악해진 것으로 드러났다. 회사가 초과 수입금을 기사와 배분하기 위한 목적으로 마련된 ‘기준금’이 사실상 ‘사납금’의 역할을 대신하면서, 이를 충족하지 못할 시 고정임금이나 상여금을 삭감하는 데 이용된 것이다.

19일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 박상혁 의원이 국토교통부로부터 입수한 연구보고서를 보면, 대부분의 택시 회사가 기사와 개별적으로 맺은 보충협약을 통해 법에 규정된 월급보다 적은 돈을 지급하고 있는 것으로 나타났다. 용역 연구를 진행한 한국교통연구원이 2021년 서울시에 제출된 253개의 임금협정서를 분석한 결과, 13개 회사가 여전히 사납금제를 운용하고 있었고 20개 회사는 최저임금을 지키고 있지 않았다.

나머지 220개 회사의 임금협정서를 바탕으로 평균 월 급여를 산출한 결과 176만8922원이었는데, 이는 한국교통연구원이 월급제의 취지대로 책정한 급여인 220만4869원보다 약 43만원 적은 금액이다. 임금협정에 따르면 고정급여에서 평균적으로 약 40만원을 공제하기 때문이다. 중앙노동위원회는 2021년 12월 기준금을 납입하지 못했다고 임금을 삭감하는 것이 사실상 사납금제라며 위법이라고 의결하기도 했다.

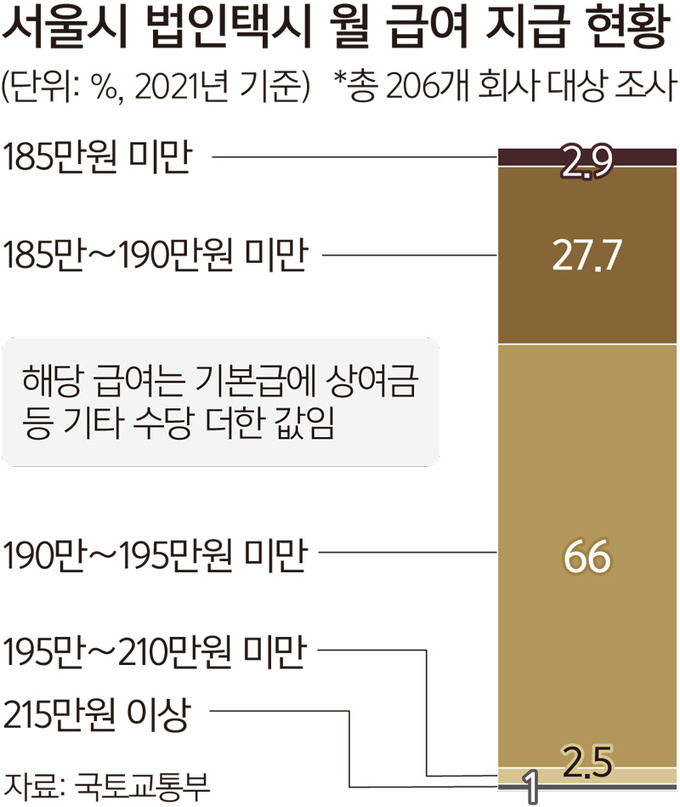

2021년 서울시 법인택시 회사가 지급한 월 급여를 살펴보면 상황은 더 심각하다. 조사 대상 206개 회사 가운데 215만원 이상을 지급하는 회사는 1%(2곳)에 불과했고 나머지 99%(204곳)가 210만원 미만의 급여를 기사에게 지불했다. 안기정 서울연구원 도시모니터링센터 연구위원은 “사납금에서 모자란 만큼을 임금에서 깎지 말라고 폐지한 것인데 사실상 사납금제나 사납금제보다 열악한 임금체계로 운영하는 것”이라고 지적했다. 박 의원은 “만들어 놓은 법이 현실에서 온전히 실현되기 위해 필요한 것이 무엇인지 살피고, 과도한 기준금 책정 문제를 해결할 방안을 검토하겠다”고 밝혔다.

민주노총 공공운수노조는 전날 기자회견을 열고 서울시에 택시사업장 전수조사 요구 진정서를 제출하고 서울남부고용노동지청에 서울 일부 택시사업장에 대한 특별근로감독을 요구했다. 이삼형 공공운수노조 택시지부 정책위원장은 “관리·감독의 책임이 있는 지자체와 고용부의 방조가 한 택시기사를 죽음으로 몰고 갔다”며 “서울시장 면담과 서울시의회 행정감사 등을 통해 서울시 택시사업장 전수조사를 적극적으로 촉구하겠다”고 말했다.

택시사업장 전수조사를 통해 임금 지급 실태와 관계 법령 위반 현황을 파악해야 한다는 지적이 나오는 한편, 근본적으로는 택시요금이 인상되지 않는 한 악순환이 계속될 것이라는 우려도 제기된다. 법에서 정한 대로 월급을 줄 수 있는 택시회사가 없다는 것이다. 안 연구위원은 “최저임금이 오른 만큼 택시요금이 오르지 않아 인건비를 제대로 줄 수 없게 되고, 택시기사가 줄면 택시회사는 기준금을 높일 수밖에 없다”고 말했다.

현재 서울시 소재 법인택시에만 적용 중인 완전월급제는 내년 8월부터 부산 등 지방자치단체에서도 본격 도입될 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전업자녀](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509892.jpg

)

![[특파원리포트] 21세기 ‘흑선’ 함대에 마주선 한·일](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509858.jpg

)

![[박영준 칼럼] 美 국방전략 변화와 한·미 동맹 과제](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509810.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 과감한 결단이 얻어낸 ‘전장의 운’](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509814.jpg

)